吉田美保子の some ori ノート

143通目のメルマガ【福はうち号】

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》にご登録いただき、ありがとうございます。

143通目のメルマガ【福はうち号】をお届けいたします。

今日は節分。切り替わりの季節です。

気分を一新して、福の神を呼び込みましょう。

我が家は水仙が咲き始めています。

寒さも底でしょうか。どうか、お身体ご自愛ください。

《 目次 》

1. 整ってきた

2. 織り機の高さ

3. 友のこと

4. 立春

1. 整ってきた

新工房、新調の整経台で、経糸の準備をし、機織りまでのターンを繰り返しはじめてます。

それに伴っていろいろな調整を重ね、工房全体がやっと整ってきました。

整経台に合わせて天井灯の位置を変えてもらったり、棚を作ってもらったり、座る位置の頭上に新たに電灯をつけたり。

長年使っているワゴンを解体して使いやすく組み直したり、物入れを整理整頓して、何がどこにどれだけあるのかラベルをつけたり。

細々動き回って、やっと一本の芯が通ってきた感じがします。

2. 織り機の高さ

私のメイン織り機は、大島紬の中古改造型なのですが、購入したのは30数年前のことです。

中古ですから、作られた時期は分かりません。景気が良かった昭和の中期ごろかなと思います。

この織り機が体に合ってるのかどうか、初めはまったく分からないまま使ってました。

10年ほど経ってから、色々思うところが出てきて、できるだけの手を打ってきました。

筬柄(おさづか)を新しくしたり、腰掛けも直してもらったり、杼箱(ひばこ)も作り替えたり、、、。

踏み木の支点を変えたこともありましたし、ろくろの位置も微妙に変えられるようにしています。

DIYだけでなく、プロの手も借りながら。でも、ずっと「もう一歩だな」と思い続けてきました。

それが今回、工房を建ててくれた工務店さんに相談し、一旦お預けして、思い切って手を入れてもらいました。

全体的に10センチ上げ、さらに座る位置を5センチ下げて、織り面と腰掛けの距離を出し、踏み木もしっかり踏み込めるようにするーー大工事です。

その状態で今は、試運転中。目線が高くなって、姿勢もぜんぜん違います。疲れ方も変わってくるはず。

細かな要望を辛抱強く聞いてくださり、30数年の悩みを解決してくださいました。本当にありがたいことです。

3. 友のこと

年末年始は、お集まりがあったり年賀状などお便りが行き来することもあって、悲喜こもごもの季節でもありますね。

旧交を温める一方で、思いがけない知らせに、しばし呆然としました。

長患いしていた友でした。きっと今は、楽に自由になっているだろうと思います。

あの頃の仲間も、もう何人も向こうの世界に集まっています。

残されたものは、胸の奥に小さな穴を抱えながら、それでも日々を重ねていくのですね。

4. 立春

明日は立春。寒いけれど、太陽の光に力強さが入ってくるように思います。

梅の蕾もほころぶでしょう。楽しみですね。

インフルエンザに気をつけて、加湿もちゃんとして、元気に春を迎えましょう。

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》143通目のメルマガ【福はうち号】をお読みいただき、どうもありがとうございました。

ご感想、ご意見ございましたら、このメールに返信する形でお送りください。

これからも、some ori や、きものや、モノ作りを通して、あなたさまとご縁を育んでいきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いします。

■ 本メールは、メールマガジン配信をご希望のお客様にお送りしています。

■ 配信停止・配信先の変更をご希望の場合は、下記のURLよりお手続きください。

https://someoriyoshida.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new

■過去の配信記録はこちらにまとまっています。

https://www.someoriyoshida.com/6527

___________

きものと帯の注文制作

染織吉田 吉田美保子

https://www.someoriyoshida.com

142通目のメルマガ【節目に名を刻む号】

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》にご登録いただき、ありがとうございます。

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》にご登録いただき、ありがとうございます。

142通目のメルマガ【節目に名を刻む号】をお届けいたします。

年の瀬、いかがお過ごしですか?

何かとお忙しくしていらっしゃる頃かもしれませんね。体調など崩されていませんか?

熊本平野も、朝晩はぐっと冷え込むようになりました。

防寒と加湿、気をつけねばですね。

どうかお元気で、2026年を迎えましょう。

《 目次 》

1. 表札

2. やっと

3. 7ヶ月

4. さて来年は

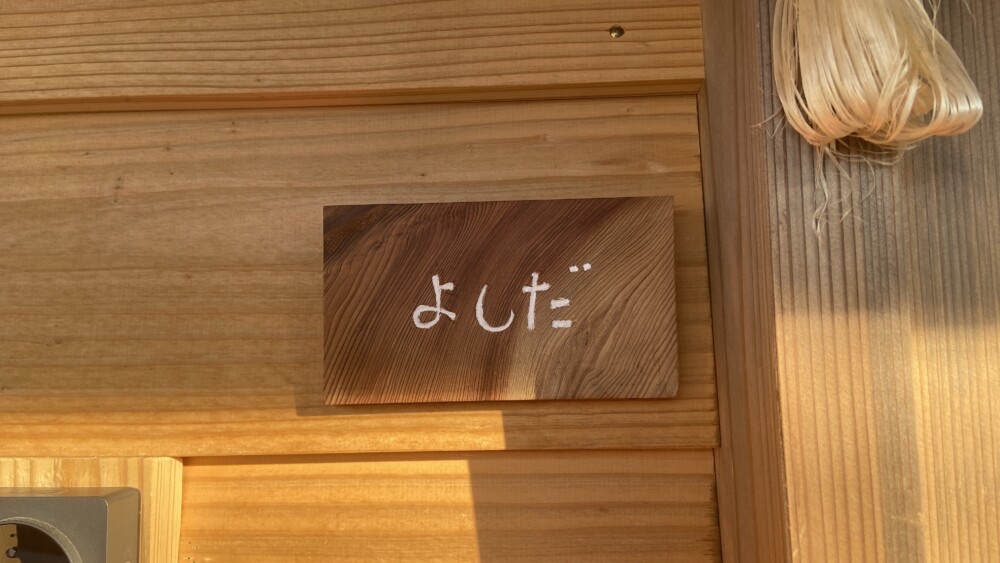

1. 表札

新工房に、ようやく表札を掲げました。

お世話になった工務店さんからいただいた杉の銘木に、「よしだ」と彫って、面相筆で白く色を入れました。

それまでは、紙切れにボールペンで「染織吉田」と書いて、セロテープで留めてました。

その雑な感じも嫌いでなかったのですが、さすがにそのままにするのもあんまりなので、今年のうちにエイやと。

レタリングに悩み、下書きを縮小コピーしにコンビニに走ったり、親の家にあった小学校時代の彫刻刀を研いだり。

なかなかに骨の折れる作業でした。

2. やっと

表札を掲げることで、工房建築もやっと人心地ついた気持ちがします。

思えば、今年は怒涛でした。

1月 地鎮祭

1~7月 建築

5/15~18 個展

5/31 引っ越し

8/1 完成・引き渡し

9月 盲腸で救急車、入院・手術

10月 外構工事/のれんを織って掲げる

11月 建築関係の方々を招いて新築祝いのBBQ

12月 整経台を新設

12/25 移転通知を兼ねた年賀状を投函

12/29 表札を掲げる

ふー、乗り切った感。

3. 7ヶ月

熊本に移り住んで7ヶ月。工房が建ってからは5ヶ月が経ちました。

どこに住んでも結局は自分次第と思っているのですが、ここに居るのがすっかり日常になりました。

が、居場所づくりに明け暮れていて、未だ、染織が日常にはなりきれず。

4. さて来年は

2026年を元年として、ここにしっかり根付いていくぞと思っております。

まずは、染めて織るリズムを取り戻さなければ。

その先に、人や地域も巻き込めるようなことができたらいいな。

来年も、そしてこれからも。

どうか今後とも、よろしくお願いします。

(ふー、コーヒーで一服)

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》142通目のメルマガ【節目に名を刻む号】をお読みいただき、どうもありがとうございました。

ご感想、ご意見ございましたら、このメールに返信する形でお送りください。

これからも、some ori や、きものや、モノ作りを通して、あなたさまとご縁を育んでいきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いします。

■ 本メールは、メールマガジン配信をご希望のお客様にお送りしています。

■ 配信停止・配信先の変更をご希望の場合は、下記のURLよりお手続きください。

https://someoriyoshida.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new

■過去の配信記録はこちらにまとまっています。

https://www.someoriyoshida.com/6527

___________

きものと帯の注文制作

染織吉田 吉田美保子

https://www.someoriyoshida.com

141通目のメルマガ【chatGPT号】

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》にご登録いただき、ありがとうございます。

141通目のメルマガ【chatGPT号】をお届けいたします。

あっというまに11月になりました。

空気が澄んで、湿度が低くて、風が爽やかで、、、

11月、いいですね!

きっとすぐに「寒い、寒い」と言うようになるのでしょうが、今は本当にいい季節ですね。

お住まいのあたりは、いかがですか?

《 目次 》

1. セミナー登壇

2. chatGPT

3. 課金

4. 性格悪くなりそう

1. セミナー登壇

先日、所属しているコミュニティで、ZOOMセミナーの講師を頼まれて、登壇しました。

タイトルは「糸と色に出会ったら、着物にたどり着いた話」。90分の講演です。

せっかくだからと、それなりにしっかりと準備して臨みました。

2. chatGPT

その準備で、いきなりつまずきました。

どこから手をつけ、どういう構成すればいいのか、全く見当がつきません。

話す内容のポイントの絞り方もですし、スライドをzoomで共有するというのは分かるのですが、どんな画像をどのくらい用意するのが最適か、またその方法は?

何もかも分かりません。

そこでひらめきました。「今こそ、chatGPT を使うべきでは!?」

3. 課金

chatGPT、みなさん、お使いですか?使っている方、有料版ですか?

私はこれまで 好奇心から無料版は試したものの、いまいち必要性を感じず。良さも分からず。

「検索で十分じゃ?」と思っていたのです。

ところが今回、少しいじってみたら、セミナー準備に必要なこと、なんでもどんどん教えてくれるのです。

聴衆の属性とか、私の立ち位置まで踏まえて。

それで無料版では追いつかなくなり、初めて課金しました。

役にたつサービスが有料なのは当然と思いますが、油断すると明細書が怖いですね。

長年愛聴していたオーディブルを解約して、その分を捻出しました。

4. 性格悪くなりそう

chatGPT は、なんでも教えてくれてありがたいですが、ひとつ気になることあります。

それは「ありがとう」を言わなくても許されてしまうこと。

でも「ありがとう。おかげで助かったよ」と返信しても、「どういたしまして。お役に立てて良かったです」と返してくれるのは、人工知能。それもまた虚しい。

chatGPT が示してきた回答に納得できなかったり、その時は試さずに後から恩恵を受けたりした時も、スルーしてしまう。

全力で答えてくれたのに、、、。その誠意にまずは感謝すべきでは、、、?

人間相手だったら、一番大切なことをしない。

これが癖になったら怖いな。よく戒めないとな。

または chatGPT に毎回厚くお礼を言うか?その方がいいのか?

*写真はセミナーで使ったスライドより。私が子どものとき描いた絵。いちばん上は、3歳のとき、はじめて絵の具を使った記念すべき一枚。

___________

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》141通目のメルマガ【chatGPT号】をお読みいただき、どうもありがとうございました。

ご感想、ご意見ございましたら、このメールに返信する形でお送りください。

これからも、some ori や、きものや、モノ作りを通して、あなたさまとご縁を育んでいきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いします。

■ 本メールは、メールマガジン配信をご希望のお客様にお送りしています。

■ 配信停止・配信先の変更をご希望の場合は、下記のURLよりお手続きください。

https://someoriyoshida.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new

■過去の配信記録はこちらにまとまっています。

https://www.someoriyoshida.com/6527

___________

きものと帯の注文制作

染織吉田 吉田美保子

https://www.someoriyoshida.com

140通目のメルマガ【いろいろすごい号】

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》にご登録いただき、ありがとうございます。

140通目のメルマガ【いろいろすごい号】をお届けいたします。

10月になりました。お元気ですか?

昼間は暑いですが、空気が乾いて、秋風が心地よくなってきましたね。

お住まいのあたりはいかがでしょうか?

私は、先月半ばに、40数年ぶりに救急車に乗りました。

虫垂炎だったんですけどね、いやはやびっくりな体験でした。

今日のメルマガは、染織とは関係ないですが、その時のことを少し書いてみようと思います。

どうか、あなたもお身体にはくれぐれも気をつけてくださいね。

《 目次 》

1. お腹が痛い

2. 手術

3. 入院

4. 絶妙なタイミング

1. お腹が痛い

その日、昼間は立て込んでいて、夕方になりやっとひと息。洗濯物を畳もうとしていたのですが、なんだか調子が悪い。

ちょっと横になろうと寝室へ行くも気分が悪くて寝ていられない。どうもお腹が痛い。トイレに行ったら治るかと思ったけど、うーん、だめだ。

鎮痛薬を探すも、ない。そうだ、引っ越しの時、消費期限が切れているものは全て捨てたのだ。

仕方ない。妹に電話して、「悪いんだけどさ、痛み止めもってきてくれないかな。」と頼む。

妹が来るまでの15分くらいで、痛みはどんどん強くなる。

困ったなあ。

妹はうずくまっている私を見て、車まで歩けるなら病院に連れて行く。歩けないなら救急車を呼ぶと。

すごい。妹、テキパキ。

大袈裟のように思ったけど、立てないから仕方ない。

2. 手術

診断は、急性虫垂炎。手術室が空き次第手術ということに。

手術も入院も初めてなので、何もかもが驚きだ。

あんなに痛かったものが、全身麻酔で寝ているうちに、管を入れて切除してくれて、痛く無くなるなんて。

医療っていうのは本当にすごい。感謝しかありません。

お医者さん、検査技師さん、看護師さん、病院を支える方々の連携プレイ。日本の医療システム、すばらしいなあ。

3. 入院

当初1週間くらいの入院と言われたけど、ちょっと伸びて9日、お世話になりました。

初めの数日はまさに病人。食事は絶食で、点滴につながれ、シャワーも浴びられず、ただぐったり。

5日目くらいから、薬のおかげで痛くないし、ご飯も普通食(なんと毎食白飯200g!普段より多い。)。

退院指示が出ないのは、安静が必要だからなんでしょうけど、自分としては、ほぼほぼ元通りだし、ただの暇人と化してました。

看護師さんたち、その全部に対処してくださった。本当にありがとうございました。

4. 絶妙なタイミング

今回、ありがたかったのは、タイミングです。重要な仕事や打ち合わせとは重ならず。引っ越し騒ぎもやっと一段落。楽しみな予定はやむなくキャンセルしましたが。

実は、この2月に一度、出先で腹痛を起こしました。持ち堪えられたので病院に行きませんでしたが、もし入院となれば、困ったことになっていたと思うのです。ノルマぎっしりな時期でしたので。

このとき収束していた痛みが、絶妙のタイミングで、今回再発したのかもなあ。

そうだとしたら、体はすごいね。ちゃんと労わらないとね。

あなたも、どうかご自身を労ってください。くれぐれもお願いします。

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》140通目のメルマガ【いろいろすごい号】をお読みいただき、どうもありがとうございました。

ご感想、ご意見ございましたら、このメールに返信する形でお送りください。

これからも、some ori や、きものや、モノ作りを通して、あなたさまとご縁を育んでいきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いします。

■ 本メールは、メールマガジン配信をご希望のお客様にお送りしています。

■ 配信停止・配信先の変更をご希望の場合は、下記のURLよりお手続きください。

https://someoriyoshida.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new

■過去の配信記録はこちらにまとまっています。

https://www.someoriyoshida.com/6527

___________

きものと帯の注文制作

染織吉田 吉田美保子

139通目のメルマガ【メディアに載った号】

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》にご登録いただき、ありがとうございます。

139通目のメルマガ【メディアに載った号】をお届けいたします。

9月になりました。

昨晩は、大きなぽってりした今にもこぼれ落ちそうな満月でしたね。台所の窓から見ていました。

皆既月食だったそうですが、未明の時間帯でそれは見逃しました。

今日も茹だるような暑さですが、秋風が吹き、トンボが飛んでます。

もう少し気温が下がってくれる日を心待ちにしています。

《 目次 》

1. きものSalon

2. 着姿ギャラリー

3. 美しいキモノ

4. 透明な水

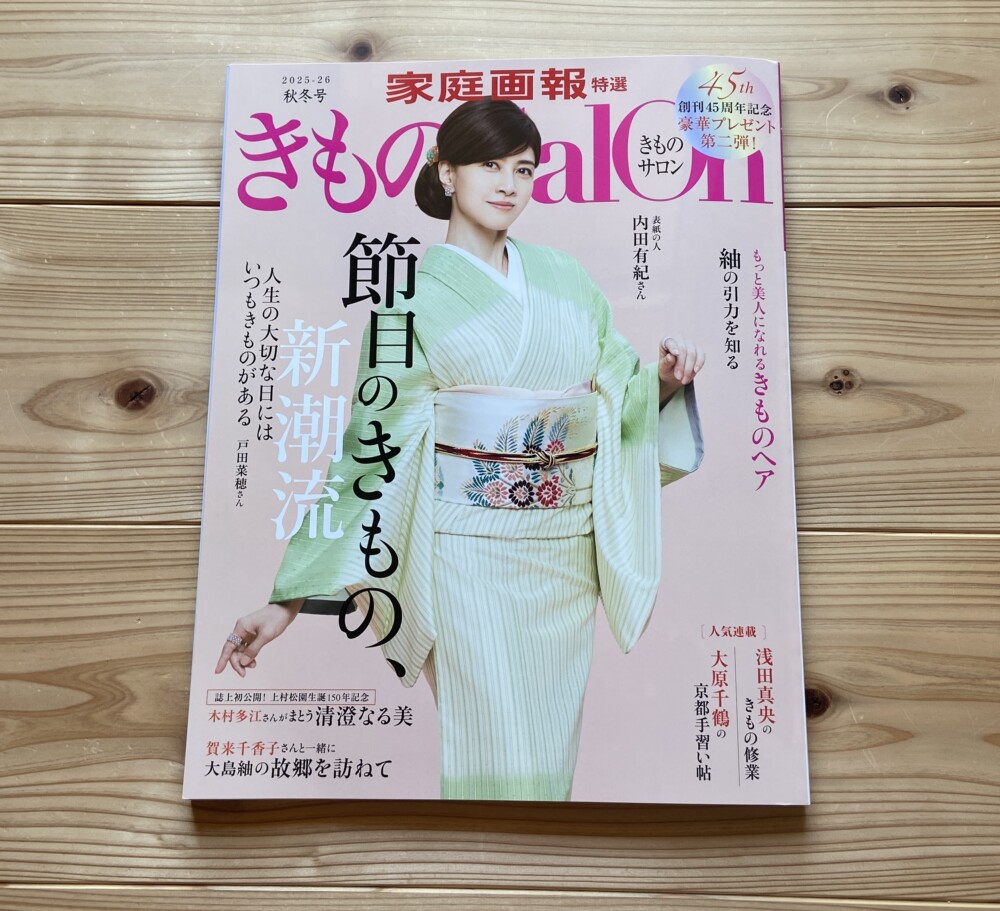

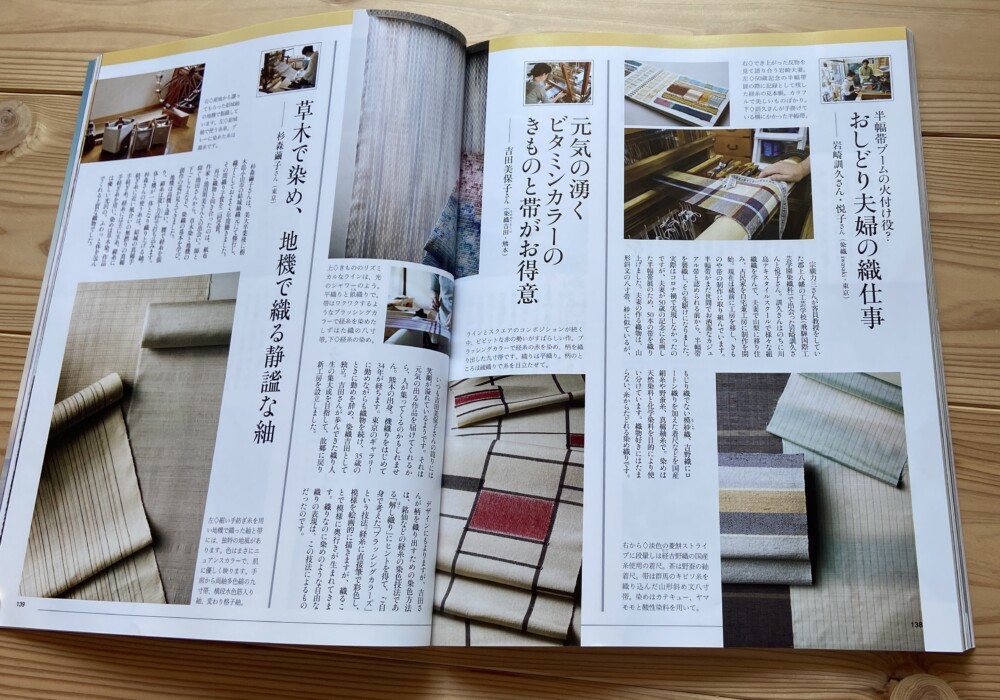

1. きものSalon

着物専門誌「きものSalon 2025-26 秋冬号」(世界文化社)の、「紬の引力を知る」という特集に載せていただきました。

11名の織り手さんたちと共に紹介いただき光栄です。

工房を移転してから初めてのメディア登場で、私の名前の後に(染織吉田・熊本)と掲載されていてドキッとしました。

5月の南青山での個展の時に取材にお越しくださって、その後、熊本で仮住まいしていた時にメールや宅配便のやり取りがあり、吉田庵ができてから校正が送られてきて、、

本屋さんでぜひ手に取って見てください。138,139ページです。

サイトの「メディアに載りました」のページにも載せましたので、ぜひご覧ください。

https://www.someoriyoshida.com/media

2. 着姿ギャラリー

サイトをご覧いただけたかと思いますので、その流れでよかったら「着姿ギャラリー」もぜひ。

「田植え、収穫 熊本へ」展の時、拙作お召しでお越しくださった方のお写真を新しくアップしています。

写真をクリックすると個別のページに飛びます。

https://www.someoriyoshida.com/style

3. 美しいキモノ

「きものSalon」と双璧をなすもう一つの専門誌「美しいキモノ 2025 秋号」(ハースト婦人画報社)をパラパラめくっておりましたら、 ふっと見覚えのある自然な笑顔が、、、

「!」と思ってよくよく見ると、やっぱり!

なんとなくというと変ですが、気が合う人とは繋がるものだという感じで繋がった名古屋の方が載っていらっしゃいました。自然体で素敵な人です。

最後の一文にグッときました。「好きな食器でティータイムを楽しむように」、好きなお着物を楽しまれていると。

ご本人の談によると「好きな器の重みや口当たりを楽しんでお茶やコーヒーを飲む感じ」とのこと。ますますいいな〜。

そしてなんと、私の帯もご紹介いただいてる!びっくり嬉しかった。

木綿着物特集の「木綿好きの引き出し」というコラム、76,77ページです。こちらもぜひ。

4. 透明な水

上記に載せいただいた帯をお求めたいだいた時のこともよく覚えています。

岐阜の叔母がやっていた画廊を閉めるとき、お別れ会を持ったのです。

小さな心のこもった会で、私の織物も並べたのですが、お越しいただくにはちょっと遠いなあと思いつつご案内したら、ちょうどタイミングがよくお出かけいただけて。

最終日の午後遅めだったと思うけど、ゆったり見ていただけて。

丸巻きのまま置いていた一本に目をとめられて。これちょっと見せてくれないかと。

手に取られて、一拍おいて、これをいただきたいとおっしゃってくださって。

お話聞くと、自分のところに来るものは、なんだか決まっているようだと。

初日朝イチに駆けつけなくても、自分と縁があるものは待っていてくれると。

懐かしくて探したらここに載せてました。

https://www.someoriyoshida.com/store/j-8-5

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》139通目のメルマガ【メディアに載った号】をお読みいただき、どうもありがとうございました。

ご感想、ご意見ございましたら、このメールに返信する形でお送りください。

これからも、some ori や、きものや、モノ作りを通して、あなたさまとご縁を育んでいきたいと思っております。

どうかよろしくお願いします。

■ 本メールは、メールマガジン配信をご希望のお客様にお送りしています。

■ 配信停止・配信先の変更をご希望の場合は、下記のURLよりお手続きください。

https://someoriyoshida.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new

■過去の配信記録はこちらにまとまっています。

https://www.someoriyoshida.com/6527

___________

きものと帯の注文制作

染織吉田 吉田美保子

138通目のメルマガ【吉田庵号】

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》にご登録いただき、ありがとうございます。

138通目のメルマガ【吉田庵号】をお届けいたします。

先だっての熊本の大雨には、あちこちからご心配いただきましてありがとうございました。

夜じゅうスマートフォンの警報が鳴っていて、これはどうしたことかと思っていましたが、まさかこんなに大きな被害になるとは、、、、雨は本当に怖いですね。

知っている方のところでも浸水で大変なことになっていて、災害の突然さ、理不尽さ、不公平さを思い知っています。

今も続いているであろう蒸し暑い中の復旧作業は、本当に本当に大変なことと心苦しいです。

我が家のあたりは被害もなく、その後の猛暑であっという間に土地が乾き、、、。ふっと降る雨を恵の雨とさえ感じる、、、

地球の一員として、今どう生きるべきなのか、、、考えざるを得ません。

《 目次 》

1. 竣工

2. 吉田庵

3. お盆

1. 竣工

工房は、8月1日、八朔の日にやっとやっと完成しました。

その前後3週間くらい、何が何やらという感じでバタバタで、暑くて体力消耗し、落ち着いたかと思ったら親戚が集まったり、大雨だったり、、、今やっとマイペースを作りつつあります。

改めて、そめおりのための良い空間ができました。関係してくださった方々、応援してくださった皆さまに心から感謝いたします。

良いものを織るぞと心新たにしています。

2. 吉田庵

シン工房は吉田庵と名付けました。

「庵」には、人が集う場所という意味があると、叔母に戒名を授けてくれたご住職に教えていただいていて、いいなと思っていたのでした。

そめおりを中心に、人が寄り、物を生み出す場でありたいなと。

3. お盆

引っ越しの荷物のあらかたは、8月の第1週で解けたのですが、「あれがないな」「これはどこだっけ?」という状態が続いてました。

段ボールの中にもう一つ箱があってその中にまたくるまれた物があって、中の中まではなかなか到達できずにいました。

それもとうとう出揃ったかという8月も半ばに、ひょいと叔母の写真とお線香と線香立てが出てきました。

「うわー、おばちゃん、ここにいたの!」

(その日はもう夜も更けていたので、)

「明日ちゃんとするからちょっと待ってて」

次の日に、家の周りの草刈りをして、雑草の中から花を見つけ、着物箪笥の上に定位置を作って飾り、お線香をあげました。

考えてみれば、写真が出てきたのは、8月13日。

場所が変わっても、ちゃんと帰ってきてくれる叔母、すごい。そういえば、大変機転が利く人でした。

染織吉田のメルマガ、《 some ori 通信 》138通目のメルマガ【吉田庵号】をお読みいただき、どうもありがとうございました。

ご感想、ご意見ございましたら、このメールに返信する形でお送りください。

これからも、some ori や、きものや、モノ作りを通して、あなたさまとご縁を育んでいきたいと思っております。

どうかよろしくお願いします。

■ 本メールは、メールマガジン配信をご希望のお客様にお送りしています。

■ 配信停止・配信先の変更をご希望の場合は、下記のURLよりお手続きください。

https://someoriyoshida.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new

■過去の配信記録はこちらにまとまっています。

https://www.someoriyoshida.com/6527

*写真は7月終わり、建具の搬入の日。本当に暑い中、ありがとうございました。

きものと帯の注文制作

染織吉田 吉田美保子

田植え展にて わださま

「田植え、収穫 熊本へ」展での感激の再会、続きです。

こちらは「わださま」。リアルでお会いするのは何年振りだろう!斜めがけされている合切袋を、コラボでONLY ONLY でお作りしました。

わださまは、私がまだ独立する前、ゆうどと言う店に勤めていた頃に、青田五良の存在を教えてくださった方です。2002年だから、23年前!

それからずっと、付かず離れず、お手紙のやり取りなどで刺激をバンバンくださいました。

ものづくりを続けるには、外からの刺激、目線を引き上げてくれるきっかけ、そして作品をお求めいただけること、とても大事です。思えば、私はそういう恩人が、要所要所でふっと現れてくれて、、、その大きな一人がわださまだなあと。そのおかげでやってこれました。

このコラボのONLY ONLY、自分で言うのもなんですが、とても面白かったので、制作工程→☆ ぜひお読みください。デザイン縫製をしてくださった善林英恵さん、さすがです。

田植え展にて かずさま

こちらは「田植え、収穫 熊本へ」展に、お着物も帯もヨシダ作でお越しくださった「かずさま」です。

帯は以前にも締め姿を拝見してましたが、お着物をお召しは初で、本当にうれしく、とてもお似合いで心から安堵しました。

かずさまの、スッと素直に背筋が伸びて、優しくて気品がある感じにぴたりとあってました。

お着物は、ONLY ONLY でお受けした「夕方5時の私の空、2016年3月5日」です。ちょっと面白いタイトルでしょ。かずさまが見上げた空の色のお着物なのです。

制作工程は、こちらにまとまってます。

この着物の制作中に、かずさま何度か工房までお越しくださり、自ら糸を巻いてくださったのですよ。試し織部分は、織りも体験されました。

動画もありました。

そして帯は、2015年イトノサキさんでの1回目の個展「三角吉田」でお求めいただいたもの。

上の写真のテーブル置き、左端に写ってます。

ほら、やっぱり締めていただいた方が断然いいね。命を吹き込んでいただいた。

田植え展にて Yさま

田植え展での感激の再会の続きです。素敵な笑顔!!

こちらは「白からはじめる染しごと」展でお求めいただいた半幅帯です。楽しんで締めていただいている様子、本当にうれしいです。

私もご一緒させていただいて、、、

反物の時の写真を探しました。

こうしてみると、やっぱ、締めていただいてからの方が断然いいね!命を吹き込んでいただいたのだなあ。

ほら、おすましし過ぎ。帯はやっぱり、締めていただいてからがスタートですね。

動画も見つけましたので、2分35秒にまとめました。織り方や糸のことなど喋ってます。

田植え展にて Sさま

5月に開催した個展「田植え、収穫 熊本へ」展では、本当に多くの方々にお越しくださり、あらためてどうもありがとうございました。少々時間はたちましたが、やっと心身ともに落ち着きましたので、振り返りをしています。

私が織ったものを身につけてお越しくださった方も何人もいらっしゃって嬉しく懐かしく何回も見直しています。撮らせていただきそびれた方々もおいでで、、、しまったなあ。。。

公開OKいただいた方のお写真、紹介させていただきます。トップバッターはこのかた。イトノサキのお客様のSさまです。

2019年の個展の時にお求めいただいたお着物でお越しださいました。久々の再会で感激ひとしおでした。大のお気に入りとして何回もお召しいただいているとのこと、うれしく励みになりました。

2019年の個展の写真を探したら、、、ありました!

これは、ご案内状に使った写真です。

さらにアルバムを遡っていたら、、、、織っているところも見つけました。

緯糸は17種類。杼を持ち替えながら、織ったのでした。

「法に従ってきちんと織る。心を解放して自由に織る。この二つを同時に実現する」という私のテーマに近づけたような一本なのです。素敵な方に素敵にお召しいただけて、本当によかった。

なんと動画もありました。