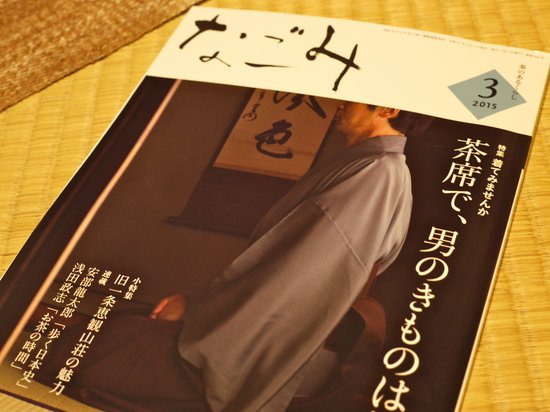

吉田美保子の some ori ノート

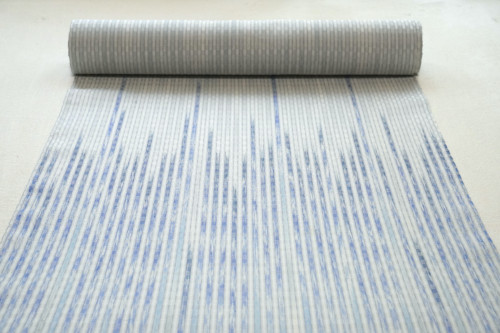

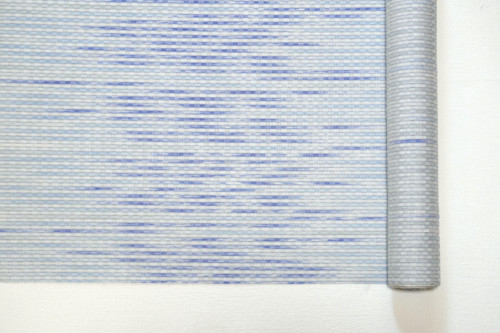

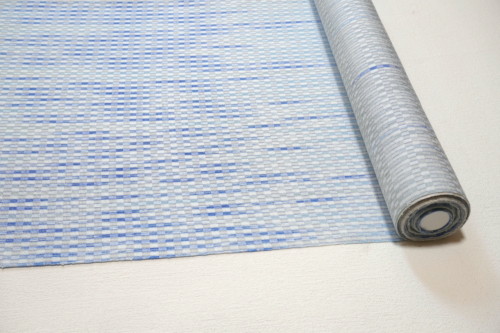

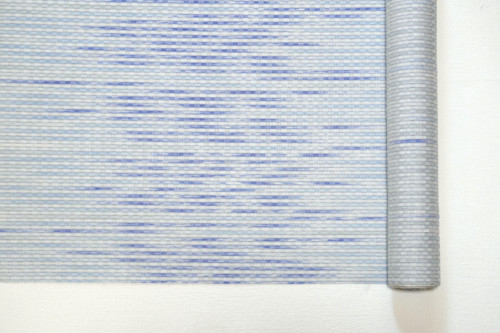

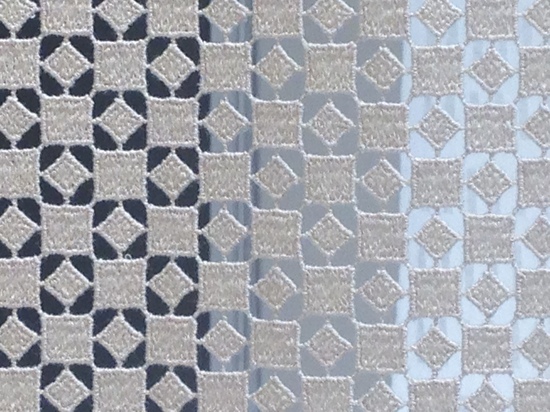

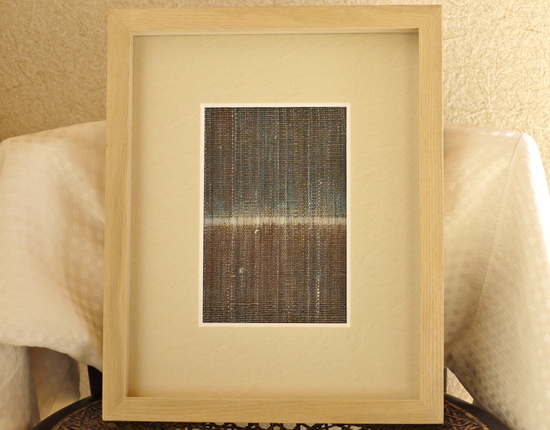

Blue Blessing (ブルーブレッシング)完成記

ずーっと取り組んでいたきものが織りあがりました。

「Blue Blessing(ブルーブレッシング)」【青の祝福】と名付けました。

制作の様子は、着物ライター安達絵里子さんが、note「蚕から糸へ、糸から着物へ」につぶさに書いてくださってますので、そちらに譲ります。

素晴らしい記録です。ぜひ、お読みください。

芥子粒みたいだった蚕の卵が、蟻ん子みたいな虫になり、桑の葉だけをむしゃむしゃ食べて、4回眠って、繭を結んだ。

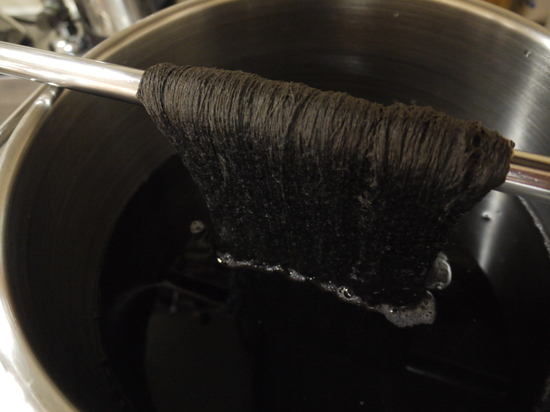

冷凍されて埼玉に旅立って、少しずつ解凍され、お湯に浸かり、ぎゅっと固かった繭がダンスを踊るようにほどけていく。ゆっくりゆっくり座繰りされ、丁寧に合糸され、撚糸され、精練され、つるっと脱皮し変身し、糸になった。

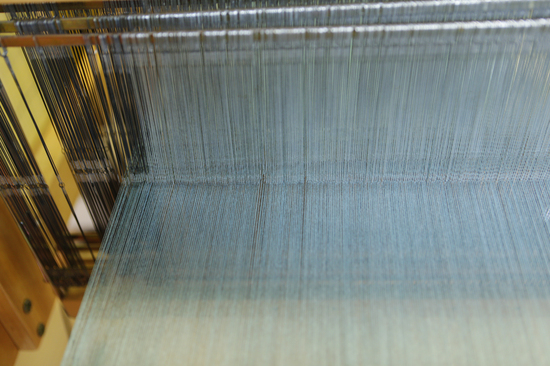

迎えにきたヨシダに抱き抱えられて、神奈川に。染められ、糊をつけられ、叩かれ、巻かれ、整経され、テンションを整え巻き取られ、綜絖や筬に通され、結びつけられ、緯糸を投げられ、打ち込まれ、とうとう布になった。

それがこの状態。

今現在は、絵羽にするために、仕立て師さんのところに行ってます。

絵羽って、羽ばたく直前の形みたいなんだよね。広げるとちょっと蝶々のようだしね。またご紹介しますね。

この写真は、絵羽でなく、反物をマネキンに巻きつけてます。

これはこれで、どんな着物になるか、なんとなくわかるね。

「Blue Blessing(ブルーブレッシング)」は大空に羽ばたくのに、5人目のメンバーの方との出会いを待っています。

もし興味をもっていただけましたら、お気軽にヨシダまでお尋ねください。詳しくご説明いたします。

以下は、振り返り。じーんとします。

小島秀子さん、おたすけさん、江田朋百香さん

きのうは忙しくも充実した、とてもよい日でした。朝からきものを着てお出かけ。いろいろ行き先があるんで、よくよく調べて廻ってきました。

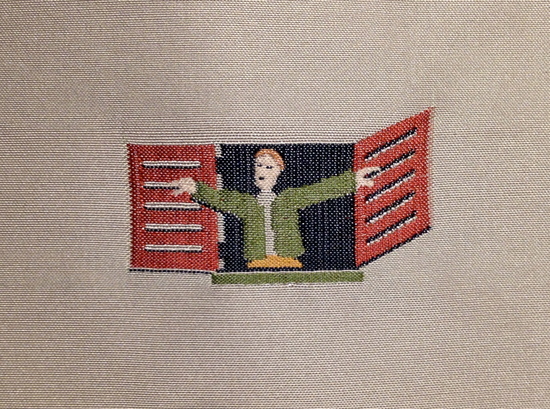

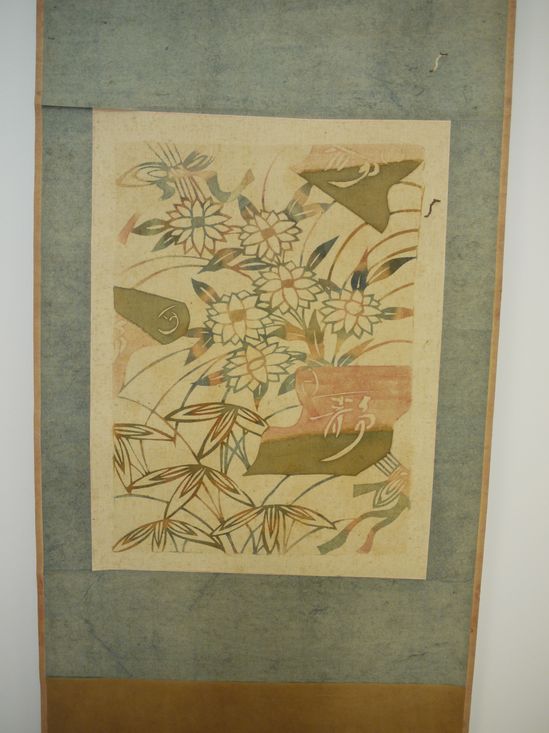

まずは、染織家の小島秀子さんの個展を拝見しに、青山八木さんへ。

帯がたくさん。どれを見ても本当にすばらしかったです。現代的な色づかいで、様々な技法がさりげなく駆使され、完成度高く。締めたら映えるな。楽しいだろうな。ただただ、うっとり。

織りをやっている身としては、キリッと引き締まりました。拝見させていただき、本当によかったです。ありがとうございました。

青山一丁目からめざしたのは神保町。学士会館。きものおたすけくらぶさんの盛装オフ会です。

全国からきもの好きのおたすけファンが集う楽しい会でした。

こういう場を催すの大変と思います。そのご苦労をものともせず、ニコニコ笑顔の富田社長。すごいなあ。そして、富田社長を支えてるみなさんもすばらしいです。

きもの好き同士もなかなか合うチャンスないので、その場を作っていただいて、ありがたいことでした。おかげさまで、久しぶりの方、はじましての方、いろんな出会いがありました。

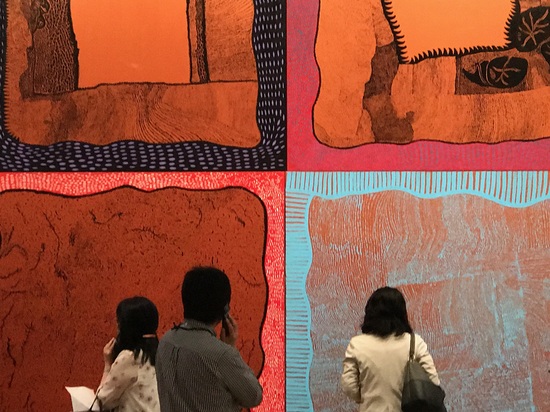

その後、日比谷へ。帝国ホテルのギャラリーへ、画家の江田朋百香さんの個展を拝見しに。

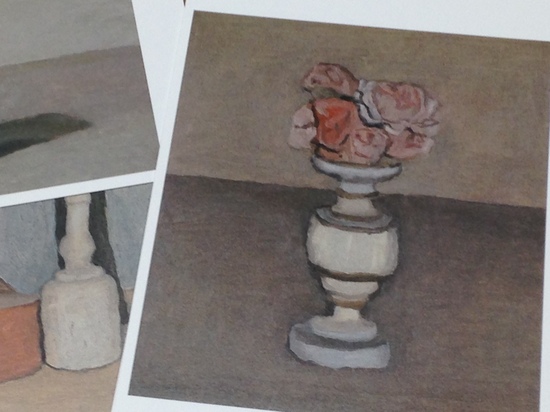

朋百香さんは、お帰りになった後でお会いできなかったのですが、情熱をたたえたお作品に囲まれて幸せでした。ギャラリーの方や居合わせた方によくしていただいて、すっかり意気投合。

私は、この二枚がとくに好きでした。見ていると、頭の中がスッキリして、体ごと軽くなるような気がします。

*小島さんの個展、朋百香さんの個展、ともに終了しています。

登喜蔵さんご夫妻と

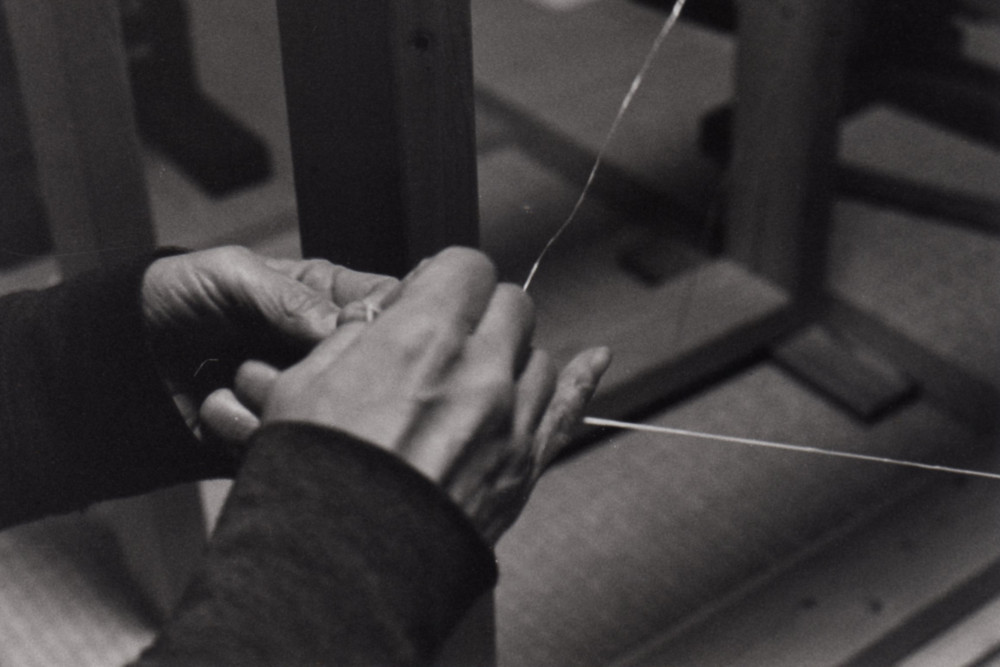

丹後の最終日、佐橘登喜蔵さんをお訪ねすることができました。

私、佐橘さんの織られるもの、大好きなんです。繭からずり出してひいた糸を丹後の植物で染めて織るその織物は、素朴だけど洗練されてて、強さと優しさが同居してます。その生まれる場所を見てみたかった。大変に光栄なことでした。

佐橘さんご夫妻、なんと、私のこと、迎えに来てくださったんですよ。もったいない〜〜。車に乗せてもらって、早速お話に花が咲き、、。

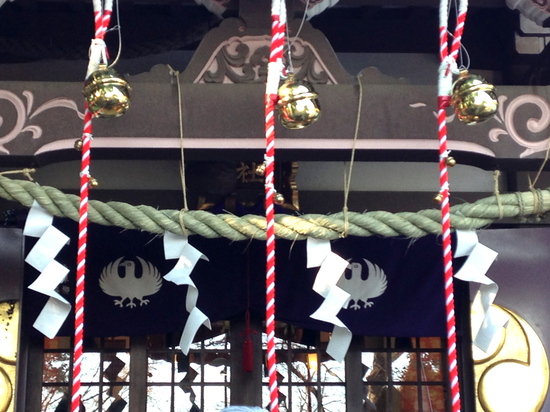

そのお宅は神社の参道にありました。わあ。そういえば、佐橘さん、なんだか神主さんぽいもんね。奥さまは天女ぽい。場所そのものが神域のようです。そっか、こんなところであの織物は生まれてるのね。

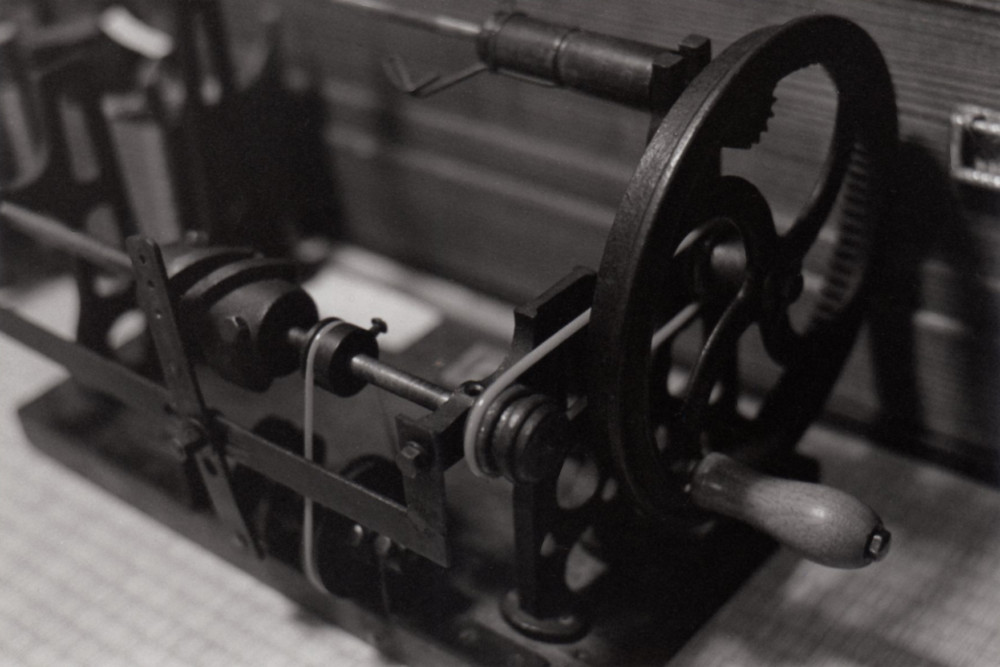

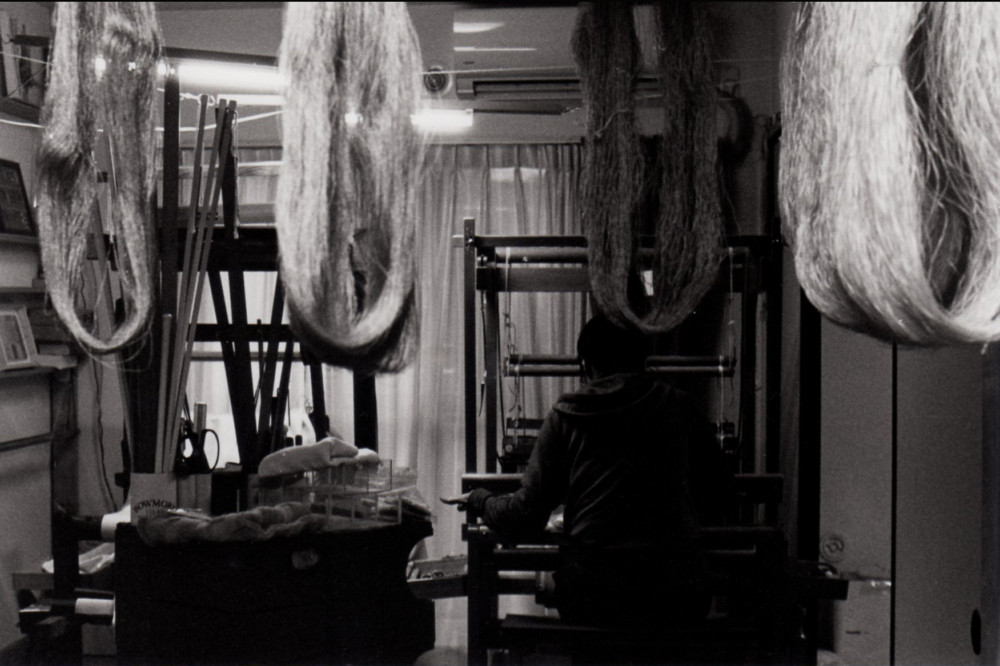

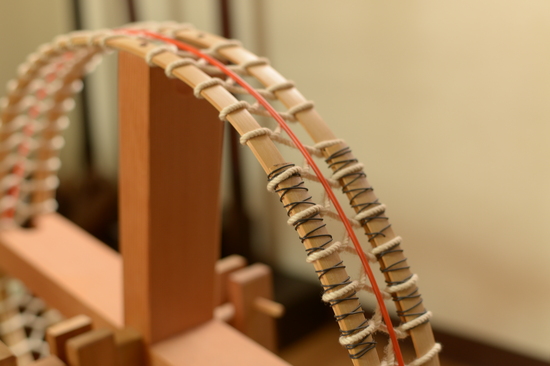

上がってすぐのお部屋に、織り機3台。その奥にずり出しの単純な装置、綛あげ。たったそれだけ。織物とはなんとシンプルなものであろうか。シンプルだからこその強さ。まっすぐさ。

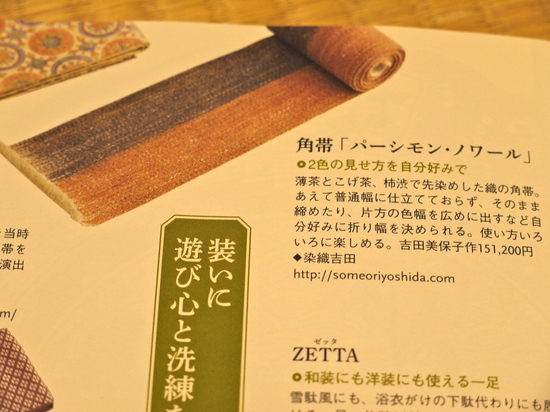

私、自分が織った帯を持って行ってたので、おそるおそるもお見せしたら、ご自分の反物を出して、その上に乗せてくださいました。ピタリと合って、大感激でした。

そのあと、天橋立まで連れて行ってくださいました。いいのでしょうか、こんなにしてもらって!!一日使っていただくことになり、ありがたいやら、申し訳ないやら。

まず、真名井神社を参拝。ここ、知らなかったのですが、いわゆるパワースポットで、霊気がただよっている場所でした。ああ、神様がいらっしゃるんだなあ。私、見えないけどね。水筒にお水をいただきました。

その後、元伊勢籠神社を参拝。こちらもなんだかすごかった。由緒正しきとはこのことか。

そして、なんと、リフトに乗って、高台まで登ったのですよ。こんなのちょー久しぶり!!!リフトを降りても、階段を登って(相当がんばった!)、一番上までいきました。

眼下に天橋立が見えます。あ、本当に神様のハシゴだ。やっぱり、特別な場所なんだなあ。

いい空気をいっぱい吸って、私、生まれ変わりました!

帰りは福知山の駅まで送ってくださるという、ありがたさでした。

丹後、すばらしかったです。ものを作って生きていく、その根っこのところに、良いお水をたくさんふりそそいでいただきました。さあ、むくむくと動き出しましょうか。

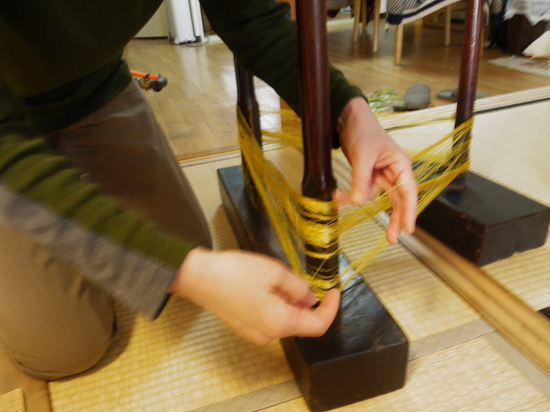

丹後・染め修行ツアー

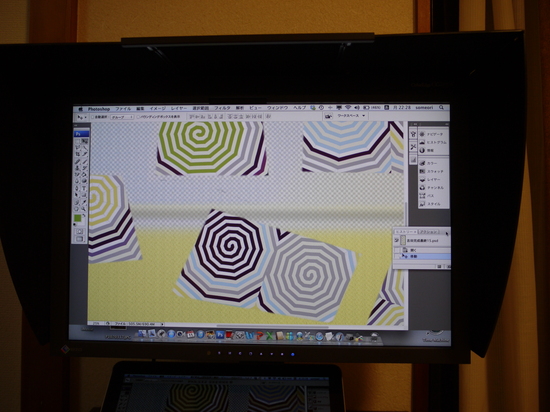

丹後の小林染工房へ、染めの修行に行ってきました。友禅の作家さんたちの研修ツアーに混ぜてもらったんです。本当に本当に、すばらしい機会で、私は目からウロコが落ちまくりでした。

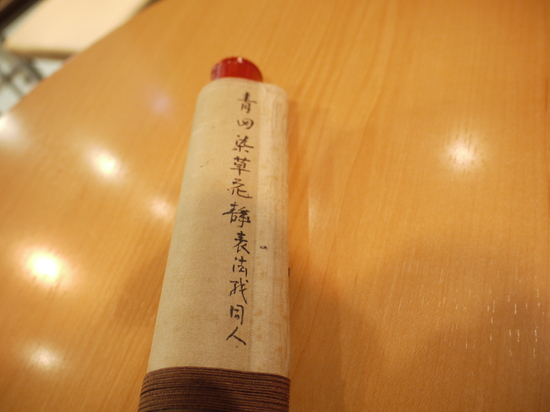

教えてくださったのは、小林染工房の小林知久佐さん。丹後ブルーという、とても美しい青の引き染めをされることで有名な方です。が、もちろんそれだけじゃない。

小林さんのすごいところは、染料や助剤を知りつくしていて、それを的確に使いこなし、ぼかし染めやシケ引き(刷毛目を使って極細の線を染める技法)をなど、表現の幅広く、自由自在に美しい染めをされているところ。根本のところを押さえているから、失敗しないと。

小林さん曰く、

「若い頃は、テストに明け暮れ、失敗もたくさんしたし、お金も時間もつぎ込んだ。自分はさんざん苦労したけど、こんな苦労はみんなはしなくてええやん、だから、技術や知識は伝授する」。

うぅぅ、感涙。

本当に何から何まで教えていただきました。さて、どこまで受け止められたか、、、、。

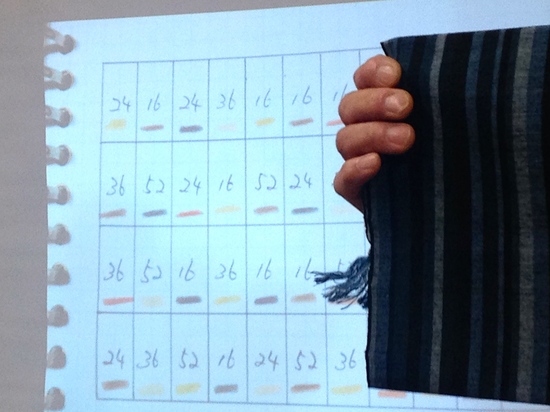

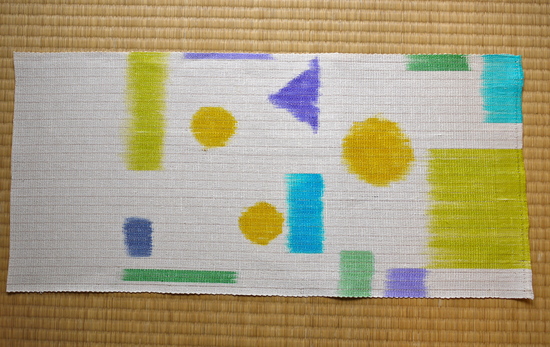

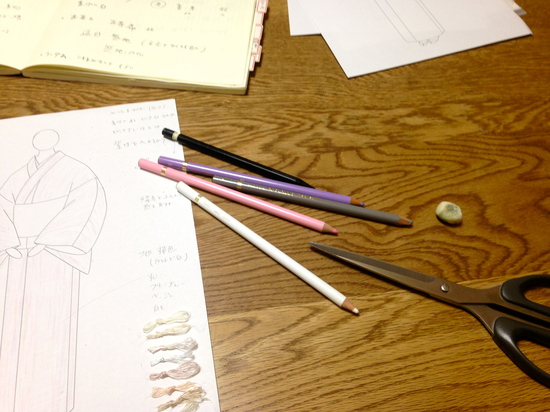

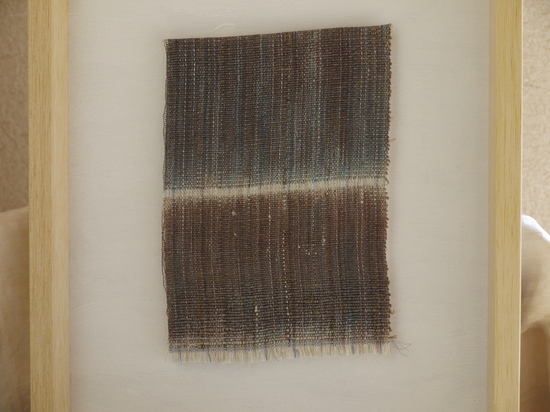

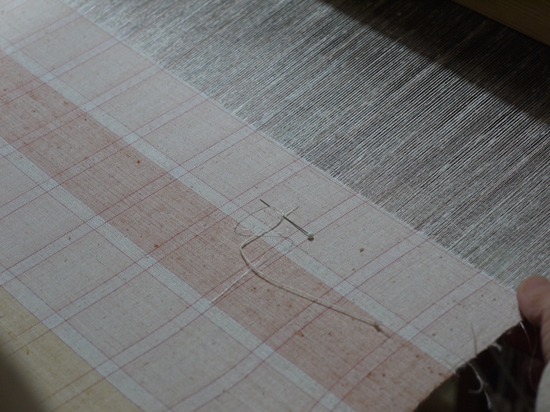

私は八寸帯のタテ糸を仮織りして持ち込みました。

染料は、小林さんの染料と私が持って行った染料を両方使って、染め比べます。

小林さん、この、ブラッシングカラーズ (タテ糸に直接染めるやり方)、面白がってくださいました。

「いくらでも伸びしろあるやん」

がんばるぞ!

今回、仲間に入れていただいてご一緒したのは、5人の友禅の模様師さんたち。

毛色の違う私をこころよく受け入れてくださいました。

今回、ガチで着物を作る仕事している人たちに囲まれて、みんなオープンに、悩みや疑問に思っていることなど言い合って、いい方に変えていこうという、明るい空気に満ちてました。

新しい時代を感じた。そういえば、令和の発表、工房でした。時代、変わるね!

丹後での二泊三日は、参加したメンバーみんなの大きな宝物となりそうです。

小林さん、ご一緒したみなさん、本当にどうもありがとうございました。

おまけ画像。よろこぶヨシダ。最大級の防寒対策をして臨みました!

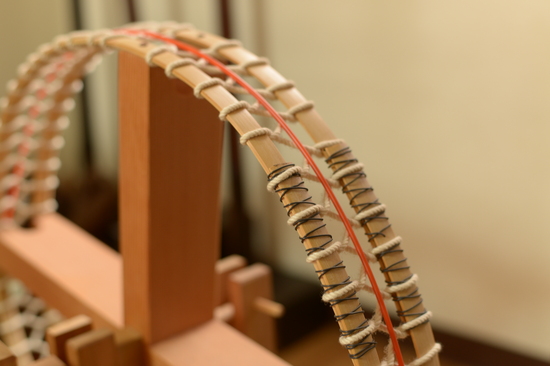

雅楽に行ってきました

昨日、皇居に雅楽を聴きに行ってきました。

昨日、皇居に雅楽を聴きに行ってきました。

お誘いいただいたのだけど、私は雅楽などまったく知識もなし。お正月にラジオから流れてくるとか、神社付属の結婚式場でテープ(?)が流れてるってイメージしかない。いいのかしらん。ま、興味がまさり、ドキドキで行ってきました。

北桔橋門から入場。これ、「きたはねばしもん」と読むのですよ。知らなかったなあ。

上の写真は、となりの平川門のあたり。清々しいよい天気でした。

場所は、皇居東御苑にある楽部という建物。上の写真ね。古い講堂って感じ。

場所は、皇居東御苑にある楽部という建物。上の写真ね。古い講堂って感じ。

会場内はこんな感じ。始まる前に、舞台に火鉢が置かれました。楽器を温めて乾燥させるみたい。演奏中もくるくるとあててました。

会場内はこんな感じ。始まる前に、舞台に火鉢が置かれました。楽器を温めて乾燥させるみたい。演奏中もくるくるとあててました。

いかにもな色彩。赤、緑、黒、金。

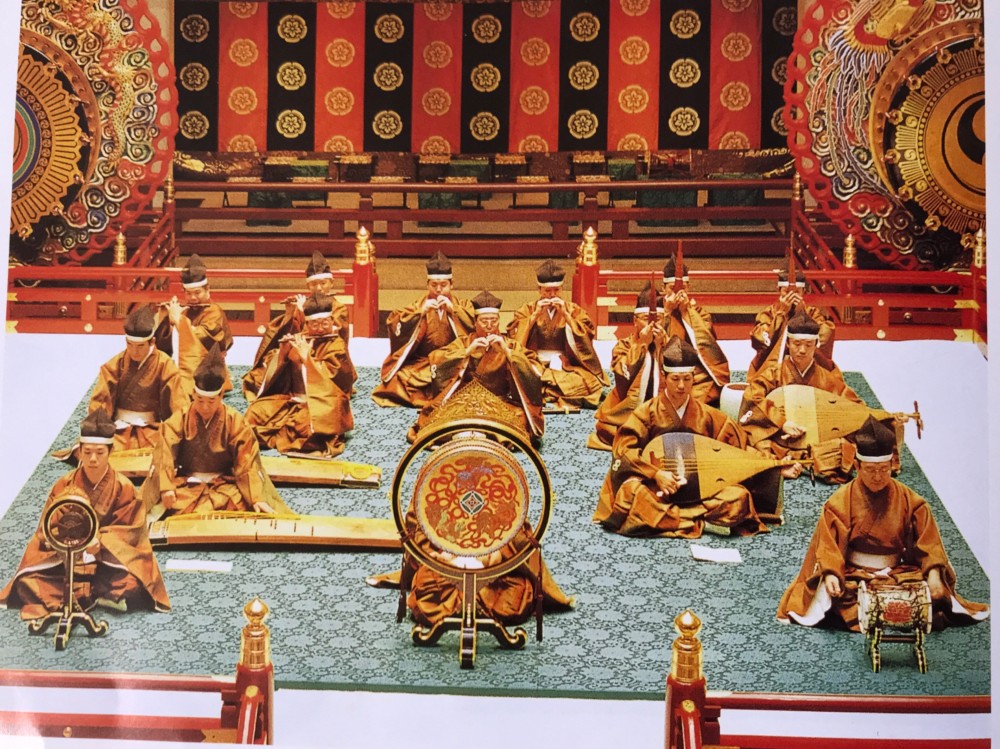

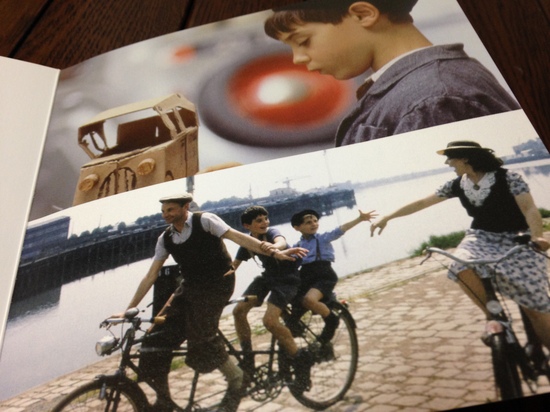

演奏が始まると写真は撮れませんので、下はいただいたパンフレットの写メです。

いやはや、まさに完璧って感じしました。磨き上げられたっていうか。それぞれの楽器のハーモニーが溶け合ってました。それが目の前で!ライブっていいですね!

いやはや、まさに完璧って感じしました。磨き上げられたっていうか。それぞれの楽器のハーモニーが溶け合ってました。それが目の前で!ライブっていいですね!

今聴いている音色は、1000年前の人たちが聴いた音色と同じなんだなあ。

まったくもって、いわゆる「和風」ではありません。大陸文化との融合なんだろうな。それを、日本がめんめんと大事に受け継いできた。それもすごいな。

変えることなく、正確につなげていく、、文化ってなんだろうなあ。

昨年の秋、奈良の正倉院展に行ったけど、あれがいまだに続いているのだものね。それも「なま」で。すごいことだ。

上の写真が前半のプログラムの管弦。

こちらが休憩をはさんで後半の舞楽です。若い男性が舞い手です。エグザイルとか興味ないのかなって思った。

パンフレットの表紙。かわいい。

パンフレットの表紙。かわいい。

休けい時間に2階に上がってみましたら、装束や楽器の展示がありました。うぉー!本物感ビシバシ。間近に見られてうれしい。

休けい時間に2階に上がってみましたら、装束や楽器の展示がありました。うぉー!本物感ビシバシ。間近に見られてうれしい。

いつ、どこで、だれが、どんな素材で、この素晴らしい衣装を作ったんだろう?その辺の説明はまったくないけど、ここは博物館じゃないからね。

いつ、どこで、だれが、どんな素材で、この素晴らしい衣装を作ったんだろう?その辺の説明はまったくないけど、ここは博物館じゃないからね。

しかし、染料は植物だろうか?すごくビビッドです。刺繍もいいなあ。

履き物もかわいい。ズック靴みたい。実際に舞台で演舞してた人たちも履いてました。こういうものの製作も、受け継がれているのね。

履き物もかわいい。ズック靴みたい。実際に舞台で演舞してた人たちも履いてました。こういうものの製作も、受け継がれているのね。

ご一緒したのは、染織家の大先輩の小熊素子さん。楽しい一日をありがとうございました。

ご一緒したのは、染織家の大先輩の小熊素子さん。楽しい一日をありがとうございました。

お花が今にも咲きそうでした。

お花が今にも咲きそうでした。

*聞いたところによると、皇居での雅楽の演奏会は、毎年春と秋に開催され、春は招待者、秋は一般公募で入場できるようです。すばらしかったですよ。ご興味の方、調べてみられてはいかがでしょう。

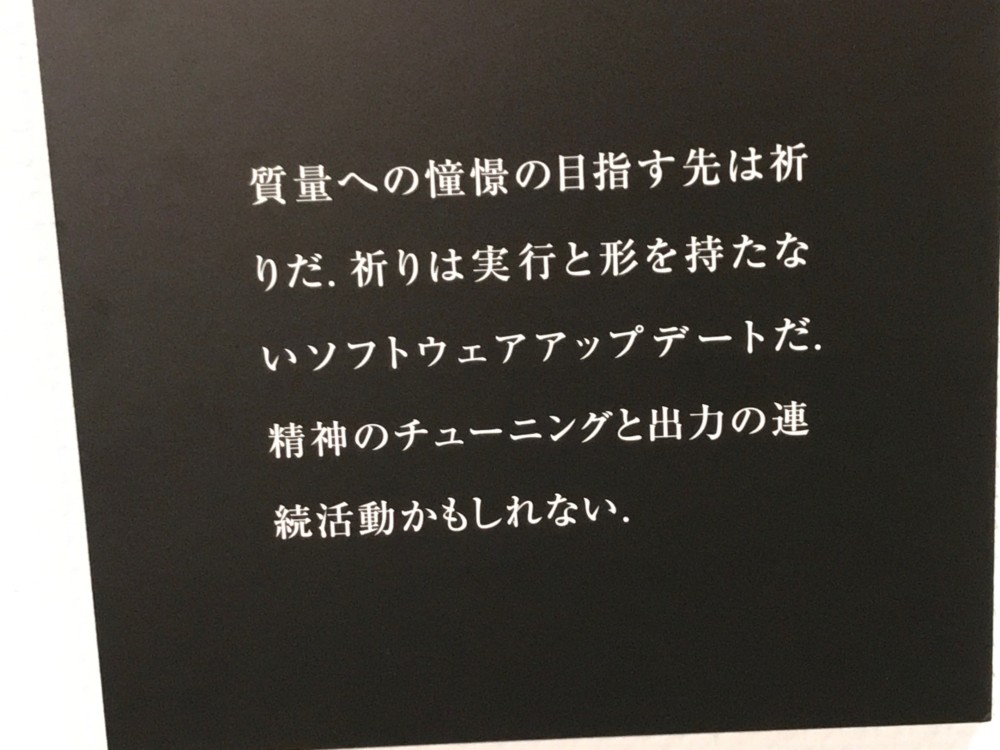

落合陽一さんの、質量への憧憬へ。

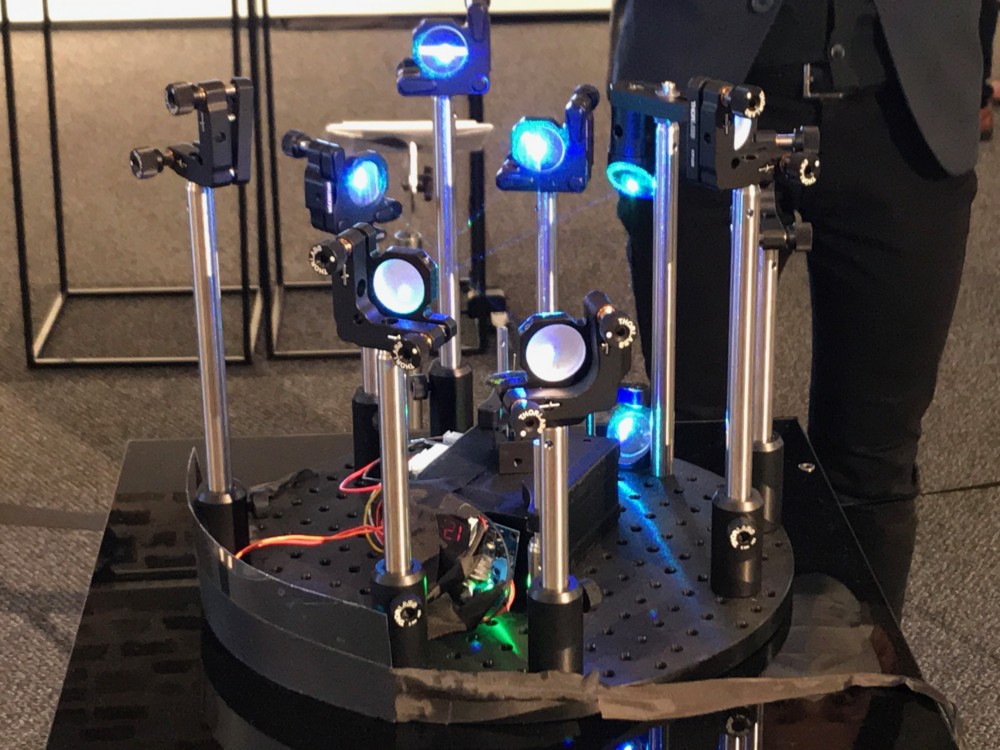

落合陽一氏の個展、「質量への憧憬」展を拝見しに、天王洲アイルへ行ってきました。

りんかい線に乗ったのも初めて。天王洲アイルで電車を降りるのも初めて。スマホを頼りに行ってきました。

写真とインスタレーションによる展示って言っていいのかな。世界観が作り上げられてて、私はとても好きでした。

インスタレーションは、よくわからんかったけど。それでもなんか、いいんだよな。

きれいなギャラリーで、コーヒー飲めるようになってて、会場に入るとコーヒーの良い香り。奥に進むと、たくさんのお花が来てて、生花の香り。

展示されている作品は、被写体など生きてるものも、静かで無機的に感じました。

お客さんたくさんですごい〜。老若男女。若い人、多かった。

私、ちょうど、明日配信予定のメルマガを書いてて、そこに洲之内徹を登場させた。もろ、昭和。

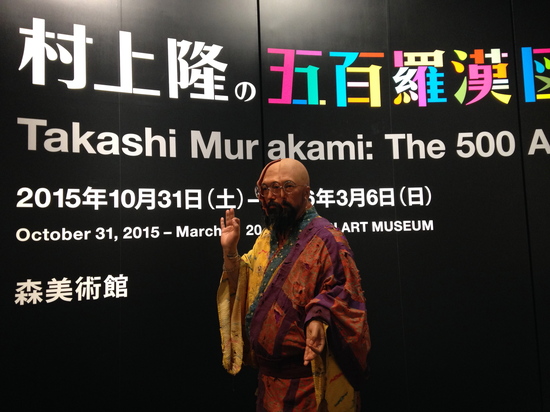

1月に熊本に帰った時、村上隆のキュレーションの展示を熊本現代美術館で見て、ああこれは平成時代のアートだなあと思った。

(インスタやってる人、この展示について、村上隆本人が、詳しく載せてたよ。一週間くらい前に。コンセプトも写真も。すごく面白かった。さかのぼって探してみて)

んで、落合陽一には、やっぱ、次の時代を感じるな。

んな、ことを思いながら、川っぺりを歩きました。水辺っていうのは、いいもんですな。(上の写真はギャラリー、出たところ)

天王洲には、もう一つ、行きたい場所がありました。ずーっと、行きたかったー。

はい、PIGMENT (ピグモン)です。寺田倉庫がやっている伝統画材のお店です。通販で、箔を買ったことはあるのだけど、来たのは初めて。

血が湧くわ。

-華麗(加齢)についての雑感

今日はこちらに雑感を書こうと思います。

最近、雑感はメルマガの方に書いているので、ブログに書くのは久しぶり。

ブログとメルマガ、どういう風に使い分けようかなと思ってきたのだけど、最近、気合を入れて書くのは、メルマガの方になってきました。どうしてかというと、メルマガっていうのは、配信したら、訂正が効かないから、しっかり考えて、推敲を重ねて書くからです。気合を入れて雑感を書くというのも変だけどね。(あ、仕事の話も書いてますよ!)

で、たまには、本家に戻ってみようと思った次第。(もしよかったら、メルマガに登録、お願いします。配信数が増えると、燃えるので、ぜひ♡ )

では仕切り直して。最近、思うのことのひとつは、老化についてです。私は50歳。更年期まっただ中。

およそ日本女性というものは、30歳を過ぎた頃から、「もう若くない」みたいな圧を感じるものだというけれど、、、しかし、私はその実、つい最近までそんなこと、まったく感じなかった。

というのは、一般に、若い方がいいと言われることは、容姿であったり、体力であったり、記憶力であったりすると思うけど、私の場合は、若いころから、別に容姿もよくなく、ヘタレの体力なしで、生来の健忘症であった。

だから、若いころも、中年となってからも、何も変わらなかったのである。違いといえば、図々しさが増した分だけ、生きやすくなったこと。これはプラスである。はっきりいえば、ただの能天気だ。

そんな私であったが、数年前に目がしょぼしょぼになったので、メガネをかけることになった。私はずっと視力2.0を誇ってきたので、変化であったが、メガネ姿にあこがれを持っていたので、ちょっとウキウキ要素もあった。

それが、この数週間前、夕方になると目が痛いのだ。困ったなあ。市販の目薬も手元にないし、いっそ眼医者さん行こうかなと出かけてきた。

診察結果は、よくあるドライアイ。で、原因は華麗現象とな。目を酷使しますかと聞かれたので、機織りをしてますと答えたら、ああそれなら仕方ありませんねって。

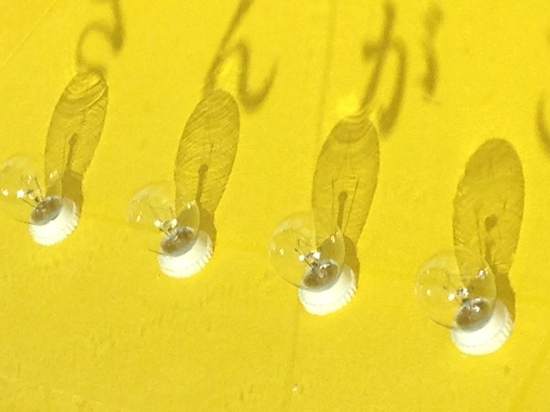

目薬が処方された。一つずつ個包装された、いかにも眼医者さんの目薬って感じの。

デメリットとして苦味がありますよと説明を受けた。目と口はつながってますからねって。

で、一日4回、点眼する日々を送っている。初めの数日は苦味は気にならなかったが、だんだん、上あごの奥の方に感じるようになってきた。起きている間中、いつもうっすら苦いのだ。

慣れない苦味を、不断に感じる。あれ、これがもしかして、老化の味?若いころはなかった苦味。今後もずっとこの苦味をつきあっていくのかな?そう思うと、気の遠くなるような薄い絶望。若いころはよかったなとほぼ初めて思った。なるほど、なるほど。老いるとはこういうことかと実感したのである。

*写真は、うちのベランダ猫。

熊本にて

お正月休みと三連休の合間の飛行機が安い時期をねらって、ちょいと、ふるさとの熊本へ帰ってきました。

朝のフライトでしたので、窓にかじりついて、景色を見ていました。

ここに載せてる写真は、九州に入ってからのもの。急に景色が変わるのですよ。あ、帰ってきたって思う。

有明海。向こうは島原。

江津湖。

はい、到着。

帰った次の日は、盛りだくさんの1日でした。

お昼は着物ライターの安達絵里子さんとお会いしました。この日のことは、安達さんが連載されてる「婦人画報ウェブ版」に書いてくださいましたので、そちらもぜひ。

次の約束まで時間があったので、熊本現代美術館をのぞいたら、「バブルラップ」という展覧会やってました。村上隆のキュレーション。

ほお!これは見なくちゃ。

んで、めちゃくちゃ面白かったです。

バブルの頃から現代までというと、もろ私がアートや作ることやひいては人生とはってことに、ガチにぶち当たっていた時代で。その頃から今まで、ずーっともんもんと悩みながら作り続けてきた私としては、ぐっとくるものがありました。

展示は、前半はいわゆる現代アートだけど、後半は現代陶芸です。それも大半が日常雑器。それがだーっと並ぶ。特別ないくつかを除けば、値段的には、数千円から数万円でしょう。アート作品と比べると、ゼロが数個少ない(場合によっては5つほど?)。この地つづきの、手が届く感じが、「今」なんだなあ。

その点、着物はどうなんだろうなあ〜。課題です。

それと、熊本現代美術館の立地のよさにブラボーと言いたい。街の一番いいところ。それこそ、発信の場だよね。私が住んでた頃はなかったのが残念だけど、熊本はいい方向に進んでるね。自慢の街です。

夜は、ふるいお友達に会いました。二組のカップル。お一人だけ若く、あとは同世代。で、自然にそれぞれ夢を語ってよかったな。

「50歳を超えた人間の情熱こそ信じられる」っていうのは、私が今年の年賀状に書いた言葉だけど、まさに、情熱を語り合ったよい晩でした。

帰ったら、午前3時ってのにはびっくりしたけど〜。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。今年がみんなにとって、こころ豊かな楽しいよい年でありますように。

ちょっとごあいさつが遅れましたが、いかがお正月をおすごしですか?

私はといえば、大晦日の夕方までいろいろ終わらず、それからやっぱり掃除しようと、小掃除をしたおかげで、お正月はスキっときれいな状態で迎えられました。一夜明けて、わ〜お正月ぽい〜とウキウキしました。

いろいろなお正月の行事をしなくなる傾向ですよね。それも時代の流れだし、かえって良いのではと思うことも多いのですが、掃除をしてさっぱりと新年を迎えるっていうのは、いいものですね。関東は特に晴天のことも多いし。今年もきれいな青空でしたね。

元旦には映画「ボヘミアン・ラプソディ」を見ました。二日には、15年ぶりくらいのお友達のところに遊びに行きました。思いがけず手作りの「the おせち」をいただいてしまった。お酒もおいしくいただいて、ほろ酔いで帰ってきまして、よく寝て、元気。まずまずのお正月です。

いただいた年賀状を読んでいると、「ブログ、楽しみにしています」って書いてくださっているのがチラホラあってうれしい限り。続けててよかったー。ありがとうございます。

ブログを更新していないときは、ツイッターやインスタグラムの方、のぞいてくださいね。それから、よかったら、メルマガに登録くださいね。メールマガジンって、出したら訂正できないから、毎回、衿を正して、伝わるように一生懸命書いております。

今年もどうかよろしくおつきあいくださいね。

*写真はこの年末の試行錯誤の帯地と、ベランダ猫。

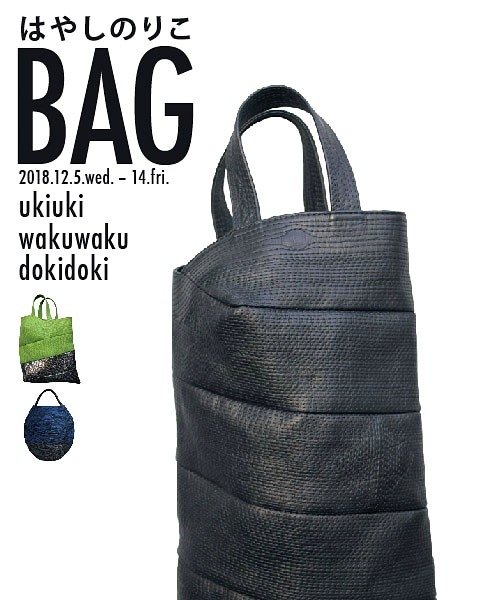

はやしのりこ展に行った

鞄の作家のはやしのりこさんの展示会に行ってきました。

はやしさんとは、長く親しくさせていただいていて、展示会も行ける時は行きます。毎回、ちょう楽しみ!

はやし作品、毎回、新しいチャレンジがあるのです。毎回って、もう何年やってられるのだろう?もしかしたら30年くらいかな?もっとかな?とにかく、コンコンと作り出し続けているのです。年に何回もだから本当にすごい。そして、完成度が高い。作り上げ切ってる感じします。そして何より創造性にあふれています。

上の写真のきんちゃくなど、着物姿にも合いそうですね。相性バッチリだよね。着物きる人いかが〜。

私は、この丸っこいの、ふくらませた風船に水を入れたものを型にするのですって。この発想の自由さ。脱帽です。

カラフル。

このタイプも好き。

上の写真は、会場の「ノーション」さんのブログから拝借。

銀座6丁目。14日まで。地図はノーションさんのブログでチェック。おすすめ!

私もいろいろ手に持たせてもらいました♡

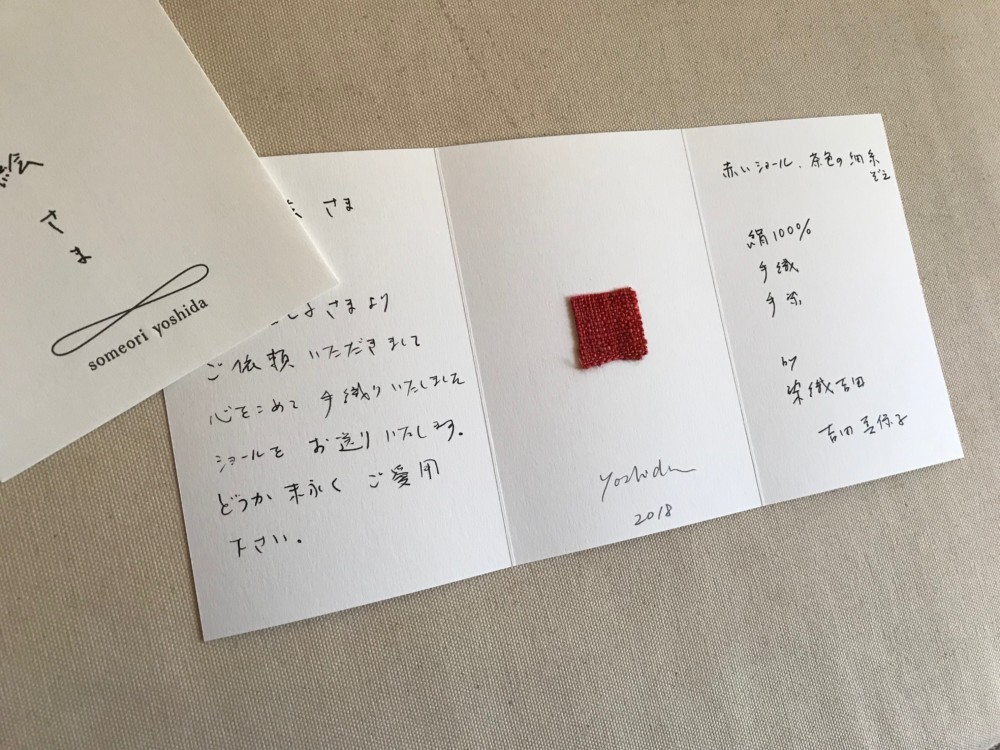

赤いショール、ご友人へ

先日のこと、「みるさま」からメールいただいた。赤いショールまだありますか、とのお問い合わせ。

なんでも、今、ふるさとに帰省されているとのこと。それで、ご友人に私のショールを贈りたいと。介護など、いろいろがんばっていらっしゃる50年来の親友の方へ、応援だと。

まあ、なんとすてきな!

(「みるさま」というのは、ONLY ONLY での愛称で、八寸帯「Spirit of Green」とコラボバッグ「My One And Only Bag」を作らせていただいた方です。そのほか、ショールもお求めいただいてます。)

みるさまが、ふるさとで、そのショールをしていたところ、ご友人が目をとめられたと。それで、このショールは、ヨシダが熊本地震後に作ったもので、売り上げの10%を熊本城復興基金に寄付したのだと紹介したら、その話にご友人、いたく共感してくださったと。

これまでシックな色ばかり着ていたご友人が、急にきれいな色を好み出したのは、色のパワーが必要だからだと考えられたみるさまは、ご友人を守るのは、ヨシダの赤いショールだと思ってくださったわけです。ブランド物や市販のカシミアのショールを贈るのは簡単だけど、ヨシダのがいいと。

じーん。ありがたい〜〜。

私としても、とてもうれしく、このご縁に意味があるように思いましたので、この分の売り上げの10%を災害支援金としてプールしておきたいと申し出ましたところ、大賛成してくださいました。

(通常は、コラボ鞄のみ、売り上げの10%を寄付金として積み立ててます。)

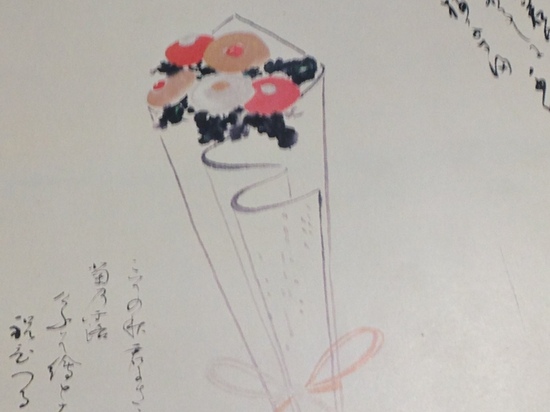

ショールは、うちからご友人さまへ直送することになったので、さっそく準備です。

もう一度ていねいにアイロンをあて、たたみ、薄紙に包んで、ビニールに入れます。

カードもご友人さまにあてに作りました。同じ布がありましたので、それを貼ってね。

ほら、発送しますよ。みるさまのお気持ちが届いて、喜んでいただけますように願いをこめて。

*大切な方へのプレゼントに、染織吉田のショールなどいかがでしょう?ていねいにお包みし、カードを添えて発送します。お気軽にお問い合わせください。

本出ますみさんをラジオで。

織りのそもそも論をします。

織りのそもそも論をします。

織りをやってみたいなって興味を持った人はみんな、まずはじめに、素材は何にするって問題にぶつかります。これ、知らず知らずの分岐点です。

素材ってのは大きく分けると四つ。絹、木綿、麻、ウール。で、みな、まずは大抵、全部に手を出します。

はい、私もやりました。25年以上も前のことだけどね。今は絹いっぺんとうだけど、ウールにも可能性を探って触りました。

そんな私達にとっての大きな人、本出ますみさん。織りをやってる人はみんな知ってるこのお方。通称、ポンタさん。出しておられる情報誌「スピナッツ」も食い入るように愛読しました。

私、20代半ばの織りを始めたごく初期のころ、大阪に住んでたんですけど、その頃、なんどか京都のポンタさんをお訪ねしました。まだまだ行き先の定まらないペーペーの私に、丁寧に応じてくださったの、よく覚えています。お店と事務所とたぶん住居を兼ねた、古い木造の建物、可愛らしく、誠実な空間でした。

その後私は、絹の道に、きゅーっと引き込まれていきましたので、ウールの道からは離れてしまったのですが、本出さんは、大きな大きなキーパーソンとして、深くきざまれました。

先週の金曜日の晩、なつかしい本出さんのお名前が、ふとラジオから流れてきました。私の愛聴しているNHKの「ラジオ深夜便」。その4時台の「明日への言葉」のコーナーで登場とのこと。

しかし朝4時のリアルタイムでは聴けませんでしたので、タイムフリーになるのを待ってました。今日、やっと聴くことができました。

とても、とてもよかったです。本出さん、すごいなあ。ウールの花がパーッと開いた感じ。牧場のシロツメグサに混じって咲いているようなかれんなお花。とてもきれい。小さいけど、存在価値抜群。試行錯誤していた、私の最後の青春の頃を思って聴き入りました。

よかったら、ぜひお聴きください。ものづくりっていいなーって思うよ。原点なのよ。全部、繋がってる。

ここから聞けます。下までスクロールして、4時台のところの「聴き逃し」をクリックしてください。おすすめです。11月26日まで聞けるようです。

*写真は手元にある「スピナッツ」の一部です。

奈良へ行ってきた

何年ぶりでしょう、奈良に行ってきました。

行った理由はいろいろで、それはメルマガの方に書いてますが、もう一つ、正倉院展を観たいというのもきっかけでした。

正倉院展、実は初めてでした。今年は、麻布系はじめ布ものもたくさん出ていると聞いたし、えいやっと行ってきました。

ものすごく混むと聞いていたのいろいろ調べ、平日の閉館2時間半前をねらって。

それで、1300年前の天平文化にひたってきました。なにげに三纈(サンケチ)出てて、おおっさすが正倉院て思いました。(夾纈(キョウケチ)・纐纈(コウケチ)・臈纈(ロウケチ))

赤い色のスカートのような衣、美しい。真っ赤なのだ。どんだけ染料使ったんだ。茜と思うのだけど。色、よく残ってるなあ。これを身につけた殿上人がいたんだし、作った人がいたんだなあ。1300年前だよ。本当にすごい。

あと、税金として徴収された麻布も展示されてた。租庸調の調ですな。で、これが、ものすごく、立派ないい布だった。大麻か苧麻かわからなかったけど(大麻ぽく見えたが、、)糸の太さもそろって、織りも整って、大したものだ。出品一覧見ると、長さが1253cm、幅が70cmとある。これ、織るの大変よ。麻を育て、糸にして、織って、、、、各地それぞれに専門家がいたのかしら?それ相応じゃないとできないと思う。

正倉院展は素晴らしかったが、いくつか行った寺院にも感激した。

興福寺の北円堂、秋の限定公開中で初めて拝見した。入ったとたんに、どかーんとやられた。

ああ、あなた様はここにいらしたんですか、、、って感じで、超有名な菩薩様(無著・世親)の立像がいらっしゃった。それだけで空気が違う。

運慶さんと運慶門下の作品。運慶、真の大天才だ。ひれ伏します。

北円堂の八角形の建物もよかった。このお堂にこの仏様。それを拝めるありがたさ。

それから、新薬師寺もとてもよかった。ありがたすぎ。

十二神将、すごくよかった。静かなお堂もすばらしかった。それに元々こちらにいらした香薬師様の右手が展示されてた。なんと、優しく清らかな手なのだろう!

この仏様、これまで3回盗まれて、2回は戻ってきたが、3回目は戻らず。で、この度、右手だけが出てきたそうだ。

なんとまあ。もっと警備がいるんじゃないの?今回も、切符を売ってる女の人が一人、境内を掃除していたおじさまが一人、本堂の中に一人の計3人しかお見かけしなかった。国宝、ゴロゴロあるのに。いいのかなあ。奈良の人は今も天平人でおおらかなのかなあ。心配。

久しぶりの奈良でしたが、変わってないなあという感じでうれしかったです。観光地化してないのが好きだけど(有数の観光地のはずだが)、日本全国インバウンドに心血注いでいる中、めずらしいんちゃう?秋の行楽シーズン真っ只中だったから覚悟してたけど、博物館以外は空いてるくらい。ま、うまく切り抜けられるよう計画したけどね。

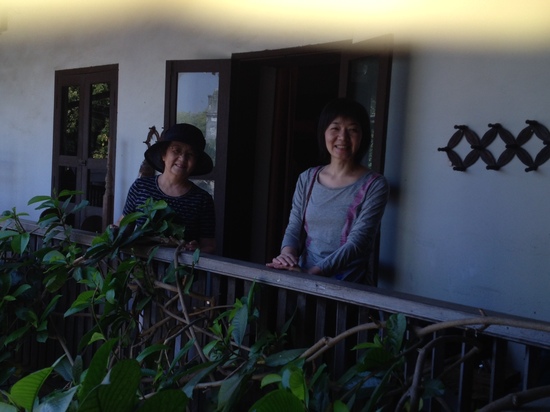

写真は上から、新薬師寺の本堂。新薬師寺の屋根。志賀直哉旧居、写っているのは叔母、私もガラスに映ってる。帰りの新幹線の窓から。

メルマガには、パーソナルなことも書いてます。よかったら登録してね。→☆

本郷孝文先生の工房へ

信州松本、あこがれの本郷孝文先生のお仕事場へ、おじゃましてまいりましたー!

なんとまあ、ありがたいことなんでしょう。訪問のお願いに、「どうぞお出かけください」とのお言葉。こんな光栄、あってもいいものかしらと思いながら、よろこびいさんで、駆けつけてまいりました。

本郷先生のお作品は、ずっと以前から拝見してましたが、ご本人にお会いするのは初めてのこと。ドキドキでしたが、自然で丁寧で、お優しい方でした。

お仕事ぶりと同じです。

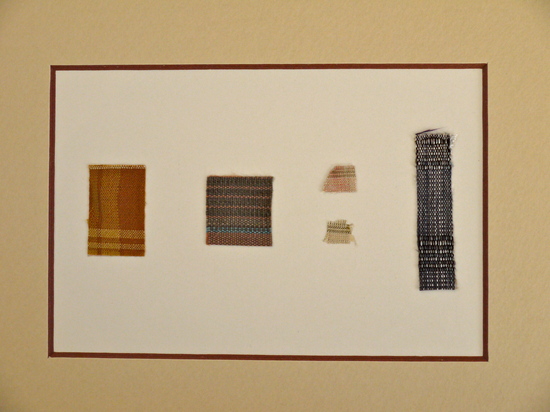

工夫と経験が詰まったすばらしい仕事場もつぶさに見せくださいましたし、膨大な量の織り作品の端きれも見せてくださいました。天然染色、手織りの仕事にとって、最高で自然でまっすぐな環境を整えられ、長い年月、日々仕事の積み重ねをやってらっしゃるように思いました。

私が持っていった帯や着物も丁寧に観てくださり、糸の使い方のことなどで、大きな気づきを与えてくださいました。自分でやってるだけでは見えなかったものが、こうやって、いくつも越えて先の先の先を行っている方に助言いただけると、一気にパッと目が見開くように思います。

ま、だからと言って、それができるかどうかは、また別の話。やるしかありませんが。

「こうやったほうが楽しいね」って、ものすごい面倒な作業を軽く言われるのが印象的。大変さは関係ないのだよね。いいものできたら、楽しいです。はい。先生、おっしゃる通り。ひゃー。やるしかありません。楽しくやって、将来を切りひらくのですね。はい。やります。

お弟子さんのサランさん。本郷織物の素晴らしさを受け継いで行かれることでしょう。

松本、本当にいいところでした。上の写真は松本城の天守閣から。

お蕎麦屋さんの窓。

コーヒーは、「まるも」で。

*ひとつ、ちょー自慢!宝物をいただいてしまったのです!

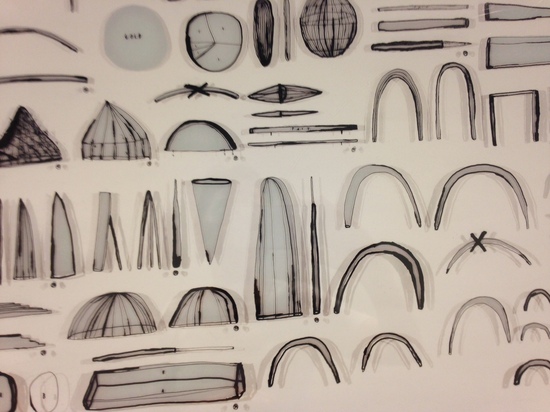

こちらのブログに載っている「手織物の織物組織図ノート」!本物!!

私は以前からこちらのページの愛読者でした。初めはどなたのブログか知らず、「これは只者じゃないな」と。で、読み込むうちに、あ、本郷先生だと気づきました。ずーっと遡って全て読みました。どのページも本当にすばしいです。ため息つきながら何度も再読しています。

*本郷先生の「手織物の織物組織図ノート」は、我が家にお越しになる織物関係者の方々にお見せします(だって自慢だもん!)が、貸してはあげません。コピーもダメです(製本が傷むから)。書き写してってくださーい。

芋、寿、パッションフルーツ、サンペレグリノ

うふふー。今日は特別な晩なのです。この1ヶ月ほど、ずーっとこの日を待ちわびていました。

実は!

一ヶ月ほど前に、お友達が、焼酎を2本、送ってくれたのです。「芋」っていうのと「寿」っていうの。どちらも知らなかった銘柄です。とても丁寧に作られてて、扱っている酒屋さんも少なく、入手が難しいとのこと。ふぁー!

おすすめの飲み方は、パッションフルーツと合わせて、サンペレグリノ(炭酸水)で割る。ひょー。

それで私は、まずは地元スーパーを片っ端からまわりパッションフルーツを探し、撃沈しまくり、それではと、町田(我が家から一番近いでかい街)の小田急百貨店のデパ地下まで出かけ、高級果物売り場に行ったのですが、なかったのです。季節柄取り寄せもできないと。その後、お江戸ど真ん中、日本橋にも行ったのだけど、なかった。

がーん。

がっくし。これじゃ、日本中どこにもないよ。半年、待つ?

くだんのお友達に伝えると、じゃあ、送ってやると。

え!

高級果物屋さんでも取り寄せられなかったものが、入手できるの!

それでわくわくと待っていたら、本日、送られてきたのです。たった一個の、屋久島産のパッションフルーツ。かわいい。よく来た。ようこそ我が家へ。

その上、サンペレグリノも送ってくれた。これも、近場のスーパーになかったのだ。町田まで行けば、さすがにあると思うけど。

で、満を持して、いも焼酎「芋」のパッションフルーツ、サンペレグリノ割をいただけるわけ。

パッションフルーツを二つに割ると、ちょうどよく熟れてる。食べごろじゃん!中身をグラスに出して、焼酎注いで、氷を入れて、サンペレグリノを注いで、かき混ぜる。

うん。おいしい。ほろ苦くて、かすかに甘い。パッションフルーツの独特のさわやかないい香りと、いも焼酎「芋」の、なんというか、檜風呂に入った時のような高揚感のあるいい香り(檜の香りというわけではないんだけど、高揚感が似てる)がミックスして、別次元に連れて行ってくれる。

炭酸水も、今まで、ウィルキンソンで十分とか思っていたけど、サンペレグリノ、すごいなあ。なにが違うのかわかってないけど、上手に取り持ってくれる感じで、すごくおいしいです。

それで、おいしすぎてまわるのが早い。きゅーっと効きます。早くも軽く酔っ払い。

この充足感、満ち足りた感じ。安心して委ねられる感じ。そこんところ、行ってみたい。

伝統工芸展へ行った

日本伝統工芸展を拝見しに、日本橋三越へ。

私、実は公募展ってちょっと苦手意識があるのですが、日本最高峰だし見ておこうって出かけたら(そのわりには結構見ていますが)、大変に面白かったです!「ザ・技」って感じしました。それぞれの出品者がそれぞれの技を出し切っている感じが、清々しかったです。

私は、染織しかしっかりは見ていないのだけど、ほかの分野もしっかり見たら、疲れ切りますね、あれは。染織だけでも力作ばかりで、胸いっぱいになりました。

今日は、土屋順紀先生による作品解説もあったためもあるでしょうが、雨でしたが、大賑わいでした。

土屋先生、展示作品についての解説をされていくのだけど、時々、ご自身が織っている時のことなど、挟まれるのが、ああいいなって思った。時折おとずれる感動とか喜びについてなど。すてきな先生です。

あと、北村武資先生の経錦(たてにしき)の作品、ものすごくよかった。完璧でこの世のものとも思われないくらい。この一点だけ染織コーナーでなく特別な場所に飾ってあるので、見に行かれる方、お見逃しなく!

日本伝統工芸展は、10月1日まで、日本橋三越本店にて。その後、全国を巡回するようです。

単衣で遊ぶ会

今日は、着物でお出かけ。「単衣で遊ぶ会」と銘打たれたパーティーです。

うわー、予報どおりのお天気だー。雨ゴートの出番ですよ。目指すは南青山です。

着物のパーティーに、なぜか来賓の方々はインドから。うふふ。サリーもめちゃくちゃ似合ってらっしゃったわ。

閉じこもりがちの日々ですが、こうやって外に出るといいですね。人と出会えてありがたい1日でした。

主催は、きものおたすけくらぶさんと、ワンズベストさん。楽しい時間をありがとうございました。

おたすけくらぶの富田社長です。役者でいらっしゃいます。

福畑ワークショップ

今日は、午前中からお出かけしました。

素敵なお友達の福永麻子さんが、何やら面白そうなことを始めてて、そのワークショップだというのです。麻子さんは、近頃、地元世田谷区で区民農園にハマってて、それがにょきにょき発展してるみたい、、、、というのは、彼女のSNSで知ってたのだけど、、、、

二子玉川の蔦屋家電で開催とのこと(広報はこちら→☆)(福永さんのSNS、私のフリンジ日記はこちら→☆)。ふむふむ。読んだだけではよくわからんけど、麻子さんの周りには、いつも素敵な人が集まるのだよな、出かけてみよう。

で、すごーく面白かったです。

ようは、農業初心者の麻子さんが、近くのレストランのシェフが地元の有機野菜を使って料理しているのを知り、それがめちゃくちゃ美味しくて、シェフの方が野菜を調達している農家さんとも懇意になり、農業の深さと面白さに目覚め、その素晴らしさをみんなにシェアしましょうという企画でした。

シェフの方も農家さんも、お話は得意でないということでしたが、話し出したら、深くて豊かで、面白かったのだわー。

世田谷区という大都会においての、区民農園、地元野菜のレストラン、地元の農家さん、それは珍しいけど、正直、別のところにもあると思います。それに、一つ一つにあまり光が当たってないように思います。

それが、今回こんなに面白かったのは、麻子さんのコーディネート力と引き出す力、大きいなあと。地元でコツコツ、自分がすべき仕事を、もっとよくしようと淡々と日々精進されている方々のカッコよさ、なかなか注目されませんものね。

ガスパチョを試食させていただいたのですが、あまりに美味しくて目が覚めた!

これぞプロの仕事と思いました。素材の良さを最大限に引き出して、最適の技術で手を加え、しかし余計なことはせず、、仕上げの完璧さ、、、。これらは、料理に限らずモノづくりを仕事にしている者でしたら、日々向き合っていることですが、、、はい、難しいです。それが完璧。さすがだなあ〜。

うーむ、ここのお店行きたいな。シェフの方、仕事をノリに乗って楽しんでるって感じでした。ここです→☆(二子玉バルIBERO)

私は今、お土産に持たせてくれた「夏をとじこめたトマトケチャップ」を、オムレツを作って、よく冷やしたお手軽白ワインに合わせて、うーむとうなっていただいてます。形のくずれたオムレツが引き立つわーー。ワインも上等にしてくれる。この何げなく完璧ってのが、いいよね。目指すところよね。

上の写真、いただきましたよ。右が福畑の福永麻子さん。左がIBEROのシェフ 坪井 健一郎さん。楽しむ私。

断捨離、続行中

先日配信したメルマガには書いたのですが、今、私、断捨離にはまっています。

一応の区切りがついたのでメルマガに書いたはずだったのですが、実はしつこく続けてて、今もやってます。染織の道具も、プライベートのいろいろも、よく見極めて、捨てるべきは捨ててます。

で、思ったこと。

断捨離すると、語りたくなる!笑

なのですよ〜。

いかに不要なものに囲まれていたか、それをどう取捨選択したか、などなど。。。

が、大抵の方は聞きたくないでしょうから、書きませんね。

聞いてやってもいいって方は、うちに遊びにきませんか?以前にお越し下さった方がいいです。で、前と比べて、ここがこうなったと熱弁をふるいたいです。あはー、うざいですね。

昨日今日と、キッチン周りを徹底的に掃除してますが、びっくりするのは、唐辛子のタネが至る所で、発見されるってことです。調味料置き場はもちろん、冷蔵庫のたまご置き場の下とか、扉のパッキンに挟まってたりとか。

野菜室の隅に、ピーマンのタネが干からびてるのもお約束。あと、魚のウロコ。ウロコがある魚を料理したのなんて、いつでしょう?それがひょいと発見される。。。

ちょいと遺跡発掘者の気持ちを味わっております。

「カメラを止めるな!」

映画見てきました。「カメラを止めるな!」。で、先ほど暑い中帰ってきて、ひとっ風呂浴びて、心地よい疲労感です。

見に行った理由は、ツイッターやノートでフォローしている方々が、口々に大絶賛&心からのおすすめしていていたから。これは見たいなと。よし!映画の日ねらいだ!

で、みなさん、「ネタバレ注意」「できるだけ事前情報を仕入れるな」と書いてて、そっか、ではそうしましょうと、無垢の状態で行きました。

で、泣いたり笑ったり、忙しかった。声を出して笑った。「ポン!」

なんか、すごくリアルに感じてしまって、登場する映画監督が、本当にこの映画の監督みたいな錯覚。登場していた監督さんは役者さんなんだよね〜。不思議だわー。

私も大絶賛&心からのおすすめです。特に物作りしている中年以降(笑)の方!事前情報はないほうがいいけど、ただ一つだけ言うと、前半は全て伏線ですよ。よーく観ておきましょう!楽しんできてください!!

*川崎のチネチッタで見てきました。映画の日とはいえ、満席。多分全ての回がソールドアウトと思う。すごい〜。写真は、映画終わって川崎駅に向かう途中。川崎、初めて行ったけど、庶民的ないい街でした〜。

7月26日、今日のよきこと

今日は、本当によい日でした。

まず、昨晩の久しぶりの夕立のおかげで、大地が落ち着き、よく眠れ、よい目覚めだったこと。

朝の涼しさのまま、今日は一日中、快適だった。神の恩恵のようだった。最高気温が30度って、なんて涼しいんでしょう!(西日本は今日も暑かったとのこと。本当にお見舞い申し上げます。特に、被災地は大変でしょう。お身体、くれぐれも。)

お昼はお客さまとのミーティングだったのだけど、それが、とっても建設的で、深い話もでき、これから織るお着物のご希望も飲み込め、全体像が見えてきて、本当にありがたかったこと。(このお話は、後日ONLY ONLY ストーリーとして書きますね。)

日本橋三越の特別食堂で、超絶おいしいうなぎをご馳走になってしまった!京都の銘菓もお土産に!なんか、怖いくらいの贅沢。

午後は、せっかく東京の東の方へ来たので、足を伸ばし、上野へ。東京国立博物館でやってる「縄文展」、観たかったんだ。

縄文、いい!なんかね、すごく自由。土偶も、土器も。為政者に命令されて作ったのじゃなくのびのびしてる。喜びに満ちてる造形なのだよ。神とか村おさとか、そういうものに捧げるためでもあっただろうけど、自由なのだよなあ。夢中になって作ってて、やり切ってて、カッコいいです。

あとやっぱ、「縄文ポシェット」を観たかったのだけど、これも存在感ありましたよー(このページの上から3番目の写真)。

この頃はまだ、織りはないのだ。編みはあったのねえ。木の繊維を編んでいるのだけど、その構造は綾織そのものでした。タテもヨコも、二本浮いて、織り込んで、また二本浮くの繰り返し。なんで、平織りの構造じゃなかったのかなあ。平織りの方が、単純だし、丈夫なんだけどなあ。綾織のいい点は、柔らかいことなんだけど、縄文人、くるみ採集の鞄に、柔軟性を求めたのかな?

*「縄文 – 一万年の美の鼓動」展は、9月2日まで、東京国立博物館にて。

*写真は、東博、本館の入ってすぐの階段あがったとこ。

地震、清正公

大阪で大きな地震がおきて、なんだか落ち着かない。亡くなられた方のご冥福を祈るばかり。

震源地の近くは特に、まだまだ大変と思います。これから本震がきたりどうかしませんように。大雨が降ったりして、これ以上の被害が広がりませんように。

今回の地震、「慶長伏見の地震」と断層帯が同じって聞いてふっと思い出した。

熊本地震の後、「清正公の陣羽織」という個展をさせていただくことになり、加藤清正公について、ずいぶん調べたのだけど、そういえば「慶長伏見の地震」というワードが出て来たよ。

この時、伏見城にいて震災にあった豊臣秀吉の元に、いの一番に駆けつけ活躍したのが、清正だったのだそう。さすが、清正公。せいしょこさんは、築城や治水に抜群の腕を持ってる方なのだ。

熊本地震後の個展「清正公の陣羽織」展でやりたかったことは、我々みんながそれぞれ「Petit せいしょこ」さんになって、力を出し合い復旧して行きましょうってことでした。

今回も、大阪に向けて、清正公が駆けつけてくれてることと思います。全国から、ぞくぞくと、道やガスやエレベーターを直しに。近いうちには、心が明るくなることを携えて。

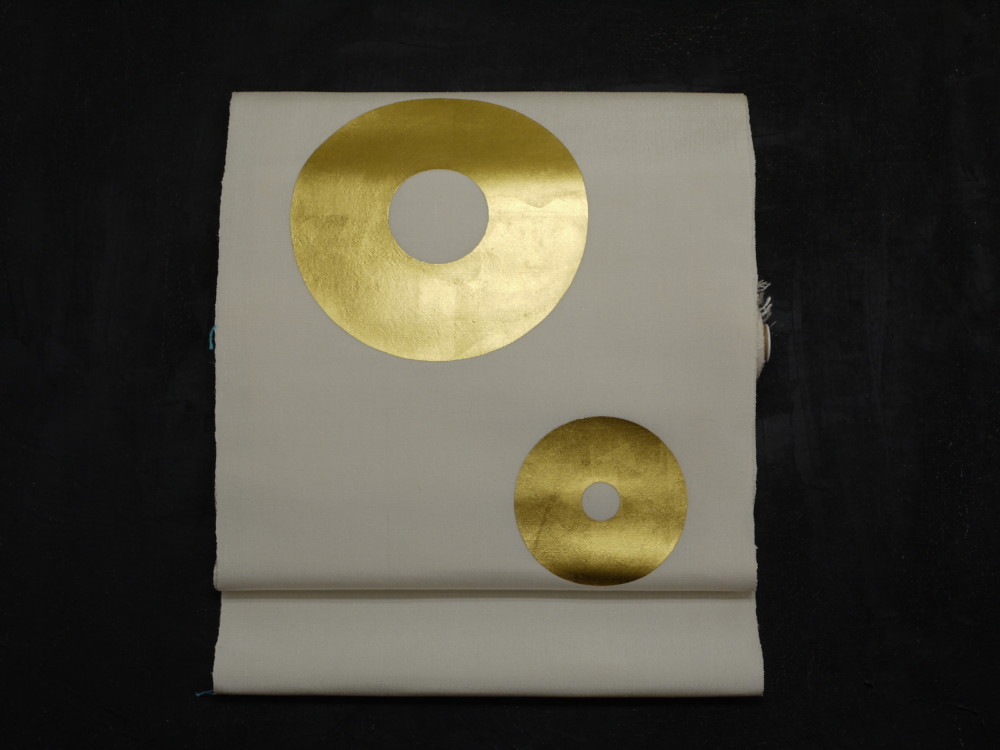

*写真は拙作「九寸帯 清正ゴールド」。蛇の目紋は、加藤家のご紋です。

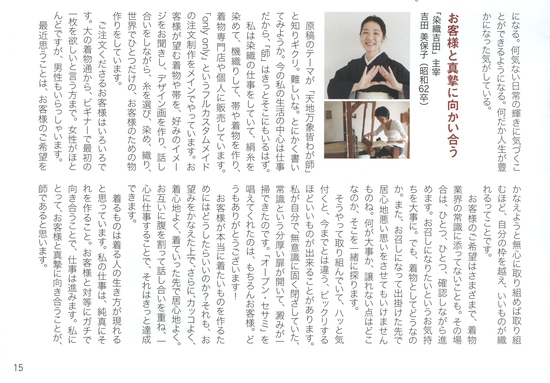

M’s HEART のまり子さんです

こちら、まり子さんです。鹿児島の着物好きな方々に大変頼りにされていて、着付け教室も主宰されてます。

締めて下さっている帯、私が織ったものなんですよ。お似合い。うれしいなあ。

先日、写真を送って下さったので、こちらでもお披露目させていただきますね。

うわー、さすが鹿児島!目の前は錦江湾ですね。雄大な桜島。地元鹿児島をこよなく愛するまり子さんです。

くるっとこちらを向いていただくとこんな感じ。エネルギーが湧いてくる帯です。

まり子さん、写真に添えて、こんなメッセージくださいました。

「今日は、午前中着付け教室でした。あなたの帯を締めて、生徒さんへもあなたの話をしたり、ブログをオススメしたりしてました。

この帯、いろんな場面でいろんなお着物に合わせています。紬や風通織の無地などにも。粋な着物もこの帯なら優しく温かな雰囲気に。軽めのお茶会なら気軽な感じではんなりと。本当に作り手の気持ちが、いい感じで表現されてて癒されます。」

ありがとうございます!

今回、まり子さんが、きよさま とのご縁を繋いでくださいました。とてもありがたいことです。まり子さんがいなかったら出会えなかった方と出会えました。

ONLY ONLYの制作 も、きよさま が信頼を寄せているまり子さんが間を取り持って下さったので、スムーズでした。めでたし、めでたし。

今回のように、ONLY ONLY 興味ある方で、懇意の着物屋さんやギャラリーさんがいらっしゃる場合は、その方を通して下さって、もちろんウェルカムです。私としても輪が広がって、うれしいです。

また着物屋さんの立場の方が、うちのお客様でヨシダのが合いそうな方がいらっしゃるわって場合も、ぜひぜひ繋いでくださいませ。

どうかなんでもお気軽にお問い合わせくださいね。

お出かけ

昨日は夕方からお出かけ。半蔵門線にひたすら乗って、三越前へ。目指すは、日本伝統工芸染織展。さすがレベル高くてピシッとしていて面白かったです。

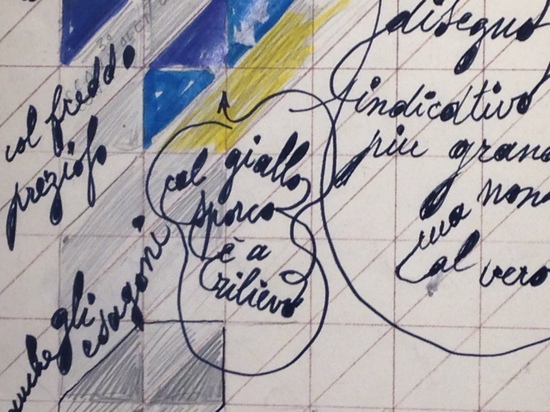

岩井香楠子さんの染めの下図の展示もあって、ほおーと見入りました。作家の頭の中、見た感じ。微に入り細にわたり計画されてるなあ。ドキドキした。

あと、展示の中で一番心に残ったのは染めの人間国宝の森口邦彦さん。さすが、大胆で美しくて、よかったなあ。美と技術がピタッとあってる感じしました。(日本伝統工芸染織展は5月14日までの開催です)

で、三越新館から駆け下りながら、時計をチラ見。まずい、6時20分だ。半蔵門線に戻って、大手町で乗り換えて、乃木坂へ。はい、目指すは国立新美術館。国展に駆け込みます。金曜は夜間オープンの日です。

国展の会場は天井が高くてせいせいするね。染織しか見てないのだけど、染織も着物や帯に限らないのが自由でいいな。毎年出してる作家さんたちを見るのも楽しみです。ああ、この人、がんばってるなあ、よし私もって、勝手に元気をもらってます。初入選にも親しい人が!おめでとう!(国展も5月14日までの開催です。)

その後、同じく国立新美術館でやってる「こいのぼりなう!」を拝見。めちゃくちゃ面白かったです。須藤玲子さんのデザインされた数々の布がこいのぼりになって、大きな空間をダイナミックに泳いでいる。見るひとは床に置かれたソファーに体を沈めて、仰ぎ見る。これが気持ちよかった。

とても情熱的な布だった。その情熱が泳ぎまわるのだから圧巻でした。こちらのテキスタイルは、機械織りで作っているけど、手仕事って言っていいと思う。個人作家の手仕事ではなくて、もうちょっとだけマスプロダクツなのだけど。

こういうの見ると、個人作家がやらなきゃいけないもの、見えてくる。情熱で負けてない?

(こいのぼりなう!は、5月28日まで。写真は全てこの会場で撮りました。)

染織吉田、15周年です!

どうもありがとうございます。本日、5月1日は、染織吉田の独立記念日です。

なんと、今日で15年です。15年間、たくさんの方に助けていただきながら、織りを仕事として来れましたこと、本当にありがたいことだ思っています。いまだに、自分がこれで生きていることに、びっくりしてしまいます。もうダメだ、もう無理だとひやひやしながらも、人に恵まれたという、ただ一つのことだけで、なぜだか生きて来れました。景気や世相もなんのその。本当に「人」のおかげです。心から、御礼申し上げます。

独立15年ということは、織りを始めてからは、25年です。あっという間の四半世紀でした。織りの技術や知識は、少しは上達したかもしれません。しかし、一番大事なものは、そこ以外にあると思っています。これからも、そこのところを、しっかり見極めて、深く、美しく、豊かで、愛しいものを求めて、コツコツ織り続けます。どうか今後とも、よろしくお願いいたします。

今日の染織吉田は、普通の営業日でしたが、絵羽のONLY ONLY のご相談にお越しくださったお方と、いろいろお話ができた、とても良い日でした。

お着物が大好きな方でした。その上、ご実家筋が呉服屋さんで、お母様のお着物もたくさん受け継ぎ、人間国宝級の有名作家さんのものなどたくさんお持ちで、着付けの先生もされているという大の着物通のお方でした。

そんな着物のことを知り尽くしていらっしゃる方に、ONLY ONLY でご注文いただけ、ちょっとだけ、自分が誇らしかったです。(おっと、うぬぼれてはいけませんね)

お話を伺っていて、とても心に残ること、おっしゃってくださいました。

「ずっと着物を着てきて、この頃思うのは、平凡なものも案外いいなってことなのよ。」

うわあ、なんといいお言葉なのでしょう!ここに、着物の真髄があると思います。どうしても目立つものや、「私!私!」ってもの、作りがちですものね。平凡で、着やすく、コーディネートを楽しめる、ありそうで無いもの、一生懸命に作ろうと思いました。

*写真は我が仕事場のベランダから。雨上がりの朝。最近。

幡野広志展へ行った

幡野広志さんの写真展を拝見しに出かけました。これは行かなきゃって思ってて。行けてよかった。

幡野さんのことは、どなたかがリツイートしたツイッターで知り、すぐフォローして、ブログやノートもほとんどすべて読んで、最近では、ツイッターの「質問箱」に幡野さんが端的に答えるツイートをガン見してました。

思うことはいろいろありました。生と死。病い。余命。ビーガン。宗教。障害を持っている人とそのきょうだいについてなど。

どれもこれも、すぐそばにありながら、普段、蓋をしていたことばかり。蓋をしていたのがあふれてきたので、リアルをみようと写真展に出かけました。

その人が撮った写真は、深くて、ストレートで、誠実で、美しかったです。

お年でいうと、私より一回り以上も若い方だから、「青年」のように思ってしまうのだけど、その青年の濃い生き様を見たなと思いました。

今回の写真展は、狩猟の現場で撮ったもので、銃や弾丸なども展示されてました。着るものや手袋など、写メしてきました。脱皮したあとのようでした。

伊勢丹でのよきこと

伊勢丹での1週間は、悲喜こもごも、いろんなことがありました。素敵なこともいっぱい。ふたつ、ご紹介しますね。

初日のこと。お昼頃だったと思います。まだ始まったばかりで、緊張気味。お客様とお話ししていたら、ふと感じる視線。「?」と振り返ると、なんと、高校の同級生の「あこちゃん!」。一挙に緊張がほどける不思議。幸せ度が上がって元気が出てくる不思議。お仕事場が近いこともあり、会期中、5回くらい会いました(笑)。おかげで楽しい日々でした。

あこちゃんのブログにご紹介いただきました♪→☆

そして、このページの写真は、あこちゃんからいただいたお花です。黄色なのは、我らがスクールカラーだから。一輪のピンクが可愛いね。

「じつはさー、昨日で半世紀だったんだー。でもボロボロに疲れて帰って料理したくなくて、焼そばとビールだったんだー」なんて、同級生だからこぼせる軽口をつい口にしたら、数時間後に届けてくれた。本当に驚いた。優しいなあ。

その晩は、お花を飾って、いただいた獺祭純米大吟醸のスパークリングを開けて、同じくいただいた阿蘇高菜の新漬けきざんて、一日遅れの、じんわりうれしい宴でした。人生、なかなか悪くないぜよ、って思ったよ。

そして、もう一つの素敵なこと。これは、最終日の遅い時間。そろそろ終わりかって頃。お若い方が、ずっと私の作品を見ている。目が合う。ん?

– ヨシダさんですよね。私、ずっと前におじゃまして、話しを聞いていただいた〇〇です。

– あ!ああー、覚えてますよ!

– 藍染の工房に就職したので、ご報告に来ました。ずっと、ヨシダさんにお礼を言いたくて。

うわあ、感激。こんなの初めてだ。ぐっと大人っぽくなった表情。仕事を楽しんでいらっしゃる様子。がっぷり取り組んで、いろんなこと、受け止めてらっしゃる感じ。

その上、この時売っていた、レターカードを買ってくださった。2千円なり。これも本当に感激した。売ってるものの中では一番お安いものだけど、私の売っているものは、生活必需品では全くなく、なくても困らないものばかり。それなのに。就職したって言っても、まだ2年目くらい?一人暮らしを始めたそうだし、そんなに余裕ないよね。それなのになあ。

モノを作って売ってる人間にとっては、「買っていただく」ってものすごく大きいことなのです。何よりも、絶対的に大きいです。金額の大きさじゃなくて、「買っていただく」そのもの。生きることに直結なのだし。

若い方に相談されること、たまにあります。私は、決してこの道にくることをおすすめしません。あまりにも大変だから。もう来ちゃってる人には、どう生き残るかってこと話すけど。マイナス向きだからこそ、真摯に話しているつもり。

でも、大抵の場合、それきりとか、メールだと返信もくれないとか。がっかりすること多いけど、こうやって成長なさった姿を見ることできて、すごくうれしかったです。

お互い、美しいもの、豊かなもの、作り出し続けましょうね。

伊勢丹展、ありがとうございました。

新宿伊勢丹展、無事、終了いたしました。

いらしてくださったみなさま、ネットで応援してくださったみなさま、伊勢丹の呉服売り場の頼りになるスタッフのみなさま、一緒に出品した、久保紀波さん、峯史仁さんご夫妻、松永恵梨子さん、大城令子さん、富沢麻子さん、本当にどうもありがとうございました。

おかげでさまで、なかなか面白い1週間でした。1週間、新宿に通って、伊勢丹にいて、たくさん、気づきやモチベーションをいただきました。どんなものを作って、どう手離して行くか、、、、。普段、仕事場に閉じこもっていたら得られないインスピレーションもいただきました。本当に感謝しています。ありがとうございました。

昨日、きものなど片付けて、先ほど、伊勢丹から宅急便が届き片付けて、やれやれしております。展示会は、始める前と、終わってからも、一踏ん張りが必要なのよね。

さ、片付きましたよ。次に行きましょう!

織り作家のためのスキルアップ講座に参加

和裁士の平山留美さんによる、「織り作家のためのスキルアップ講座」に参加してきました。伊勢丹展直前で切羽詰まってますが、これは外せません。てか、これを受けねば、次に進めないって思いで、受講してきました。思っていた通り、稀有な、素晴らしい講座でした。

受講生5名でした。みんな本気。すごいね、マジで織りをやってる人が、こんなにいるのね。って思ったら、なんと、遠くは鹿児島から、八丈島から、みなさん、乗り物を乗り継いで、参加されているのでした。

マジの方々の中にいると気持ちいいです。なあなあな中からは何も生まれませんものね。

平山さんも、がっぷり受け止めてくださり、投げた球を、パコンパコンと気持ちよく打ち返してくださいました。

さあ、この球をどう消化吸収するかだね。それは、5人の受講生それぞれだけど、きっと皆んな、それぞれに飲み込んで、栄養にして、また吐き出していくでしょう。

仲間ができたのも、とてもうれしいことです。ささ、影響しあって、もっともっと、どこまでも素敵な織物を、作り出して行きまっしょう!

お出かけ、つらつら日記

昨日は、エネルギーをいただきに、お出かけしました。

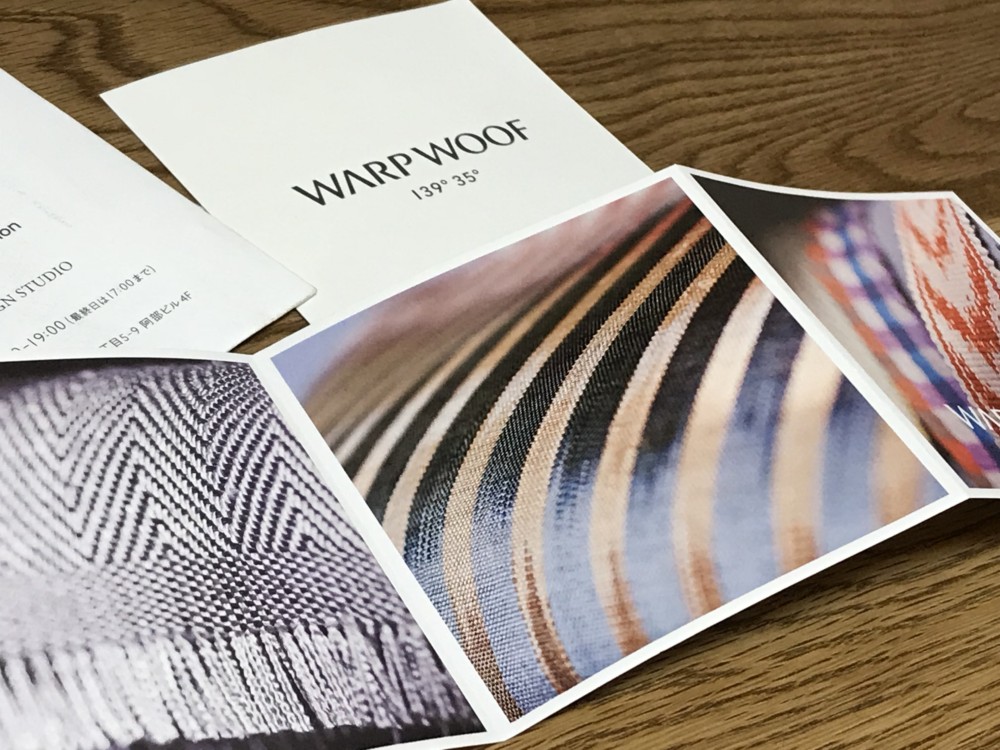

まずは銀座へ。小島秀子さんの新しいこころみ、「WARPWOOF」を拝見しに、ワクワクと。

会場には、小島さんの、すごく精神の行き渡った、それでいて、なんかホッとする可愛らしさを持った布が、きものの世界から飛び出して、日常に使えるものに展開され、生き生きと存在してました!小島さんの生み出す美しさが、新しい息吹と混じり合って、新しいジャーニーをはじめています。

会場を辞して、せっかく銀座にきたので、ちょろっとGINZA SIXによりました。ここは日本か?、って来るたびに思います。私はどうも落ち着きません。

ふらふらと銀ブラ。松屋銀座に寄ったら、ザ・日本のデパートって感じがしてしまった。そのドメスティックさに逆にビックリ。銀座、GINZA SIXができて、流れが変わったね。やっぱ、何かできるってすごいことなのね。

で、地下鉄移動。銀座線を赤坂見附で乗り変えて、新宿三丁目へ。新宿三丁目と言えば、伊勢丹です。ちょっと7階に用がありまして、この話は後日また。詳しく書かせていただきますね。

用事を終えて、む?今日は水曜日?映画が安いかな?気になっていた、「ドリス・ヴァン・ノッテン」、まだやってるかな?早速調べて、あ、武蔵野館でやってる!1000円だ!予約して、時間まで「ベルグ」でビール。新宿とちょっと休憩と言えばベルグです。

「ドリス・ヴァン・ノッテン」、20:45からの最終回を見ました。

ドリス・ヴァン・ノッテンのファッションショーにフォーカスしたドキュメンタリーフィルムだったのだけど、私、ドリスってどんな人か全く知らなかったのだけど、すごく、端正なナイスミドルと言った風で、ちょっと拍子抜けしたくらい。見かけは全くエキセントリックでもなく、アーティスティック気取りもない。

が、自宅で撮影の段で、ああ、こりゃあエキセントリックはなはだしいって思ったよ。建築もインテリアも庭も、完璧すぎる。普通でないです。やっぱ、何事かなす人は、振り切れてますな。

モノ作りに対する真摯さはさすがです。そして、ものすごいハードワーカーです。美しさを希求する、そこまで持ってく。そうだ、そうだ。そうでなくちゃ!

photo by Yanagawa Chiaki

染織家で写真家の、柳川千秋さんが、写真を撮ってくれました。

すっごく自然で、丁寧で、撮る人の優しさが伝わります。撮られている方は、少々恥ずかしいけど、いい写真だなあって思います。

糸。

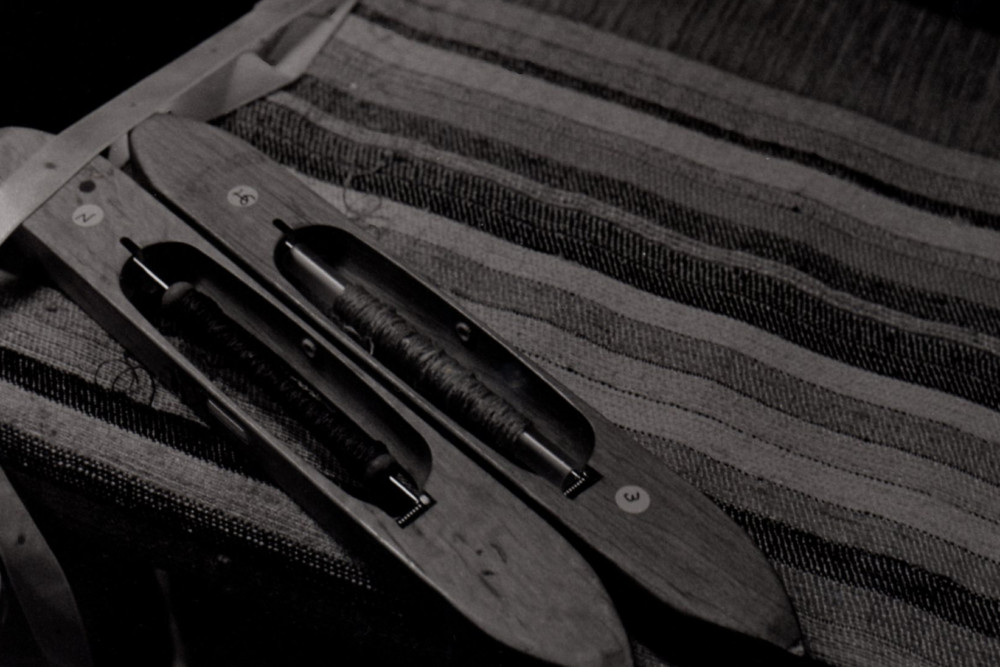

道具。

糸を巻く私。

出番を待つ糸たち。

私。もくもくと。

織ってます。

柳川千秋さん、どうもありがとうございました!

オリンピックと確定申告

たまには時事ネタ書きますね。今、世間は、オリンピックと確定申告ですね!

うちにはテレビはないのですが、それでも気になるのは、動画で見ています。フィギアスケートも見ましたよ。宇野昌磨くんは、甥にそっくりなので、特に応援してます。

オリンピックが始まると、いつも思うのは、人間は進化しているのか否かってことです。この前まで、あんな氷の上で何回転もするなんて、誰も思いもしなかったのに。毎回毎回、どんどん難易度をあげて、高度な技をこなして行く。本当にすごい。

これは人間の進化なの?

もし進化だとしたら、美しさの追求についても進化してる?うーん。

織りの世界は進化している?うーん。

それについては大変疑わしいですが、染織をやって生きて行くには進化せざるを得ないです。

今、せっせとやってる青色申告と確定申告ですが、ソフトは弥生会計の「クラウド」です。ついこの前まで、「クラウド」って一体それ何っ、理解不能っ、て言ってましたが、どうも、それが一番便利なシステムらしいってことがわかってきました。他にもやり方はいくらでもあるけど、お金もそれほどでもなく、時間も短縮できるのはこれかなと。

使いこなせてるのって問われれば、微妙な感じの私ですが、弱小自営業者は、一番便利なシステムに乗っかれるだけの、進化をしなければ、成り立たないと思った次第です。。。

このページに載せている二枚は、メルマガの方のお話の写真です。メルマガはテキストメールで配信してるので、写真はこちらで見てもらおうという戦略です。よかったら、この号から配信しますので、ご登録くださいね。

メルマガのアーカイブは、ノートに残していますが、そちらは、有料設定(100円)です。ノートが有料なのは、メルマガの記事は無防備に書くので、少々のハードルを設けさせていただくためです。よろしくお願いします。

タイムマシンに乗ったのれん

大変に、大変に、大変に恥ずかしいですが、これ、私が20年くらい前に織ったのれんです。

まだ、染織家として独立する前に注文いただいて、織ったものです。勤め人をしながら、機織りしていた頃の話。指定されたサイズも大きくて、そんなデッカいの織ったことなくて、でもうれしくて、ドキドキしながら、織ったのおぼろげに覚えてます。

のれん、なんとなんと、20年間、ずっとご愛用いただいたとのこと。

20年間、お仕事場の屋根はあるけど、半分外のようなところで使っていて、それを今度、うちの中で使いたいから、ほつれの修理はできますかとの問い合わせいただいたのです。

送ってもらって見せてもらうことにしましたが、内心ドキドキです。20年も前の自分が、今、こちらに向かっている。クロネコさんはタイムマシンか?

で、ヒヤヒヤで待っていたところ、荷物がついて、オープンして、「うううわああ。。。あわわわ、、、、」

想像以上に恥ずかしい!!!穴を掘って、ビバークしたい。勢いだけで恐ろしいほど強引に織ってる。ぎゃー!

お客様にお電話し、織物として再生することは難しい旨、お話しする。タテ糸とヨコ糸を拾って、合わせていくことは無理ですわ。

すると、電話の向こうで、がっかりして、「それでもこれは捨てたくないから、修理できないなら、額にでも入れて飾るかなあ」とおっしゃいます。

えっ!額!!

こんな大きな額はないでしょう。だったら、織物として再生させることは無理だけど、テキスタイル作品として、ほつれを縫い止めることはできますよ。それでよければ、喜んでやらせていただきます。

それで、できる限りの補修をしました。縫いながら、20年前の自分と対話します。どうしようもなく稚拙ではありますが、精一杯でぶつかって、ガチで向き合ってる感じ、20年後の私にも伝わってくる。問題は多すぎだけど、なかなかいいじゃないの!愛しさだけはピカイチというのは身内の身びいきね。(身内というか、本人だけど)

修理を終えて送り返しますと、とてもよろこんでくださいました。メールにあった「本当に力作です。」の言葉がうれしい。

*こののれんの話は、先日配信したメルマガ《 some ori 通信 》にも、速報チックに書きました。ブログはどうしても遅れ気味です。メルマガの方には写真は載せられませんがね。

メルマガ、よかったらご登録くださいね。月に2回の配信で、もちろん無料です。

*1月15日に、メルマガ申し込みいただきました、TNさま(docomo のメールアドレスの方)、確認メールが戻って来てしまいます。メルマガ、届いてませんよね?お手数、おかけいたしますが、もう一度こちらからご連絡、くださいませ。よろしくお願いします。

織物以前 タパとフェルト

リクシル のギャラリーで開催中の、「織物以前 タパとフェルト」展へ出かけました。私、こういうプリミティブ系、弱いんです。魂にくるのだよな。私の作りたい布の根っこはここにあると思っている。福本繁樹先生と岩立広子先生のレクチャーにも申し込んでましたので、ますますウキウキと出かけました。

レクチャー、とても面白かったです。以下、ノートした走り書きより。備忘のために。

—人はなぜ装うか?もともと、入れ墨、ボディペインティグに大きな意味があった。(部族間の戦いに行くときの化粧など)布はその代わりとなるものである。布は第二の皮膚。それが布の本質。

紐衣(ちゅうい。腰に巻いた紐)が衣服の原点。

布はお金であった。

タパそのものは、物質的な財産であった。

タパに描かれてる文様は、知的財産であった。それも、とても高価な。

文様は、ストーリーがある。ストーリーとセットで受け継がれる。

資本主義が入らないところで、ものすごいものが出来る。文化にすごい高い価値を置く。—

などなど、ビンビンくるレクチャーでした。

資本主義の入らないところで、ものすごいものが出来るってのは、わかる。生まれたときから、どっぷり資本主義に浸かってる私など、どうしても破れない壁があるのだ。思考的にも。もっと根源的にも。しかし、それを無いものにしないと、本当にいいものはできない。便利なもの、流行りなもの、を作りたいんじゃない。心揺さぶるものをこの世の中で作って行くのが使命だなあと思った次第。

さらにここ数日

お正月が終わってからこっち、パソコンの移行であたふたしています。まあー、大変なこと、大変なこと。

実は昨年の夏頃からずっとパソコンの調子が悪く、いつ壊れるかいつ壊れるかとドキドキしていました。突然落ちるのですよ。固まるし。心臓に悪かったです。

しかし、サイトのリニューアル中の私は、買い替えるより、なだめすかして使いつづける方を選びました。その時の自分に移行のエネルギーはないのわかってたから。

んで、辛抱して、辛抱して、やっとサイトのリニューアルが落ち着いたのが、12月31日。ホッとしたのもつかの間、私は、その足で買いに行きました。こういうのは勢いで行かないとね。大晦日の夕方遅く、町田のヨドバシ前は、福袋ねらいと思われる徹夜組が並び始めていました。

IT弱者の私は、ネットではどれを買っていいか分からず、それまで使っていたパソコンのスペックをメモしていって、「これと似た感じのください。」とお兄さんに訴え、オススメを買う。(←カモのようだが、的確な買い物したと思ってる。)ただの番号であるが、オフィスとイラストレーターとマックケアも買う。とんでもない出費である。

散財した高揚感と、大晦日のしんみり感をないまぜにして帰宅。ヨドバシの黒い袋はポンと放置したまま。開ける気全くないのが、IT弱者のIT弱者たるゆえん。

そのまま年を越し、故郷に帰省して、こっちに戻り、着物なども片付けて、さあもう逃げられません。

しかし、世間の皆さん、みんなこれやってるの?これ、できるの当たり前?リテラシーってやつ?いつの間に世の中こんなにハードル高くなったんだろう。

外付けハードディスクと、ドロップボックスの中も、ぐちゃぐちゃだった私は、いま、大変ひどい目にあってます。

*ちなみにこのブログの投稿は、初の新しいパソコンから!できたよ!できたよ!

*写真は帰省復路の窓から。曇りの日だったけど、空の上の眺めはいつも気持ちいい。

ここ数日

熊本でお正月を過ごしています。

いつも居場所がないような私ですが、居ていい場がここにあるというのは、幸せなことです。

おとといは高校の同窓会で、朝から幹事手伝いとしてはせ参じ、名札係をしました。

高校卒業30年。みんなそれぞれ、よくやってるなあ。数人としっかり話せたの、よかった。

二次会からの帰り道、長六橋の上で大きな満月を見ました。幸先いいぞ、2018。

昨日は、昼間ちょっと時間が空いたので、特に目的もなく熊本の街を歩きました。

通町筋でバスを降りて、教会の裏の小さな神社に参拝。私、この神社、前から好きなんだ。巫女さんが頭ぽんぽんしてくれた。

角にあるワインとチーズ「デコラーレ」。昔からここは本当にそそられっぱなし。なかなか買えないけど、変わらず営業しているのがうれしい。今回も外からのぞいて、指をくわえる。

藤崎宮に参拝に行こうと思い立つ。「さかむら」の前を通るもお正月休み中。

藤崎宮、久しぶり。こんないいお宮さんだったっけなあ。

並木坂をふらふら歩いてたら、「汽水社」発見。うわさの古本屋さん。ああここなのか。初めて寄りました。

なんかすごく落ち着く好みの店で、長居してしまった。4冊買って、一万円弱。いい買い物した。

夜の宴会までもうちょい時間ある。映画でも見ようか?スターウォーズかな?何十年ぶりで新市街の「電気館」に行ってみました。

大衆向け正月映画でも思ったら、なんのなんの。もろにオフシアター系。東京だったら、岩波ホールか、ポレポレ座か、イメージフォーラムでしかやってないような映画が、一ヶ所で固まってやってる。スクリーンは三つ、時間差で五作品上映。それも水曜日でレディースデイ、1,100円。東京のオフシアターは割引きないよね。すごいな、電気館。

どれも面白そうだけど、時間の関係で、「笑う故郷」を観ました。主人公の芸術家魂、すごく好きだ。

夜は小学校の集まりへ入れてもらう。同時代を過ごした近所の人たち。なんだか自然に超リラックス。

今日はうちの手伝いなど。孫疲れの母にテルミー。

明日移動して平常運転に戻ります。さあ、がんばりましょう。

明けましておめでとうございます

2018年、はじまりましたね。青空きれいな、あたたかい神奈川のお正月です。

私は故郷の熊本へ帰るため、今、電車に乗ってます。iPhoneからのブログ投稿にチャレンジ中。元旦移動の方、けっこういらっしゃいますね。キャスター付きのスーツケースを転がす人、目に付きます。私もですけどね。

うちを出る前に、ベランダの物置の上に、水とカリカリを準備してきました。このところノラ太がくるので、ニャンと言われれば、あげてました。今日は、顔は見なかったけど、数日いないので、先まわって。納豆のケースを洗って、新しい水とカリカリを入れて、物置の上を少々きれいにして置くと、なんだかお供えしているようでした。ここには居ない何かのために。

神棚も仏壇もない我が家ですが、なんだかお正月にふさわしいような気がしました。

写真は、おとといの夕方。我が家の近くから。真ん中に見える山は大山です。

今年もどうかよろしくお願いします。よい一年にいたしましょう。

今年の締め!

今年もあと数分、、、、。今日は私、一日、パソコンに向かっておりました。

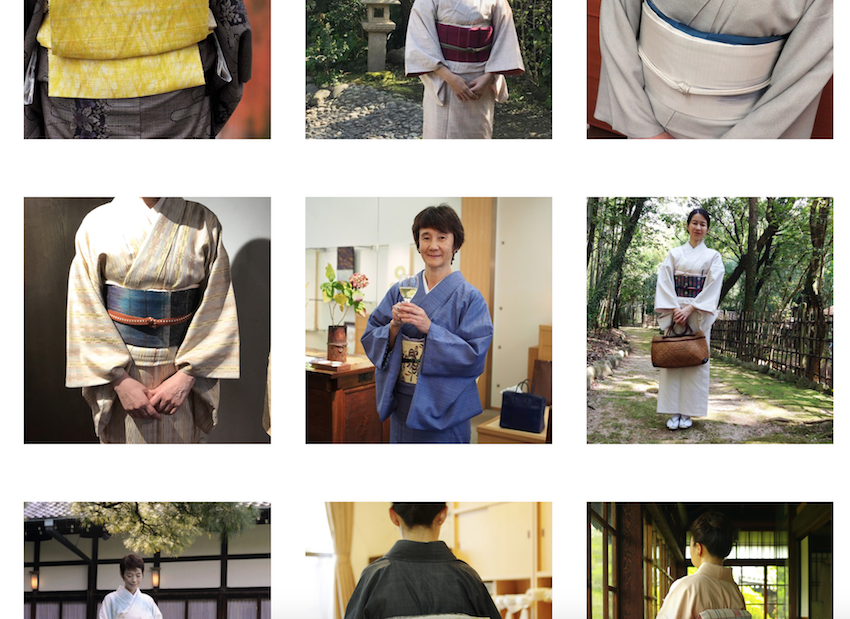

サイトに、新しいページをオープンさせましたよ。その名も「着姿ギャラリー」。今まで私が織ったものを、身にまとって、お写真におさまってくれた、とびっきりにステキな方々に、一堂に会していただきました。

今年中にアップするぞって心に決めてました。ひゃあ、ギリギリセーフ!

作品ギャラリーが「年代別ギャラリー」と「着姿ギャラリー」の二つに別れた格好です。ここが作品ギャラリーのトップページです。ここから入って、「着姿ギャラリー」に進んでね。カテゴリーが「すべて」「きもの」「帯」「ショールといろいろ」とありますので、それを選んでね。

実はまだ、写真を見つけきれてなかったり、画像が小さすぎて載せられなかったり、出来上がったわけではないのです。「ああ、あの人がいない」ってわかってるのですが、少しずつ充実させて行くということで、とりあえず公開いたします。

今年は、何と言っても、サイトをリニューアルのが大事件でしたが、これで、だいたい一段落かな。サイトも本当におかげさまでできました。担当してくださってる「アカオニのゴトーさん」とは、今年、何回、メールのやりとりをしたでしょう?1000回は超えてるね。2000回かもね。超絶うるさい私に付き合ってくれて大感謝しています。

さて、来年は、もっともっと、織る年にしようと思います。機に座らなければわからないことをわかりたい。そんな感じです。

来たる年も、どうかよろしくお願いします。

もういくつ寝ると

あと二つ寝るとお正月ですね。

お正月はきものを着るぞと、ごそごそ準備をはじめました。さあ、どれを着ましょうってチョイスはとても少ないです。数少ない中で、一応、上の写真が私の袷、ベスト組み合わせのつもりなのだけど、、、、

うーん、お正月ぽくないな。どうにかならんか?

あ、いただきものの帯締めがあるぞ。パープルピンクで、少々幅ひろ。今まで一回も使ったことない。めでたっぽいし、使って見るか。

帯揚げは、、、、合うのがなーい!

ふと、先日青森からのお客様がくださったプレゼントが入っていた紙袋が目に入った。ふむ、濃いローズ色。あら?もしや?ぴったり?

んじゃ、染めちゃおっか?

いそいそと染色鍋と、帯揚げの白生地を用意する私。えいやっ!

この紙袋をかたわらに置き、少しずつ、染料を入れ、合わせていきます。ローズ系、オペラ系、ルビン系、青味もけっこう入れましたよ。黄味もね。

これでどう?

きゃ、ちょっと可愛すぎ?もうちょっと茶味を入れた方がよかったか?染め重ねてもいいんだけど。ま、お正月だから。このくらいいいかな?

_____

染織吉田では、ただ今、きものか帯を、通販サイトからお買い上げ下さった方とONLY ONLY のご注文くださった方へ、「期間限定!帯揚げ、染めます。プレゼント!」を開催しております。お好きな色に、帯揚げを染めますよ。この機会に、ぜひ、ご利用になりませんか?

ONLY ONLY は、期間中(2018/5/1)までに、打ち合わせを始めさせていただいた方も対象です。実際にお作りするのは、ずっと後でも、この機会に相談を始められ、ONLY ONLY な帯揚げもゲットなさいませんか?

_____

また、帯揚げだけが欲しいんだけどというお問い合わせも、ちょこちょこいただいております。布染めは本業ではないためお断りしていましたが、ご要望が多いので、お受けしてみようかなと思ってきました。(それに、私、けっこう得意なのですよ、自分で言うのもなんですが。)ご希望の色味をお伝えいただいて、すり合わせして、お染めいたします。代金は、15,000円(税別)からとなります。白生地によって、違ってきます。ご興味の方、お気軽にお問い合わせください。

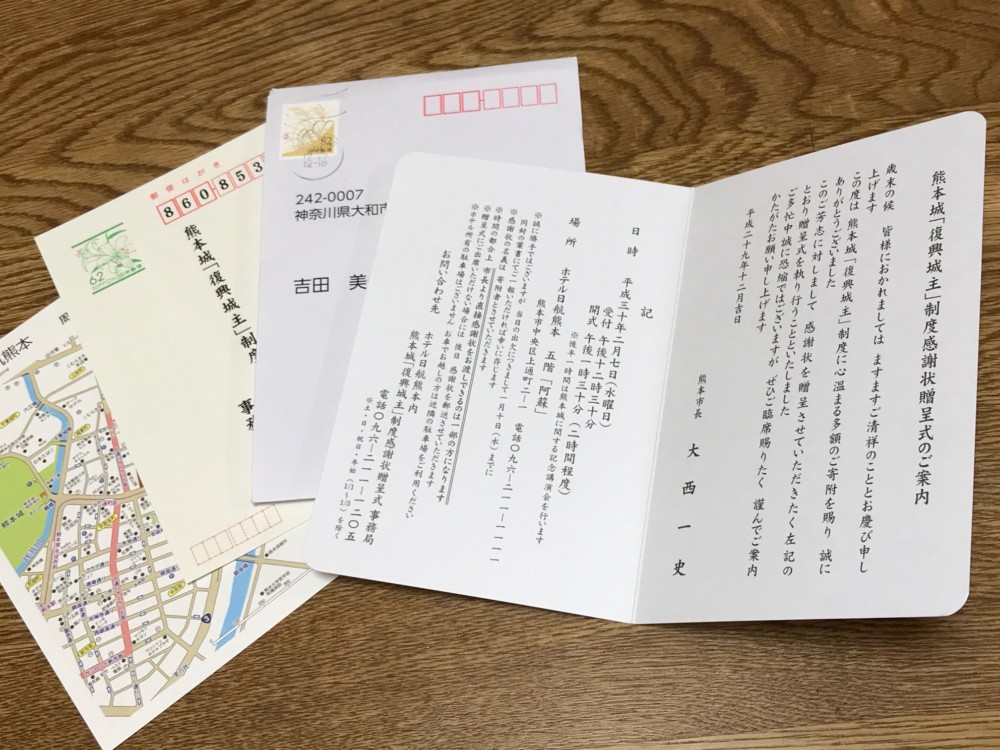

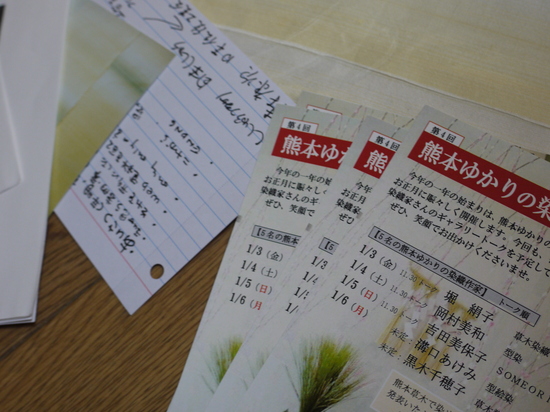

復興城主、感謝状贈呈式

本日、郵便受けに立派な封筒が入っていた。開けて見ると、、

『熊本城「復興城主」制度感謝状贈呈式のご案内』とある。

内容を見ると、市長さんが熊本城に多額の寄付をしたのを褒めてくださると。で、感謝状をくださると。日時は来年2月7日で、会場はホテル日航熊本という熊本では有数のお高い箱だ。出られない人には、後日感謝状を郵送してくださると。

なんじゃこりゃ、と思いました。

なんでこんなことにお金使うの?アホかいな。感謝状が欲しくて寄付したんじゃないよ。あれは、熊本地震の後開催した個展「清正公の陣羽織」での売り上げの10%で、お買い上げくださった皆様のお気持ちなのだ。それにすでにいただいている城主証だって立派すぎるほど立派でもったいないなあって思っていたのに。

はー、なんと、がっかり。ウーマンラッシュアワーがこの前「熊本の仮設住宅に住んでいる人、いまだに4万7千人」って言ってたじゃん。ムダ遣いしないでよ。

市長さんだって、役所の人だって、まだまだすごく忙しいでしょう。感謝状渡してる暇があったら、ちょっと休んで鋭気を養えば?

と思ったが、、、、、

ちょっと待て。

これは、もしかして、県外在住者をねらった、観光きっかけキャンペーンか?熊本城へ寄付するとは、熊本へなんらかの思いをもっている人が多いに違いない。期日は2月。観光客が閑散とする時期。観光業の方々がドーンと落ち込むのは必至。何か事前に手を打たねば。それが、この感謝状贈呈式?これを呼び水に、もともと熊本に思いを持ってる人たちに観光に来てもらおうと?

ふむ、、、そういう目で案内状をみると、呼びかけているのは市長だが、差出人は市役所でなく、熊本城総合事務所。問い合わせ先は、ホテル日航内の事務局。

ふーん。なるほど。観光客、バンバン来るといいね。街が賑わうのはなんにせよいいもんね。

私はとりあえず感謝状の郵送を断るね。それだけで、印刷代と封筒代と切手代で300円くらいは節約できん?

ゆうど20周年

ゆうど開業20周年の展示会に、行ってきました。久しぶりの目白、久しぶりのゆうどです。私は、この店に勤めるために、21年前に、2度目の上京をしたのです。それから、6年、働かせてもらいました。

20年前のオープンの日、雪が降ってたよね。福娘っていう樽酒を叩いて開けたのだったよね。

それからいろいろあったなあ。ここは私にとって、とても大きな存在です。

しんみりしつつも、ここが存在してくれてて、うれしかったです。存続するの、大変よね。お店も仕事も、、、

私が貼った壁紙もそのままだったし、私がいる頃からゆうどを縄張りにしていたトラも出てきてくれました。変わらんねえ。。。。

ゆうど20周年記念展は、今日、12月16日までです。写真は、宙吹きガラス作家の荒川尚也さんの作品、ガラスの船。すごくよかったです。

池田重子展に行った

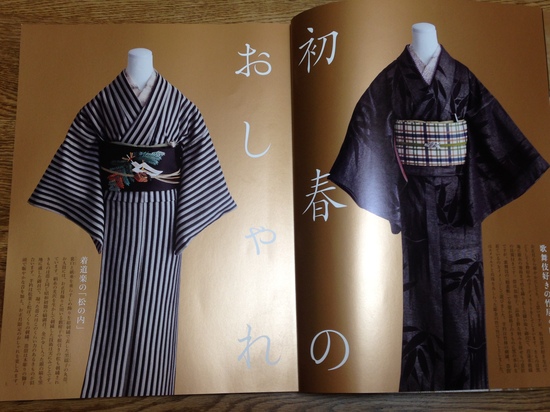

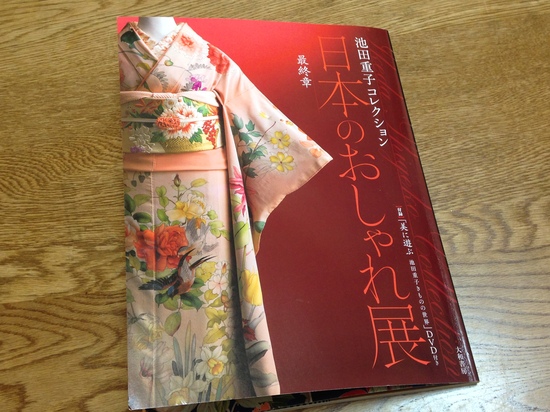

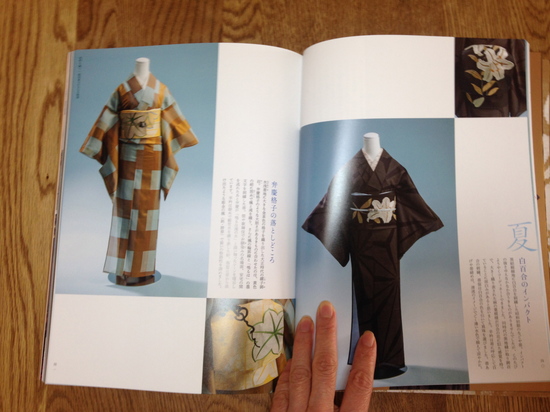

横浜のそごう美術館で開催中の「池田重子 横浜スタイル展」に行ってきました。招待券をたくさんいただいたので、メルマガで「おふくわけ」企画をして、お申し込みいただいた方のうち、今日都合がつく方々とご一緒しました。

池田重子さんのコレクションは、増えているわけではないと思うので、膨大なコレクションの中から、どう選び、どうコーディネートし、どう魅せるかが見所だとは思うのですが、なぜだかとても新鮮さを感じ、さすがだなあって思いました。

入ってすぐの、横浜スタイルのコーディネートのブースは、特に面白かったなあ。船やヨットの帯とか。魚の帯留とか。明るくてのびのび。「私はこれなのよ」って感じがして気持ちよかった。横浜ってつくづく海の町なんだね。私、神奈川県在住で、横浜までも小一時間なのでたまに行くけど、生まれ育ってないせいか、年代のせいか、海を感じたことない。でもここは港町なんだ。池田さんが、生まれ育った時代は、特に色濃かったんだろうなあ。

あと、着物を着ているボディが小さくて、昔の人のサイズはこのくらいだったのだなあ、などなど思いながら、眼福、眼福で、会場をぐるり。

5人でランチもいたしました。(5人の内一人は男性で、御年はなんと4ヶ月!)

なんか、みなさん、布好きで、それぞれにきものライフを楽しんでいる方々で、リラックスして、いろいろ話せて、楽しかったです。上の写真は私だけですけどね。みなさん集合写真を撮ろうってタイプの方々ではないと思ったので。

メルマガでは、またこういうお誘い企画したいなって思っていますので、よかったら、お気軽にご登録ください。

「池田重子 横浜スタイル展」は、そごう美術館で、1月8日まで、会期中無休だそうですよ。ぜひ!

じざいやさん、ありがとう

本日で、じざいやさんでの展示会を終わりました。お越し下さった皆さま、本当にどうもありがとうございました。昨日も今日も、とっても充実していました。上の写真は、今日のベストショット。帯にご注目。うふふ、きいさまですよ。「Let’s go to Opera」締めてくださってます。

今日はなんと、青森県からのお客様もいらっしゃったんですよ。それも私の織った着物を着て。びっくりしたなあ。お求めくださってたの知らなかったから、心底驚きました。とても似合ってらして、輝いてらして、うれしかったです。

じざいやさんにいらっしゃるお客様がたは、みなさん、本当にきものが好きで、楽しんでらして、いいなあって思いました。じざいやさんは、そういうきもの好きな方々のたまり場なんだな。

作品たちは、引き続き、じざいやさんにてご覧いただけます。まだまだいいのありますからね、ぜひ、見に行ってくださいね。

メガネを買った

今日は、めちゃくちゃ面白かったです。

夕方、友達と待ち合わせていたのですが、「何か買い物でもないの?あれば付き合うよ」と言ってくれるので、ついつい「メガネ」と言ったら、高い店、安い店、イマドキの店、などなどフルコースで付き合ってくれ、下見のつもりがついつい、、、、。

そのエスコートが、とっても素晴らしかったのです。彼女が、売り場ですっと手にするメガネが私に似合う不思議。一瞬でわかる人っているのね。天賦の才能だね。

直感もすごいけど、ちゃんと諸事情も考慮してのアドバイス。こういう風に使うだろうからこのタイプが便利とか、見た目があまり大人しすぎるの違うよねとか、おサイフ事情ももちろん大事よねとか、、、、

うーん、ステキ。メガネだけでなく、洋服も、インテリアも、生き方も相談に乗って欲しいよ。

って、そのあとの、めちゃくちゃ美味しい中華を食べながらそんな相談にものっていただきましたがね。頼りになるは、よき友人。フリンジの福永麻子さんです。いろいろ仕掛けそうで、目が話せない人です。

上の写真は検眼用のメガネですよ。買ったのは、ほっそりした金縁フレームですからね。

後ろ姿はこんな。このあと、ビールと焼酎+中華で上機嫌。

小林布未子先生の着付け

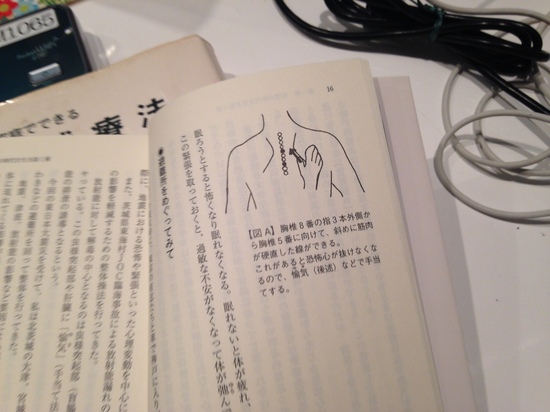

ファンキーで超カッコいい小林布未子先生に、着付けを教えていただくチャンスをいただきました。やった!小林先生、雑誌などあちこちで拝見し、その自由で独自のきもの感にあこがれてました。

上の写真が、小林先生。紐に滑り止めをつけて、ずれないようにするのです。ほお。ほお。

小林先生、「自分がどう着たいか、自分の意思で、自分流で着れば良い」「大事にするのは、自分のありよう、意識のありよう、内臓のありよう、骨のありよう」と。

で、それを押さえれば、小さいことは決めなくて、その場で感覚でやると。美意識の問題だから。決めすぎるとつまらなくなる。

うーん、さすが!

合わせて、細かいところまでの気配りも相当です。市販の帯板は狭すぎてダメとか。手先にも厚紙を入れるとか。帯揚げにティッシュをくるんでふっくらさせるとか。一ランク上の、自分がそうありたい着姿になるためには、努力は欠かせないと。

写真にはちょうど写ってないけど、先生、ネイルがとても綺麗で品が良くて素敵だったのだけど、マニュキュア100均のですって。で、マニュキュアが大事なんじゃなくて、その前の段階で爪を磨くのが大事って。まずは土台。さすがー。

ご一緒した方々。上の写真は画家の朋百香さん。この日のことはこちらのブログに。

ライターで、人気きものブロガーの神奈川絵美さん。最高の笑顔が撮れました。この日の記事はまずはこちら。続編も楽しみ!

これは私。衿の角度がね、このくらいがいいんじゃないのってアドバイスいただく。鋭角すぎず、コケティッシュな感じが出るって。ほお。うん、いいかも。問題は一人でできるかってことだけど。

座学もしっかり。ぐいぐい引き込まれます。小林先生、お話も面白い。

おまけ画像。帯締め、にっこりマークなのだよ。うふっ。

最近の悩み

昨年の12月からヨガをはじめて、もうすぐ丸一年。今ではすっかり日常に組み込まれ、平均すると週に3日ほど通っている。我ながらよく続いていると思う。体重も減らないし、体脂肪も減らないけれど、唯一の運動だし、姿勢がよくなった気がするので、よしとしている。

で、何が悩みって、クラスが終わって、スタジオを出るまでの時間が、他の人たちと比べて遅いってこと。

ホットヨガなので、汗びっしょりになる。終わるとシャワーを浴びて、着替えて、身繕いをして、退出する。人によっては、シャンプーしたり、ボディソープで体を洗ったり。お化粧したり。着るのに面倒な服装したり。

私はといえば、シャワーは汗を流すだけ。お化粧しない。簡単普段着。もちろんストキングはいたりもしない。

なのに、すごく遅い。最後から3番目くらい。あとの二人は、念入りに眉毛かいたりしてるタイプの人。

なぜだろうか。

これでも仕事柄、段取りっていうのはいつもすごく考えていて、スタジオからシャワーへの動線とか、着替えをまとめて袋に入れる手順とかまで考えてるのに。。。。。

どうしてかなあ。悩みである。

18:20からのクラスが、19:20に終わって、19:40にスタジオを出て、20:00までのスーパーに寄って、閉店間際で値引きされた肉など買って帰ってきて、ジューッと焼くのが至福のとき。

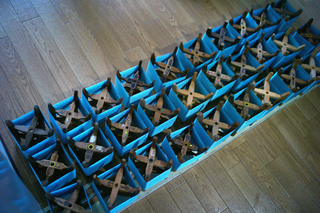

*写真はヨガには関係ありませんよ〜〜。ショールのタテ糸たち。このページの2枚目からの6枚を整経したときの写真。

今日のこと

今日は昭和10年代生まれの人たちにとても縁があった愉快な日でした。

母と叔母が上京しているので、今日いちにち、上野見物に出かけてきました。

プランを立てたのは私です。考えたのは、なるべく歩く距離を短くするということ。電車をうまく乗り継いで、目的地の一番近い駅の、一番近い出口に出て、最短距離で行く。

行った所は、旧岩崎邸、湯島天神、鈴本演芸場、アメヤ横丁。

で、泉岳寺の駅に迎えに行き、都営浅草線、都営三田線、千代田線。ちゃっちゃと乗り継いで第一目的地、旧岩崎邸に着きました。なんといい天気。澄んだ青空!

岩崎邸は11時からガイドさんがついてくれます。これも折り込み済み。おかげで、岩崎家のすごさと、時代のうねりがよく分かった。我々についてくれたのが、物知りなおじいさんガイドさん。

地震や戦争もくぐり抜けてきた岩崎邸の、和風建築の大部分を、壊してしまって無粋な裁判の施設にしたのを大変悔しがっておられました。「あなたは生まれてなかったでしょうけど、昭和44年だったんですよ」「いえいえいえいえ、残念ながら、生まれてました。あはは」「あら、私は昭和19年です。」

その後、湯島天神経由で、鈴本演芸場へ。席を確保して、私は一人で、松坂屋のデパ地下に、お弁当を買いに。まずはお化粧室を借りましょう。と個室に入ったら、荷物かけに、ショルダーバッグが下げてあります。あら、忘れ物。すぐに持って出て、出たところの果物売り場のお兄さんにお預けして、私はUターン。

用を済ませて出てきたところに、駆け込んできた年配のご婦人あり。大変慌てたご様子。「ああ、バッグですね、さっき店員さんにお預けしましたよ。」「え、あんた見つけてくれたの!ちょっと一緒に来て、お願い!」

で、付き添って、さっきの店員さんのところに行き、6階の遺失物詰所に行き、係の人が確認している間に話をきく。

「このバッグ、私の大事なものが全部はいっとるんよ。ほら、保険証。私、昭和13年生まれ、あと5ヶ月で80歳」「まあ、私の母は14年で、叔母は16年です。今、一緒に鈴本に来たんですよ。私、お弁当買いにきて。」「あらあら、じゃあ戻らないと。ありがとうね。」と涙ぐまれる。

デパ地下でお弁当を買い、コンビニでお茶と缶ビールを買って、鈴本へ戻る。実は寄席、初めてだったのだけど、ゆる〜い感じがいいね!ビール飲みながらってのが最高!足りなくなって買い足した!

終わって、アメ横ぷらぷら、お土産など買い、御徒町から品川へ。3人でご飯。2人を京急へ乗せて、私は大井町線へ。

こんな日も、たまには良い、後で思い出すときっととても良い。そう思う1日でした。

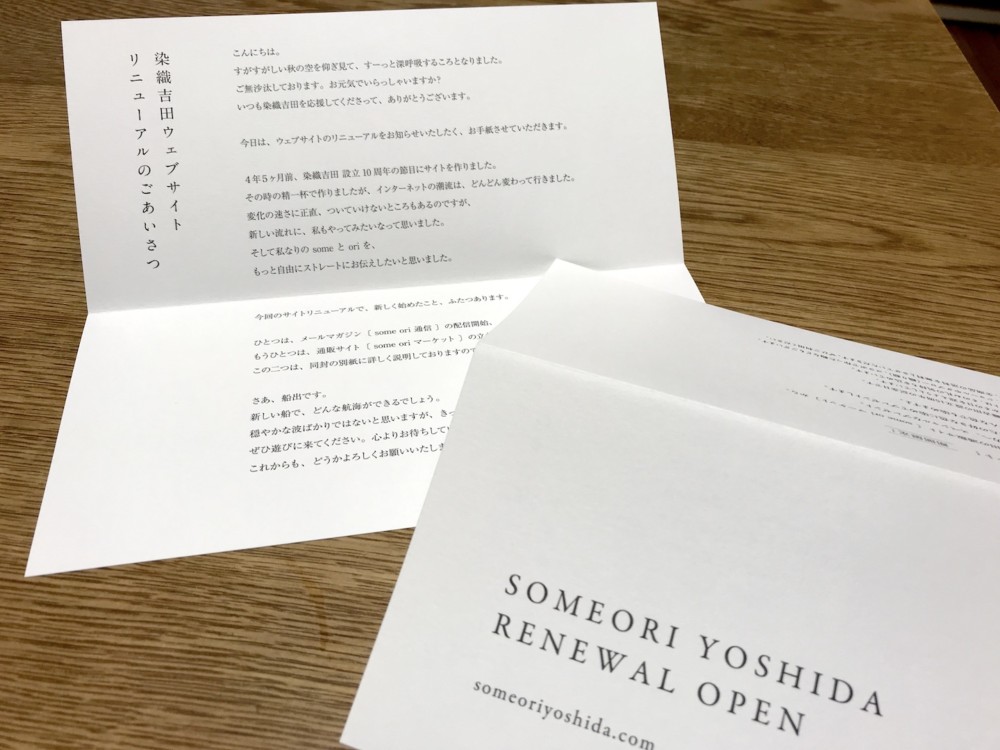

サイトリニューアルの挨拶状

遅ればせながら、サイトリニューアルの挨拶状ができました!

やったー!苦節一ヶ月半。やっとやっと完成しました。

新しいサイトの解説マップも作ったんですよ。新しいサイトが、どういう流れになっているのか、どこにご注目いただきたいのか、制作にかける思いや素材のことはどこに書いてあるのか、などなど詳しく書いてます。

サイトって、それぞれだから、「私のサイトはこういうの」って明らかにしたいと思って。はい。力(リキ)入ってます!

早速、お送りいたしましたので、ご住所いただいている方々へは、そろそろお手元に届いているのではないかしらん?よかったら、じっくりとご覧いただければうれしいです。

ご住所いただいているのに、お手元に届いてない方、たいへん申し訳ございません。完全なる私のミスです。パソコン、プリンター、住所ソフトの不調という三重苦に見舞われ、何も解決せぬまま、大半の方へは、力技で(手書きで)お送りしましたので、今回ポカだらけです。

本当に申し訳ないのですが、ご一報いただければ、すぐお送りします。ぜひよろしくお願いします。

また、ヨシダに住所は知らせてないけど、これちょっと見てみたいなって方、よろこんでお送りします。ぜひお知らせください。お気軽に!

すでに一通きたけど、紹介したいなどで、もっと欲しいって方、大歓迎です!飛び回ってよろこんで、すぐお送りします。ぜひぜひお知らせください。

以上、どうかよろしくお願いします。

しかしなあ、、、しまったなあ、、、、ご挨拶状冒頭、

「すがすがしい秋の空を仰ぎ見て、すーっと深呼吸するころとなりました。」で始まるんです。

どこがやねん!!冷たい雨が降りしきってますやん!

これ、書いた日はそうだったんです。自然も物事も、どんどん移り変わっていくもんですねえ、、、

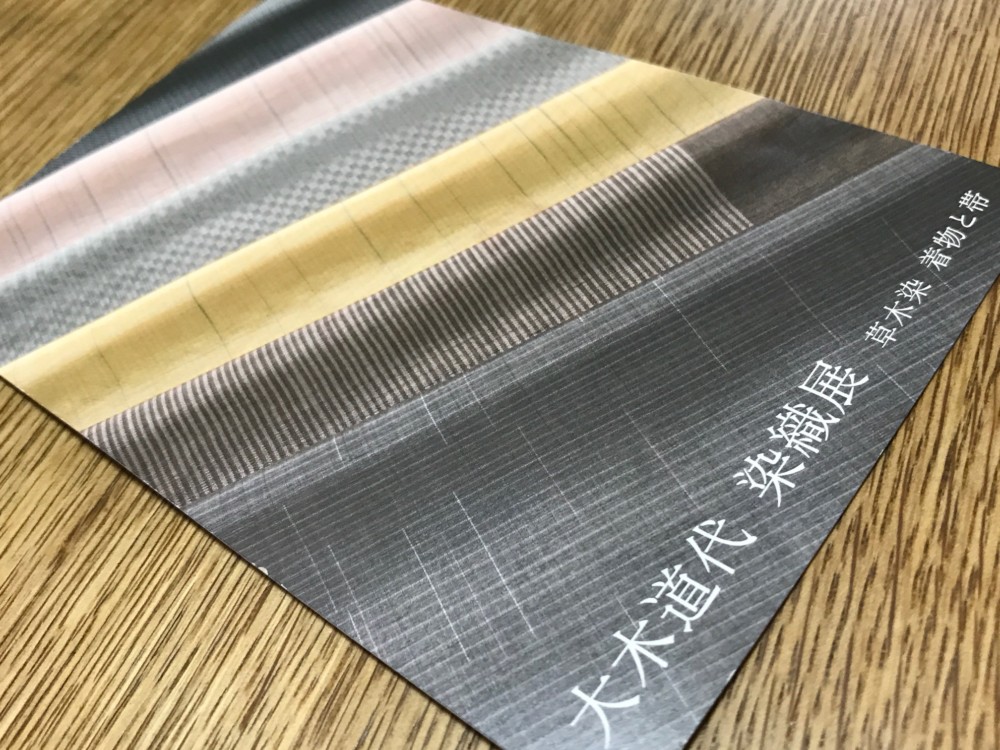

大木道代さんの染織展に行きました

染織家の大木道代さんの、展覧会に出かけました。

そぼ降る雨の中、電車を石川町で降りて、いかにも古き良き横浜って感じの山手の急勾配の坂をぽくぽく登りながら、この道の先で本当にいいのかなと思った頃、そのギャラリーはありました。

あ!大木さん、お久しぶり!

自作の着物と帯をお召しの大木さん。着物姿を拝見するのは初めてでしたけど、とても自然で彼女らしかったです。

お作品は、絹糸を草木染めで染めて、織っていらっしゃるのだけど、きちんとした仕事を淡々と積み上げた、気持ちの良いものでした。こういうのが一番いいのよねって思った。普通そうだから着やすいし、よく見ると決して普通じゃないのです。縞の入れ方や絣にちょっとした工夫がしてあって、心にくいのです。

大木さんは、昨今、近しくしていただいている織り仲間です。織り続けるには、横のつながりもとても大事で、それ深め合ってます。って、私は教えていただいてばっかりで、恐縮しきり。大木さんの実力、たいしたもんです。

*会場は小さいながらも、モダンなギャラリーでした。写真は1階から2階を見上げて。

*大木道代染織展は、石川町のアートギャラリーATHLE での開催ですが、今日が最終日でした。

ただつらつらと

仕事中はラジオを聞いていることが多い。NHKの朗読の時間がお気に入り。今は、夏目漱石の坊っちゃんの朗読を楽しみに聞いている。ふっと思ったは、その「坊っちゃん」というタイトルの秀逸さ。このストーリーが、「坊っちゃん」というタイトルなのか。

そっか、なるほどな。主人公の、若さ、無垢さ、無鉄砲さが、この一言で表現できてる。

夏目漱石、さすがだな。お札になってただけのことはある。

ラジオでは、以前、太宰治の朗読もやってて、それも大変面白かったけど、太宰はやっぱ、お札にはならんだろうな。小説家としての実力は勝るとも劣らないのじゃないのかなと思うけど。なんだろうね?好感度?私生活??

100年後には、我々世代の方がお札になるのかしらん?どういう基準で?ノーベル賞受賞者とかかな?山中伸弥さんとか一万円札にぴったりそうね。笑。ま、お札になりたいとは思っていらっしゃらないでしょう。

*あ、100年後はきっとお札ないですね。電子マネーと、まだ見ぬ新たな何かで決済しているでしょうね。

*NHKラジオの聞き逃しサービスで、朗読も聞けますよ。このページ。下の方で、坊っちゃんも。

*ちょっとググったら、夏目漱石って、49歳で死んでるんだ!がーん。私の歳だよ〜〜〜。あれだけの仕事を残した人が死んだ歳。

*写真は、以前入った食堂の磨りガラス。

クラクラ〜〜〜

えっと。。。近況報告です。頭がいっぱいいっぱい、クラクラ状態が続いています。ええ、ここんとこ、ずっとクラクラなんです。

ここを読んでくださってる方は、私が先ごろウェブサイトをリニューアルしたってことは知ってくださってると思います。はい。8月はパソコンにかかり切りで不健康な夏を過ごし、サイトのリニューアルに明け暮れました。で、やっとやっと9月のはじめにオープン。

それが一段落したと思えるいま、ホッとできてると思いきや、思わぬ底なし沼にはまってあえいでおります、、、

せっかくリニューアルしたのだから、広くお披露目したいと、挨拶状の準備を進め、やっと校正に踏ん切りをつけ、印刷に回してもらうところまでいきました。

で、ひと足先に出来てきた封筒に住所印刷をしてしまおうと、格闘しているこの数日、、、、

住所録に使ってるファイルメーカーというソフトの設定に苦難し、(なぜか偶数回だけ印刷するという、わけのわからなさ)

封筒に印刷したい「料金別納郵便」などのデザインに使ってるイラストレーター(というソフト)が、突如、保存できないという前代未聞の不具合を起こし、(保存すると毎回強制終了する)

いつも使ってるプリンターがいうことを聞かず、

SOSを出した友人が送ってくれた(これは素早くて感謝!)、ずっと使ってないという同機種プリンターにドライバなどインストールし、動いたと思ったら、色がかすれた状態で、インクを替え、クリーニングしたら、ますますかすれ、あの手この手でクリーニングを繰り返すも、先は見えず途方にくれ、

仕方なく元のプリンターに戻るも、ときどき気まぐれに動くだけ、、、、、

(その上、マックが瀕死で、アイフォンの通話が途切れ途切れ、、、)(アイフォンはアップルさんにみてもらったのだけど、不具合発見されず、、周りがマンションだらけなのがダメなのかもと、、、そんな、、、)(パソコンはアップルケアの電話のお姉さんのおかげで、持ち直すも、いつ何が起きてもおかしくない状況です、と言われ、、、)

(その上、醤油と味噌と米が切れそう、、、、)

というのが近況であります。

ああ、もうすぐ挨拶状は印刷屋さんから直送されてくるはず。それまでに、宛名印刷、どうにか終わらすぞ!先は長い〜〜。

腹が減ってはいくさはできぬと、骨つき豚バラと大根を煮ました。ええ、現実逃避です、、、。(醤油は以前作った、ニンニク醤油を使い切る)

熊本に帰ってました

今日まで、熊本に帰ってました。なんと、中学校の卒業後37年の同窓会でした。台風直撃の予報で、羽田に着くまでは、飛行機、飛ぶのかドキドキでした。飛ぶと聞いて、思わず乾杯。(午前中から缶ビール)。台風は少々それて、我々にとってはありがたいことでしたが、代わりに直撃を受けた地域の方には、なんともお気の毒なことでした。

私の通った熊本市立城南中学校は、当時11組まであって、一学年450人以上の生徒がいました。当時だって、知らない人はたくさんいて、まして、卒業後一度も会ってない人が大半です。先生だって、私のようなひねくれ者のこと、覚えているはずがないと思っていました。

知らない人はいっぱいいましたが、、、まあ、面白いこと、面白いこと。37年が一挙にどこかに行っちゃった。

一年生の時の担任の上妻先生に、お忘れでしょうが、、、と挨拶すると、なんと覚えててくださいました。その上、「可愛かった!」と。当時は生意気で申し訳なかったです、、、と続けると、「それが可愛かった」と。

へ?可愛いなんて、ほとんど言われたことないセリフ、、、。13歳の私、絶対可愛げなかったよ。自信ある。それなのになあ。

中学の時のつながりというのは、独特なもので、いいものだなあと思った。公立の普通の中学だから、なんの選別もされてなく、いろいろ混じっているのが、なんとも心地よかった。それ以降のつながりって、分かれるものね。私だって、相当かたよった人間関係の中で生きているし。自然に生きているつもりで、自然にかたよる。ちょっと変だなあって思った。

着物で参加しようと思いましたが、台風のため断念。洋服だったおかげで(?)ムリなく3次会まで参加して、午前様で親の家へ帰りました。

一番上の写真は、熊本市立城南中学3年11組の面々。江尻先生を囲んで。2番目と3番目は、一泊旅行した天草の夕日と朝日。4番目は、熊本現代美術館で観た、坂口恭平さんの作品。5番目は旅のお供。

リニューアルオープン!

本日、染織吉田は、ウェブサイトをリニューアルオープンいたします!パフパフ!

なんだか、とっても感無量です。

思い起こせば、今年の春浅い、まだ寒い頃、私は、自分の今後の方向性を思い悩み、サイトをリニューアルして、ウェブショップを始めた方がいいのではないかと思い立ちました。

それから、ずいぶん悩んで、何人かの方々に相談させていただき、心からのアドバイスと励ましを胸に、決心して、突き進むことにいたしました。

それから、なんだかんだありました。今回のリニューアルも、山形のアカオニさんの素晴らしいお力ぞえあってのものなのですが、自分でする作業量もそりゃー膨大でして、パソコン、カメラ、キーボードで打った文章、もう見るのもやだってくらいです。

しかし、私は思います。

サイトを作る、またそれをリニューアルするっていいですよ。特にモノづくりの皆さんにおすすめしたい。どうしてかというと、否応なく、自分を突き詰めるのです。自分のことや、自分が作っているもの、どうしてそれを作っているのか、なんのために作っているのか、自分はどうなりたいのか、また作ったものをどう羽ばたかせたいのか、、、さらにそれをどう繋げるの?生きると作ると伝えるが、ガチンコなんですね。

ああ、やれやれ。サイトリニューアルして、疲れている暇はないけど、ああ、機織りしたいなってのが正直なとこ。この10日ほどは、パソコン漬けだったから。ぼちぼちやります。

どうか今後ともよろしくお願いします。

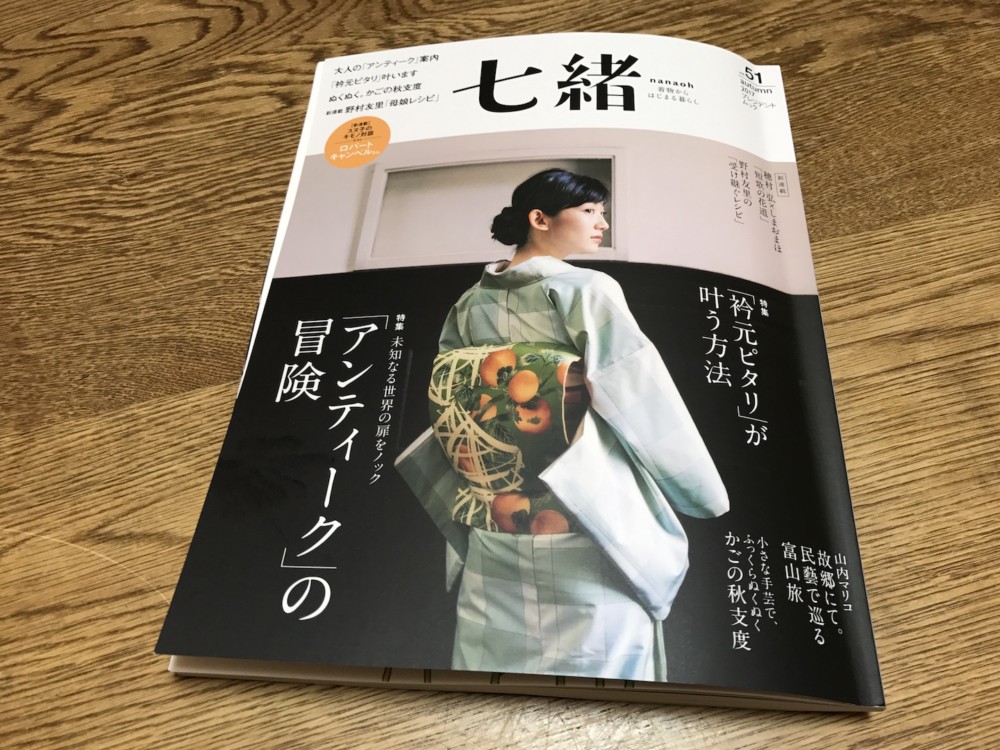

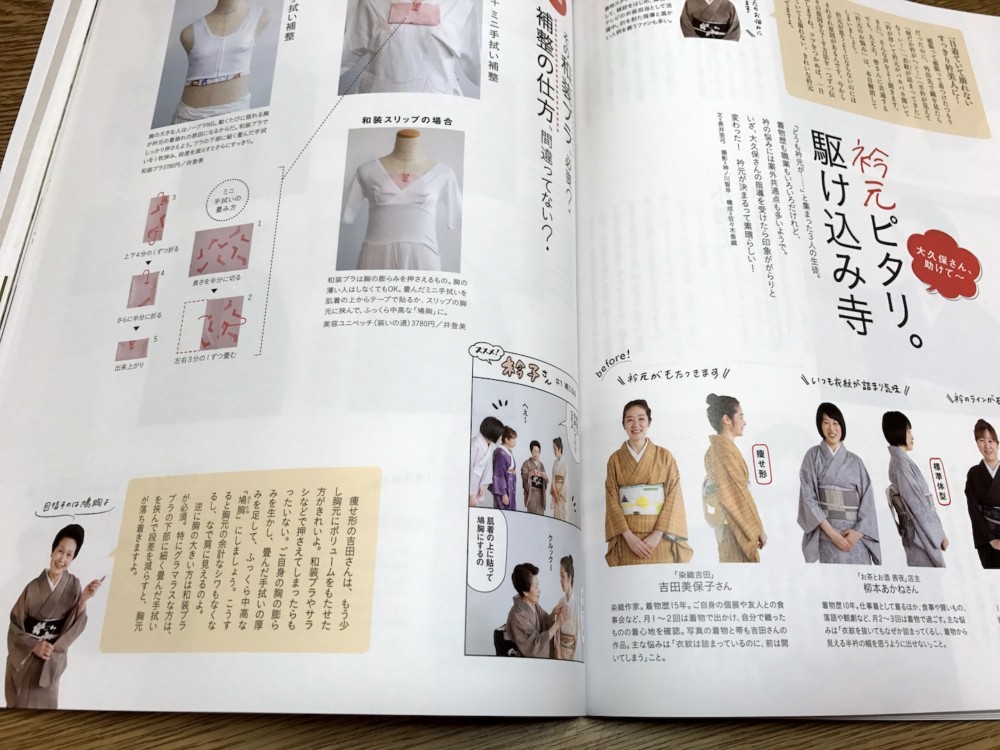

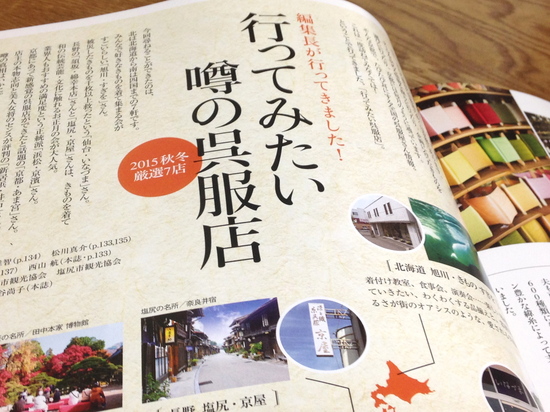

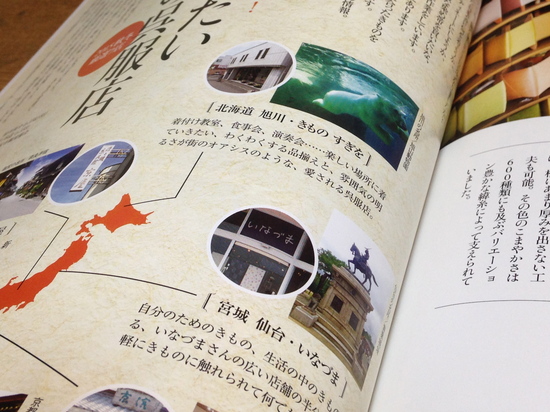

七緒に載った!(ちょっとだけ)

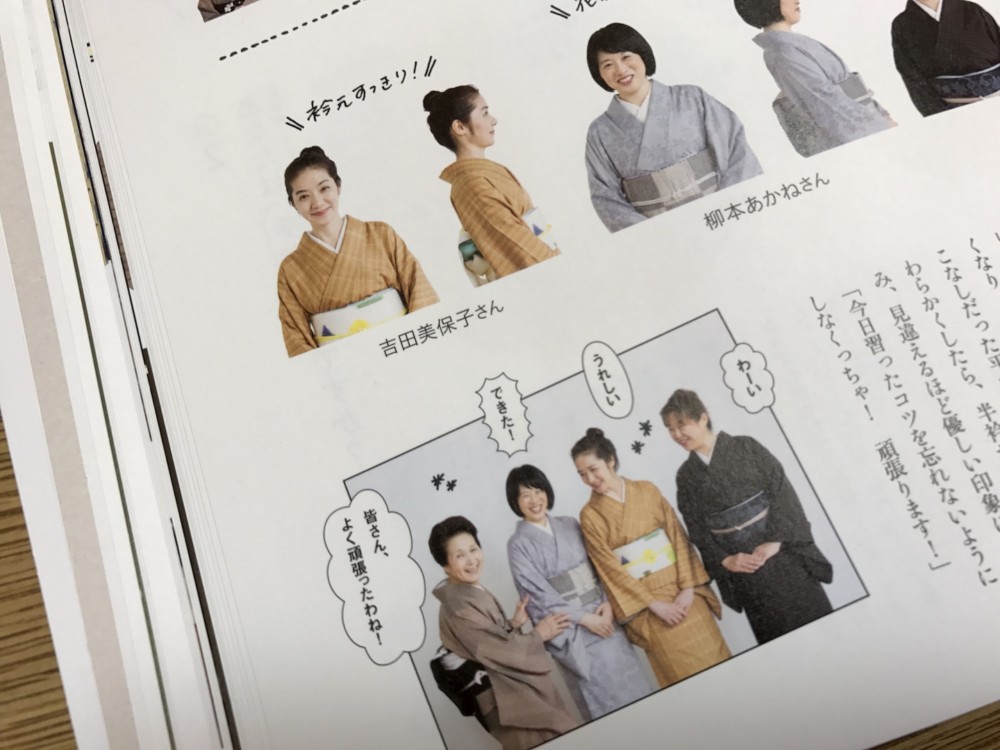

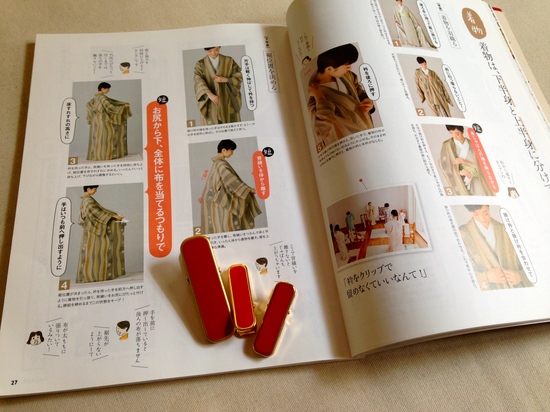

人気の着物誌「七緒」の最新号(2017 /秋号)が発売されました!うふふ、ちょっとだけ載ったのですよ。「衿元ピタリ。駆け込み寺」という特集で、大久保信子先生の生徒役で参加させてもらったのです。

ほら、このページ。びっくりなことに、私、「痩せ型」の生徒役なんだよ。え、ほんと?普通体型のつもりのなのだけどなあ。

着物スタイリストの第一人者、大久保信子先生のご指導を、直接受けられるとのことで、ホイホイとうれしく参加させてもらいました。

大久保先生、さすが。おきれいで、お若くて、ハキハキ的確なご指導。みんなに愛され慕われるお人柄。すっかりファンになりました。さあ、習ったことを実践できるか、試されますなあ〜。がんばれよ〜〜。私〜〜〜。

生徒仲間の、和裁士の平山留美さん、お茶とお酒の茜夜店主の柳本あかねさんとご一緒できたのも収穫だったなあ。

平山さんのご活躍は、着物の世界にいると、自然に聞こえてきて、一方的に存じ上げていたのだけど、まあ、本当にすごい方です。やるか、やらないかの二択の人生、やる方を、バンバン選びとってる方です。じっくりお話できて、とっても励まされました。私もやる方!

柳本さんは、なんと、私が15年くらい前に、佐賀で展示したのをたまたま見てくださって、それを覚えてくださっていたのです。ビックリ!手織りってのと、私の名前と、印象的な色使いってことで、「あ、あの時の、、、」って思い出してくださって、当日言われ、驚愕、、、。ああ、やり続けていると、誰かが見ていてくれるのね。うるっときたよ。ご縁を感じてしまいました。

7月初旬の暑い日、二日にわたって、エキサイトした撮影でしたが、それがとうとう発売され、ああ、一区切りだなあって思う、しみじみの秋の夜です。

今度こそ!

ブログのテスト投稿、こりずにもう一度。ほんと、パソコン、iPhone、難しいね。

ブログのテスト投稿、こりずにもう一度。ほんと、パソコン、iPhone、難しいね。

ここで投げ出さず、一歩一歩、歩くのみ。壊したら直してくれる人のいるありがたさ。

テスト投稿、第三弾

この写真は、うちのワンとニャンとビョンです。かわいこちゃんたちです。

さっきのテスト投稿は、どうも失敗でしたね。今度はいかに⁈

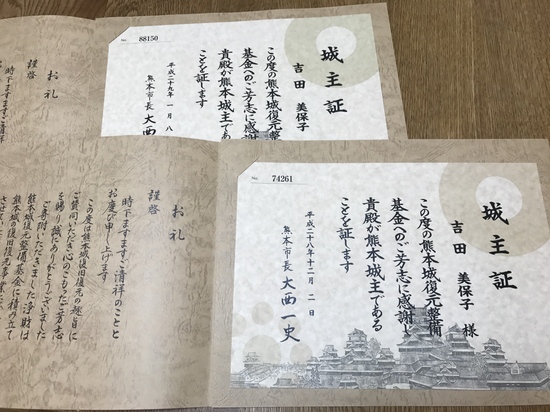

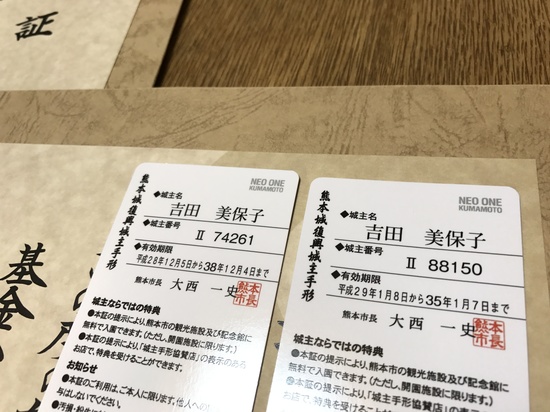

デジャヴ城主

つい先日のこと、玄関のピンポンが鳴り、郵便屋さんに大きな封筒を手渡された。見たことあるぞ、この封筒。デジャヴ?

開けたらもっとデジャヴ。デジャヴというか、おんなじじゃん。2枚目?

確かに、寄付は2回したけど、2回目は10万円以下だったので、熊本城主手形のカードだけ、来ると思っていたよ。

2回目の寄付は、昨年の個展のあと、主に、このブログをお読みになっている方に、お買い求めいただいた分の、10%を寄付させていただいたものです。そのおりは、本当にどうもありがとうございました。おかげさまで、熊本城の復興も始まってるみたいです。ふるさとに動きがあるのがうれしいです。これからも、あたたかく見守ってください。

全く同じと思ったけど、有効期限が違う!寄付金が多い方が、有効期限が長い!!おお。特典(熊本市立の観光施設が入場無料)も金なりってことなのね〜。

朋百香さん、京都タロット。

今日は、画家の朋百香さんのところで「京都タロットの会」開催されるとのことで、おじゃましてきました。朋百香さんが描かれたタロットカードの原画も展示され、タロット占いもしてくださるとのこと。ちょっとオシャレしたく、今年は単衣を着てないじゃん、と引っ張り出して着始めましたが、暑いのとタイムアウトで断念。Tシャツにスニーカーで出かける。

朋百香さんは長平庵という素晴らしい場所をお持ちで、その空間と朋百香さんの絵がマッチしているのが、素晴らしかったです。あと、点数の多さと描き込みの緻密さに恐れ入りました。描くエネルギーに満ちているのです。

生まれてはじめてのタロット占いは、京都からお越しの岩倉ミケさんに占ってもらいました。不思議に痛いところつかれ、ズキっとくるんですよね。男っぽいカードばかりでました。ガシガシ働く運命みたい、、、、。それが幸せってことね、、、、。人生を全うしましょうかね。

その後、朋百香さんの墨の作品なども観せていただく。いつか帯にしたいと。元々が作品だから難しいけど、チャレンジし甲斐がありますな。やりたいです。

帰りは、イラストレーターの岡田知子さんと一緒になり、いろいろおしゃべりしながら電車に揺られたのも楽しかった。もう30年も前、高校の時、友達と一緒に帰ってる感じした。

今日はこんな日

今日は、久しぶりに染織をしない日だった。

美容室に予約を入れていたので、表参道へ。生まれて初めて、くるくるパーマをかける。あら、結構好きだわ。年相応に大人っぽくなったような、、、。

パーマ代を払ったらお金がなくなったので、コンビニでおにぎりを買って、歩道の柵に座って食べる。お茶は水筒を持ってる。この辺、旅行者だらけだから、きっと私も、アジア系一人旅に見えたに違いない。

その後、観たい展示がふたつあったのだが、検索したら、なんと両方とも定休日。影山秀雄さんと坂口恭平さん。残念。月曜トラップだなあ。

これからどうしようかな?ひらめいたのは、明治神宮の清正井(きよまさのいど)。ずっと以前に一度行ったきりだ。静謐な空気のある場所。清正公のスピリッツが流れているのかな。

清正井めあてだったのが、花しょうぶがちょうど見頃だった。井戸から流れでた清水が、花しょうぶ田を育てているのだ。

井戸は、以前来た時より、水量が少なく、ちょっと濁ってた。最近、雨が少ないからだそうだ。

その後、明治神宮に参拝して、来た道を戻り、表参道をふらふら、ルイ・ヴィトンのギャラリーに寄り道。ダン・フレイヴァンというアーティストの展示をしてました。

現代ぽいなあーと思って、ふとキャプションを見ると、1960年代の作品。50年前!私の生まれた頃の作品なのか。よく分からんと思って観てたけど、50年たって古臭くないというのは、すごいな。

さらに、ふらふら歩いて、半蔵門線に乗って帰りました。

織、激アツ、TOKYO

今、東京は織物が熱い!

今日は午後遅くからお出かけしました。

まず、青山八木さんで小島秀子さんの個展へ伺って、次に、南青山のイトノサキさんでの企画展拝見し、さらにギャラリーcomo さんで開催中の下地康子さんの個展へお邪魔してきました。熱い熱い、それぞれすごかったよ!

書いた順は、回った順。布好きの方には、ああ、あの青山墓地突っ切るコースで回ったわねってお分かりの方もおいででしょう。

気持ちの良い雨上がりの夕方、都心の緑の中や、都会なのにホッとする空間を歩き回り、力強い布たちを見ました。なんで、糸を染めて、布を織るだけで、こんなに強いものが生まれるかな?すごいね、織り手の力量だね。素晴らしかった。

小島さんと下地さんのお作品は、先日出かけた、国展でも拝見しました。国立新美術館のでかい部屋で、清々しさを、放っていました。

写真は、その時新美術館でもう一つ観た、草間彌生展で撮ったもの。織の展示会は撮りにくかったので、こちらを掲載。

草間彌生展、よかったわー。混みすぎて唖然としたけど、ここまですごいとは。どの時代も、とにかく、とにかく、やりきってる。私はニューヨーク時代の、白いでかい絵がすごく好きだった。

小島秀子展は、5月20日まで、青山八木さんにて。

「自然布と大人の半幅・夏衣」は、5月27日まで、イトノサキさんにて。

下地康子展「ウブスナ」は、5月23日まで、comoさんにて。

国展は、すでに終了しています。

草間彌生展は、5月22日まで、国立新美術館にて。

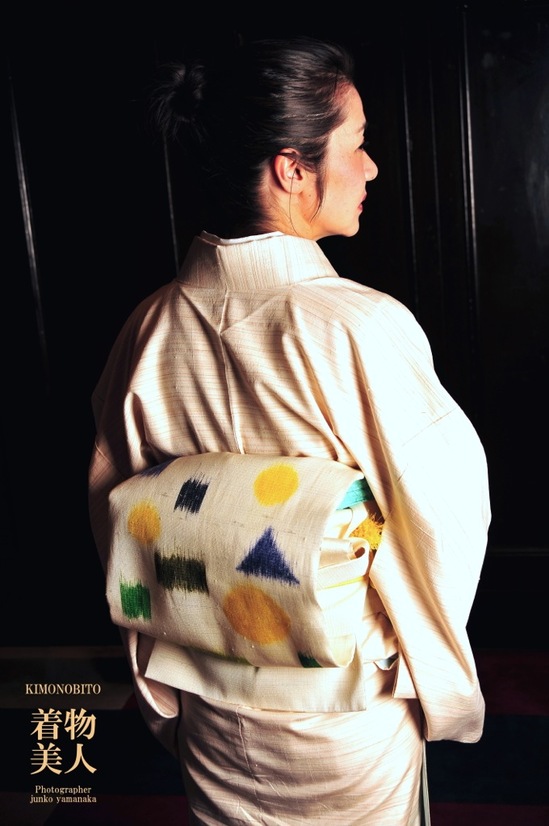

着物美人ですって!

先日、おたすけくらぶさんのオフ会に参加したおり、楽しいイベントがありました。カメラマンの山中順子さんに写真を撮っていただいたいのです。私はTさまと一緒にパチリ。その写真が送られて来ましたよ。

楽しそうね〜〜〜

私が手に持っている合財袋、ご記憶ある方いらっしゃいますかーー?

そうです、これです。善林英恵さんに、私のイメージで作っていただいた合財袋です。

うふふ、この写真だと帯がちょっと隠れてますね。帯と一緒に見て欲しいんだけどな。

ほら、合財袋と帯、お揃いなのよ。

帯を作るときは、相当量の試し織りをしますので、資料として残す分以外は、合財袋やタブローやトートバッグの材料となります。

もし、帯のonly only でご注文いただいた際、ご相談いただければ、お揃いで作ることも可能です。お揃いって、なんか、気分上がりますよ(実証済み)笑。よかったら、お気軽にお問い合わせくださいね。

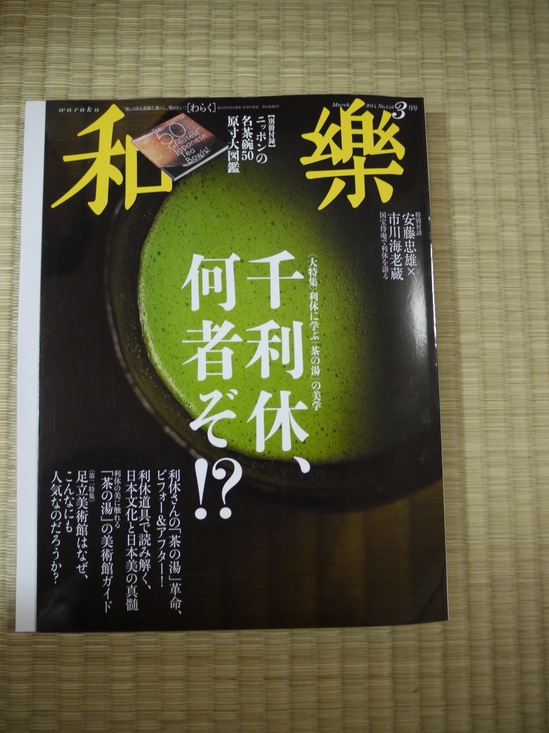

曜変天目をみたっ!その二

はじめて観た曜変天目茶碗の第一印象は、「まあ、お地味だわ」ってもんでした。小さいんです。抹茶茶碗の大きさを想定してると、ガクッと来ます。ご飯茶碗より小さいよ。それに、よく並び称される油滴天目が、ピカピカしてますので、そんな感じを思っていると、ちょっと見はマットな感じなので、アララっと来ます。

でも、近づいてよく観てみると、そこは宇宙への入口でした。お茶碗の内側は、宇宙のはじまり。そこから果てしない無限空間へ。「きおさま」のonly onlyの帯「Little Cosmos」(リトル・コスモス)を作っていた頃に、画像は何度も何度も観ましたが、まさに本当に宇宙です。

まずは滞在時間5分くらいで、後ろ髪ひかれながら後にし、「茶の湯」展の会場全体を見てしまいます。何しろ、お宝がザクザク出ている展示会なので、見なくちゃならんものが、いっぱいなのです。

お腹いっぱいになりながら、全体を見てしまった頃、4時半になりました。新しく入場することはできない時刻です。会場入口に戻ると、人はガラガラ。しめしめ。もう一度、心を落ち着けて、曜変天目にソロリソロリと近づいて行きます。

目的地の周りには人がまばらにいます。このお茶碗を目当てに出かけて来た人たち。ご同輩。

私は、ガラスケースの前で、おもむろに首から下げている単眼鏡を目にあてて、ピタッと静止。息を殺して覗きます。ピントを合わせる。合った瞬間、うううっわーー。こりゃ、一体なんなんだ。宇宙ってこんな?吸い込まれるってこんな?想像の宇宙でなくて、本当の宇宙だ。

単眼鏡で観ていると、世界は、曜変天目と自分のみのような錯覚におちいります。一挙に別世界です。

この体験がすごいのよ。単眼鏡なしに普通に観ていると、どんなに集中しても目の端にいろいろ入ってくるもんね。それが一切なく、丸く見える被写体と私だけ。忘れず持ってきてよかったよ。(単眼鏡ってのは、よく陶芸や仏像の展示会でマニアのおじさまなどが、使ってる黒い拡大して見るヤツ。双眼鏡の人もいる)

で、曜変天目は、内側もすごいけど、外側もすごいわって思った。ちょっと離れて観て、その形の完璧さにやられた。小ぶりで何気ないけど、どこから観ても完全に完璧。うーん、うなるしかない。

あっという間に閉館時間になり、追い出されましたが、すごいものを観せてもらいました。こんなすごいの1600円の入場料で観れるってのはお得だわって、損得勘定しちゃいかんけど、なんか、平和っていいなって思ったよ。

*写真は上野の森の新緑。

*この展示会は、6月4日までですが、曜変天目の展示は、5月7日までです。ご注意を!

曜変天目をみたっ!その一

先日の事ですが、東京国立博物館で開催中の「茶の湯」展へ行って来ました。

この展覧会、大変に前評判が良く、混雑必至と聞いていたので、行く気になれないでいました。人混み苦手なもので、、、。が、つい最近、なんと、あの「曜変天目茶碗」が出品されているという噂を聞きつけました。これは行くしかありません。それも、曜変天目は、会期前半のみの展示。急げ!

なんで私が、こんなにも「曜変天目茶碗」を観たいかと申しますと、それは、2015年に取り組んだ、「only only きおさまの帯」にちなむからです。あまりに偉大なテーマに、恐れおののきながら取り組んだよなあ。3つある天目茶碗(どれも国宝)の話になった時、きおさまが、「同じ国宝でも、静嘉堂文庫の曜変天目は格が違う」っておっしゃられていたのを思い出す。こりゃ観なくちゃよね。(制作ノートはこちらにまとまってます→☆)

実はその時、実物を観ないままに作りました。その直前に、静嘉堂文庫で出たのですが、見逃しまして、、、、だって展示期間、ちょー短いんだもん!

それ以後は、拝見できる機会には恵まれませんでした。そんな折に巡ってきたこのチャンス。今度こそ見逃さないぞ。混んでようと、なんだろうと、駆けつけるのだ。

で、東京国立博物館に着いたのが、午後3時半。閉館は5時。1時間半しかない。それで、前半の1時間で、会場全体を見て回り、後半の30分で「曜変天目」とガチで向きあおうと戦略をたてました。

会場に入って、とにかく、とにかく「曜変天目」へ。まずひと目この目で、、、。第1室の奥の方にありました。人が動けなくなってるので直ぐわかる。その手前には、大阪の東洋青磁美術館の「油滴天目」が!おお、お久しぶりです。これは3度目。

そして、その奥に、曜変天目がありました。

(続く)

*写真は、新緑の上野の森

布団屋のおっちゃん

とっても驚き、うれしいことがありました。この前の日曜日、こだわりの布団でちょー有名な、大阪の「睡眠考房まつい」の松井さんご夫妻が、我が家にお寄りくださったのです。びっくり。なんでも、東京のお客様へベッドの配達の途中だそうです。私も小さな注文はしていたので、その配達もしてくださったのだけど。駐車の誘導に外に出た時、「なにわナンバー」が、なんか、うれしかったな。大阪を朝6時に出たそうです。

うふ、実は私、もう10年以上も松井さんのファンなんです。眠れないで悩んでた時、ネット検索で知って、ブログなど読み漁らせていただきました。著書の「寝たら治る」も読んだし、その後、少しづつ買い揃えて、現在、使ってる布団は、駱駝敷き、エアミール、おっケイ(オーガニックコットンケット)、おっパア(オーガニックコットン敷パット)。その上、体験宿泊ルームにも泊めてもらったことあるんだよ!

松井さんの何がすごいって、良いものをとことん突きつめ、身をもって検証し、売るだけでなく、その使い方もコツコツ広めていらっしゃること。本当にやりきっていらっしゃる。ここまでするかっていつも思う。

今回も、おっパア(オーガニックコットン敷パット)をいただいたのだけど、なんと、洗濯ネットが付いてきた。気持ちよく熟睡するためには、せっせと洗濯機でガラガラ洗うがよろしってことなのでしょう。以前別の買い物した時は、粉石鹸が付いてきた。化学の石鹸でなく、これで洗うのおすすめよと。頭で考えるだけ、口で言うだけ、手で書くだけでなく、行動する方だ。

駱駝の敷き布団は、真夏の暑い日に自宅で洗うのを推奨されてます。敷き布団を洗うなんて、思ってもみなかったよ。獣毛だもね。洗えるよね。なんか、当たり前のことなんだけど、目から鱗だわ。気持ちよく使うには、いいものを選び、自分で使いこなすってことか。気持ちよく生きるってことそうなのかも。

たぶん、いまどき布団を買う時って、大型スーパーとか大型家具店とか、そう言うところの通販とかで買うんじゃないかな?そして、適当な時に買い換える。潮流としてはそうだよね。町のふとん屋さんで買わなくなったよね。うちの近所のふとん屋さんも閉じられました。でも、松井さんのお店は、「超いまどき」なのよ。

それは一体なんなんだ?

松井さんは、自分がいいと思うことを、ただ一心にたんたんとやってらっしゃるだけのように見えるのだけど、何か、動かぬものが動いた感じなのよね。動かしたのか、動いたのか?

ふとん売るのも、きもの売るのも、同じように、大儀な時代。松井さんに学ぶこと多すぎ。仰ぎ見る。

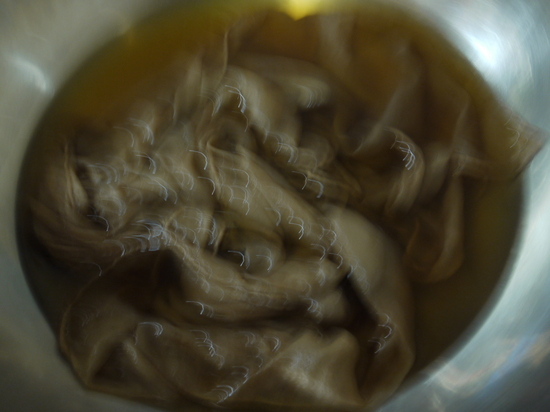

*写真(上と中)は、私の使用済みのオーガニックコットン敷きパッドを、織りで使う拡大鏡でのぞいたところ。4層構造になってるってことだったから、のぞいてみた。上の写真が外側に出る1層と4層、次の写真が中の2層。実は、長年使って、表層が破れたのだ、だから中がのぞけたし、買い直した。あはは。

一番下の写真は、松井さんのサイトから拝借したオーガニックコットン敷きパッドの断面画像。

これね、糊の付いてない綿糸で織ってるんだって。その上、4層構造の中の2層は無撚糸だと。うわーーーー、そりゃかなわん。私、よう織らんわ。大きな機械がゆっくりゆっくり織ってるって。切れて切れて、大変らしい、、、、。

いや実は、この説明がすごすぎて信じられず、拡大鏡でのぞいてみたわけです。そしたら、目が釘付けになってしまった。きゅーん。なんと愛らしい糸の結集なのでしょう!プリプリのラブリーな糸たち♡

その上、糸の太さとか、密度とか、聴力とか、そうとう研究されてますよ、これは。

おたすけくらぶさん、盛装オフ会に行ってきました

今日はお出かけ。「きものおたすけくらぶ」さんの盛装オフ会に入れていただきました。こういう華やかな場には、滅多に出ませんので、いい機会をいただきました。誘っていただいた方に感謝、おたすけくらぶさんに感謝です。

朝から、必死で髪と化粧と着付けして、やっとのことで出かけました。今日はまあまあうまく着れたと思ってたのだけど、旧知のKさんに帯と帯揚げ、直してもらった。。。(とほほ&助かった)

Tさんに「ヨシダさん、いつもから化粧すればいいのに!」と言われる。いつもそんなにひどいっすかね。ひどいんだろうなあ、、、今日は持ってるもの、全部塗ったくって行ったからね。盛装オフなのに着物はいつもの紬だから、お顔は精一杯。

これは、反物巻きゲーム。金屏風の前で、キレイな方々が、必死に白生地を巻くのです。私のテーブルから出場したHさんがなんと、準優勝!私にもおこぼれで景品が!!

会場は学士会館。いい建物だわー。よい1日、感謝であります。

お出かけ、本番

さあ、それで、ほうほうの体で着物をきて、駅に小走り。電車に飛び乗り、いざ日本橋へ。待ち合わせはコレド日本橋。和食のランチをいただくことになっております。

上の写真の7名がメンバー。みなさん、すてきです。

前列右が、ブログ上のお名前で神奈川絵美さん。お召し物は、再会がうれしい拙作「シスレーの居る風景」。

中央のキュートな方はtさん。なんと、来がけの電車でお声をかけてくださった。面識ないのに帯でわかったと!電車の中で「ヨシダさんの帯をしている人がいるなあ。あ!ヨシダさんだ!」。おかげで幸先いいスタートでした。

左は、みるさま。うふふ。締めてくださってるのは、「Spirit Of Green」です。可愛がってもらってる〜〜

後列右は画家の朋百香さん。ウェブサイトはこちら。かっこいいです。

お隣はrさん。お着物と帯留め、写ってないけどお羽織も、お義母さまから譲られたものだそうです。ものっすっっごくステキだった。それにお似合いだった。

一人置いて、左はmさん。お写真からはわからないけど、こちらもすてきな薄いピンクの牛首紬で、振りと裾に水が表現されてて、まさにお題の「魚座」と「春」にぴったりでした。ご自身は魚座ではないというのが、またツボでした。

拙作まとってる3人寄って。

右の帯、みるさまの「Spirit Of Green」(メイキングはこちらにまとまってます→☆)

中央のお着物、絵美さんの「シスレーの居る風景」(絵美さんがご自身ブログにお誂えの記録を書いてくださってます→☆)

左の着物と帯は、名無しのごんちゃんです。(実は帯の名前は「大反省帯」。大失敗してしまった帯を、仕立てで生き返らせていただきました)

お食事のあとは、デジタルアートを見に行きました。初めての体験。会場全体いい香りがするのです。まさに五感で楽しむアートですね。

ここに写ってるのは、たぶん私。

デジタルアートの出口で記念撮影。お食事の時より、リラックスして楽しんでるのがわかりますね。

これはその後のお茶。もっと楽しんでる〜〜〜

*写真はそれぞれが撮ったものを、tさんに送って、まとめていただきました。そこから、それぞれダウンロードするの。こういうの、私できないので、感心します。tさん、ありがとう!

お出かけ、着付け編

日曜日の朝、出かける1時間半前、着付けを始めます。1時間も見れば大丈夫なはずだけど、念のためと、着付けで疲れるので休むため(笑)。

着物を着てる私を知る人はみんな賛同してくれると思うけど、私は、ちょー着付けが下手。いつも出たとこ勝負で着ています。そして、いつも、かたわらに着物の着方のアンチョコを置き、それを見ながら、おっかなびっくり着ているのです。それは昔から、今もです。

数年前、そんな私を見るに見かねて、旧知のお客様が、七緒のバックナンバーを送ってくださいました。その号は、着付け特集で、自分で読んでためになったし、とても分かりやすくツボを抑えて書いてあるからと。この号は人気だったらしく、売り切れていて、アマゾンで新古本を探して取り寄せ、それを送ってくれたのです。感謝感激しました。

このお方は、まだ私が、注文制作をonly onlyと名付ける前から、着物と帯を注文くださり、育ててくださいました。事実、ものすごく助かりました。染織を続けていられるのは、買ってくださるお客様みなさまのおかげですが、その一翼をになってくださいました。

個展の前には、陣中見舞いに、小さな醸造元の特別に美味しいビールをお送りくださったり。お食事にも2度、誘っていただいた、、、自分では行けないようないいレストランで、本格的なディナーをいただいた。ワイン1本ペロリとあけたなあ。第一線ビジネスウーマンでもある彼女は、染織吉田の打ち出し方の相談にも乗ってくださった。。。

お客様というより、人生の先輩だった。最高にかっこよかった。

七緒を広げて、着物を着ながら、、、、思わず手が止まります。このお方の訃報を聞いたのは、2週間前。未だ、心の整理がつかずにいます。

お出かけ前夜

昨日の日曜日は、ランチのお誘いをいただき、久しぶりにお出かけでした。るんるん。

着物のお仲間に入れていただいたので、もちろん着物です。そして、せっかくだからと、ゆる〜いドレスコードがありまして、「星座」「魚座」「春」のどれかにちなもうと。大人のお遊びですね。

そのことはずっと頭にあったものの、日々の雑多に紛れ、準備ができずにいました。もう待った無しの、前日の土曜日の晩、コーディネートのために、色々ひっぱりだす私。着物と帯はすんなり決まります。だって、選択肢少ないもん。

帯締めは、菜の花の黄色。帯揚げは、鮮やかな青緑。ふむ、これで行こうか?課題のちなみものは「春」ってことね。どうかなあ??

うーーん、帯揚げの青緑が、若葉のようね。葉桜の季節ならまだしも。爽やかすぎじゃん?弥生三月の色じゃないなあ。

だったら、染める?白生地あるし。

というわけで、夜10時すぎ、いそいそと染色鍋を出す私。商品染める時は、緊張するけど、自分のだしね。ちゃちゃっと色を調整して、酸を入れて、ガーッと温度をあげて、ちょいと放置プレイしてる間にお風呂に入って。フィックスしている間に髪の毛乾かして。仕上げは翌朝ね。

はい、おやすみなさい。

というわけで、このコーディネートでお出かけしました。どうすかね?春らしくなった?

(ちなみに、上の写真の青緑の帯揚げも、自分で染めてます。私、帯揚げ染めるの、趣味かも。)

繭マスク、山鹿の花井さん!

変な写真で失礼します。これは自撮りで、タイトルは「マスクする私」です。撮影場所は我が家で、後ろの壁に貼ってあるのは、姪のひなこが描いてくれた鳩サブレの絵です。

ご注目いただきたいのは、もちろん、ザ・マスク。

これは、昨年の12月に、熊本県山鹿市の養蚕農家、花井雅美さんが、我が家を訪ねてくれた時に、山鹿の織姫伝承塾で作っているものだと言って、下さったものです。私は、花粉症もなく、めったに風邪もひかないので、マスクってあんまり縁がないのですが、近ごろ、口内炎をこじらせ、口を閉じていたかったことから、おおそうだ、あの時、いただいた真綿のマスクがあるわと、つけているわけです。

それで、このマスクの良さに、メロメロ。マスク無しの普通の状態より、楽にいい空気吸ってるって感じ。マスクが結界にもなるのか、邪念もやってこず、目の前の仕事に集中できる。生産性アップの魔法のマスク!

布と布の間にはさんであるのは、真綿なんです。下の写真見て!これが真綿。すごいでしょ。繭を煮て、広げて、ふわふわの状態にほぐしたものです。真綿が、外の邪気を払ってくれるのかな???

(この写真は、花井さんのブログから拝借しました。ストーリー読むと、真綿のすごさがよくわかる。ほんと、お守りだね。)

で、年末に花井さんが、お見えになった時、このマスクがよく売れると話されたから、だったら量産したら?と言ったら、「いえ、真綿を大事に大事に、丁寧に丁寧にふわぁーっとほぐして、包み込むっていうのは、外注したらできないのと思うんです。だから、これは、仲間達でやるしかないんです」っておっしゃってて、それではビジネスにならんなあと思ったけど、今回、自分でマスクつけてみて、ああ、この愛情のあふれ具合は、外注できんなと思った。(私の周りでは、よく聞く話。私を含め、作り手、商売下手。そんなこと言ってられないが。)

この晩はとても楽しかった。夕方集合だったから、私は、お茶にもご飯にもお酒に合うように、鍋いっぱいのおでんを作っておいた。花井さんは、ずーっとお酒をやめていたとのことだが、今夜は特別と言って、たくさんお話をしながら、おでんをたいらげ、楽しそうに飲まれた。

*花井さんが、普段は飲まない理由は、仕事が忙しすぎて、飲んでる時間を節約するためと。私、己を省みる。。。。

山鹿の養蚕、目が離せません。

*花井さんサイト、お蚕ファーム→☆

When I wear this cough mask, I got totally concentrated on my work. This is the miracle mask, made by the silk from Yamamaga, Kumamoto.

友と地震とタブロー

今日、タブローをひとつ発送しました。お買い求めくださったのは、もう20年以上のお付き合いの、心の友です。彼女は今、和歌山県の奥の方に住んでいて、忙しくしているし、なかなか会えないのだけど、なんか、いつも繋がってるんだよな。

昨年秋の個展「清正公の陣羽織」展のご案内状は出したのだけど、もちろん来てくれるなどとは思っていない。私は元気でやってるよ、って近況報告のつもりで出している。

それが、その展示会はとうに終わったお正月過ぎてしばらくの頃、突然電話をくれた。熊本地震のお見舞いと、個展のDMのお礼と、寄付するとかヨシダちゃんらしい活躍しててうれしいよってことと、自分にも何かできないかってことだった。

彼女が言うには、ヨシダが作ったものを身近に置きたいと、それで、地震のことやいろんなこと、思うきっかけにしたいと。売り上げの10%の寄付にも今更ながら参加できないかと。

うん、もう熊本城への寄付はしちゃったけど、これからでも、もちろんできるよ!

それで、色々お話しして、ヨシダが作ったタブローを求めて、日々眺めたいって言ってくださった。で、選んでいただくのに、画像、サイズ、お値段など、メールすることを約束した。

そのメールのお返事が一ヶ月以上たってやっと来て、選んでいただいた上の写真のタブローが、本日、和歌山県に旅だったわけです。

電話で話した時に、10%の寄付先は、熊本城など大物ではなく、もっと小さく地道に活動してくださっているところにしたいねって話になった。

折しも、今、合切袋のコラボをしている善林英恵さんとも、今後、トートバッグなどでコラボしたら、売り上げの一部を寄付をしたいと話していて、その先として、アースウォーカーズさんはどうだろうと、ご提案いただいていた。

アースウォーカーズさんと言うのは、本拠地は宮崎県で、東北の地震では、子供のケアなどで、当初から現在までずっと活躍されている。熊本の地震では隣県と言うこともあり、いの一番に駆けつけてくださった。我が友人も、和歌山に移る前は宮崎にいた人なので、特にご縁を感じる。それで、ある程度、額がたまったら、アースウォーカーズさんに寄付することにした。

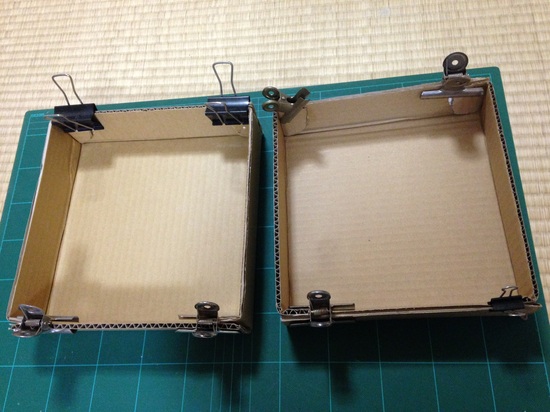

彼女が選んでくれたタブローは既成のフレームでなく、外枠も手作りしたもの。とってもオリジナル。だから、箱がないのよね。というわけで、箱、自作しました。

昔、NHKの教育テレビで、「できるかな」ってあったよね。知ってる?40代なら皆んな知ってるよね?50代の人も知ってるかな?30代も後半の人だったら知ってるよね?私、大好きだった。この箱、そのノリで作りました。私、今でもゴン太くんの大ファンです。

*売り上げの10%を寄付するというのは、熊本で開催した個展「清正公の陣羽織」展での試みでした。その後は継続できていません。(それはひとえに、売上高が不安定で、寄付する余裕がないと言う一身上の理由があります。情けなし、、)

しかし、もし、この友人のように、寄付したアイテムを身近に置きたいなど、特にあれば、ヨシダ、がんばります。どなた様でも、どのアイテムでも、売り上げの10%を寄付いたします。お手元に持っていただいるモノが、巡り巡って、熊本地震などの復興の一部になれれば本望です。寄付先は、ご相談に応じます。このページでご紹介したタブロー、プチマフラー、大麻のストールの茶色い方、などございます。そのほかにも新作ショールや帯やお着物もございます。お気軽にお問い合わせください。

Do you know old JAPANESE public TV program “DEKIRUKANA” means CAN YOU DO IT ?

Gonta-Kun is the main character for TV show. Almost all of my age range Japanese people watched this program regularly. I love Gonta-kun still.

影山工房公開講座

昨日は、影山秀雄先生による公開講座に参加しました。大変に大変に大変に、面白かったです。一日みっちりと、私の知らない織りの世界に浸ってきました。そうなんです。一番の感想は、私はなんと物を知らないんだろうっていうことでした。驚き!私、四半世紀ほど、織ってます。専業になって、14年。それなのに、なんと知らないままに来てしまったんだろう!!加えて、なんて、思い込みが強くて、頭を固定させているのだろう。あらら、私、もしかして頭でっかち?頑固?柔軟さが売りのつもりだったんだけどなあ。違うわ、私。ガチガチだったわ。大反省。

昨日は、「やたら縞を創る」と、「紬を織るということ」のふた講座を、受講しました。いつもの自分のやり方を、一歩踏みとどまって、よくよく見直して、もっとよくするための一投石、しっかりと投げ込んでいただきました。ものにするぞ!!!

いやはや。織りって本当にすごいね。無限大ね。きっと限定しないってことが一番大事ね。影山先生、本当にどうもありがとうございました。

* 写真は、やたら縞の乱数表について、説明くださる影山先生の手。この手でなんでも生み出すのね。

Yesterday I had the chance to have lectures and demonstration by Mr.Kageyama, great Japan kimono fabric weaving master. Deep and wide, I really frightened and moved to his way of making AYA, the most important basic technique to weaving. Oh my God, it’s totally deferent from my way. My technique is more normal, but his way is so established.

* もう何年も前に、ブログの英語バージョンもがんばると宣言しながら、ずっと怠けてました。今日、我が家に和紙作家のお客様が見え、近々ヨーロッパに行かれるとのことだったので、ご自分の和紙を広めるために、英語バージョンのサイトもやるべきだと力説しました。でも、私、全然やってないじゃーーん!反省し、慌ててアップします。

このブログをご覧の方で、もし、ヨーロッパ(イタリア、スイス、パリ、ロンドン)で、手漉き紙事情に詳しい方ございましたら、ご一報いただければ、その作家さんに繋がせていただきます。よろしくお願いします。

お出かけ

昨日は、久しぶりに都会の喧騒にまみれてきました。南青山、銀座、京橋、竹橋。やあ、都会だなあ。

まず南青山のイトノサキさんへ。いつ行っても気持ちいい空間です。今、私の帯も並べていただいてますのよ。私のかわい子ちゃんたち、店主のあびるさんに可愛がられながらがんばってました。ぜひ見に行ってやってくださいね。

それから、所用ありて銀座へ。伊東屋に寄り道して、空を仰ぐと、高架の向こうにLIXILが見える。さあ行こう。和紙の展示をやってるし、ちょっと気になる陶器の展示もやっている。本屋もチェック。

LIXIL のメインギャラリーでやってる「WASHI 紙のみぞ知る用と美」では、和紙のすごさに、恐れおののく。甲冑の下に着ていた紙縒りで作った肌着とか、素晴らしかった。実用のために極限までやる。同時に美が生まれる。そんな感じした。

それから、同じ階の小さなギャラリーで開催中の「美崎光邦展 -茫洋として- 」もすごくよかった。この展示会、この前、益子に行った時、ミュージアムショップにDM置いてあったのをもらってきて、我が家の「素敵なハガキやチラシを貼っとく場所」(上の写真)に貼って、ずっと気になってた。

DMからは分からなかったけど、作品はバーンと大きいの。青い色も清々しく、とても気持ちの良いオブジェだった。

作家さん、存じ上げない方だけど、好きだわ〜。陶歴拝見したら、お年、還暦はすぎてらっしゃる。やり続けている強さがあり、常に切り拓いている感がひしひしあり、仕事に乗っている感があり。すばらしい。

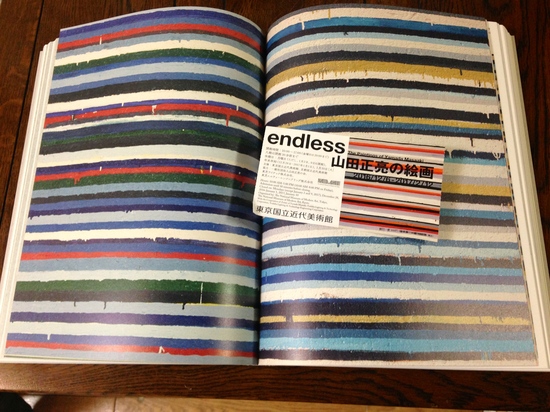

それから、竹橋の近美に、「endless 山田正亮の絵画」展に行きました。2回目です。金曜は夜8時まで開館しているので、ゆっくりです。

山田のストライプ、やっぱ、魅せる。ひきこまれる。目が離せない。山田が彼の代名詞となっているストライプを描いていた時期は、1960年代の前半だけなのか。たった5年でやりきったのか。

回顧展だと、初期には自画像などの人物画があること多いと思うけど、山田の場合は、静物画はあっても人物画はない。人には興味がなかったのか?それとも??

写真は、アトリエを復元したエリア。すごく整理整頓されたアトリエだったんだって。

夜に中央林間に帰ってきたら、雪が積もっていて、驚いた。

「endless 山田正亮の絵画」展をみた

昨日のことですが、竹橋の東京国立近代美術館で開催中の、「endless 山田正亮の絵画」展を拝見しに行ってきました。この展示会、開催中とはつゆ知らず、旧知の「わださま」から、教えていただき、これは見逃せんと行ってきました。(「わださま」については、後日語らせていただきます!)

山田正亮のことは、大昔の美大生時代から知っていて、当時必ずチェックしていた懐かしの佐谷画廊で実物をみて、ものすごく感激した覚えがあります。その後、まとまった作品群を拝見する機会なくきましたが、久しぶりにお名前を聞き、つき動かせれるように行ってきました。

で、山田が、こんなに多作で、情熱的で、湧き出る血潮のようにエンルギッシュにバンバンバンと作品を世に送り出した作家だったと初めて知りました。有名なストライプは乗りに乗っていて特にすごいけど、それに行き着くまでとそれからもすごいのよね。展示の作品数もものすごくて、クラクラしました。あてられたってやつです。かつ、綿密な作品ノートも残されていて、情熱を支える冷静さも観てきました。すごい〜。一回じゃ受け止めきれんわ。もう一度観に行きたい。ちょーおすすめです。東京のあとは京都に廻るそうですので、関西の方もぜひ!

昨日は、本江邦夫氏による講演会があり、せっかくだからと参加しました。本江氏は元近美のキュレーターで、山田正亮とも近しい関係だったそうで、色々突っ込んだ話が聞け、面白かったです。

びっくりしたのは、山田の学歴詐称です。私、大昔、山田展で、経歴に東大中退って書いてあったのを見て、はあ、頭のいい人の描いた絵なんだって思ったの、今でも覚えているのです。それが、今回の講演会で、嘘だったって知りました。ショックだったのは、山田が詐称したことより、自分がそれを鵜呑みにして、色眼鏡で見ていたことです。私、経歴とか、所属とか、全く関係ないと思ってるのだけどな。深層心理ではそうではないのみたいね。自分のこと、色々考えさられた1日でした。

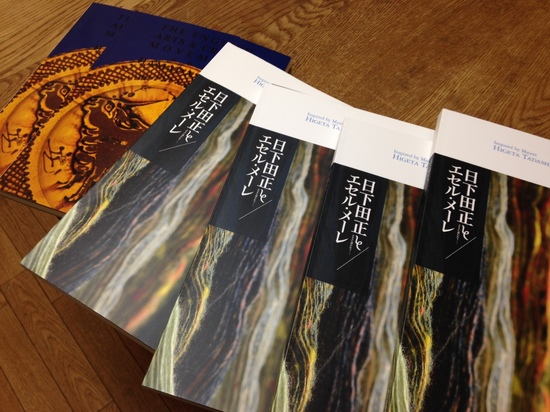

「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、3

日下田正さん、とてもお優しい紳士で、素晴らしい作家さんでした。遠くから自分の展示会を見に来た熱心な人、というだけのことで、見も知らぬ私のことを、ギャラリーに再度招き入れ、ソファーに促してださり、お茶も出してくださいました。

年譜拝見すると、御年77歳。はつらつと明るく、柔和で、かつ、第一線で作り続け、発表し続け、生き抜いて来た強さを感じます。

私はここぞとばかり、聞きたかったことを、いろいろ突っ込んで質問させていただきました。率直に何でも答えていただき、大感激でした。

私がこの日、益子に来たのは、展示会の図録を送っていただいて、それをみて感激したことと、青田五良を彷彿としたということが理由だということも、お話ししました。青田の名前はよくご存知でしが、「上賀茂織之概念」は未読とのこと。

他にも、私が織の中でも平織りを特にしているなど話すと、「それがいいです。やっぱり平織りです。」などとおっしゃったり。(日下田さんの綾織もすごい。)織の工程の話では、糊付けに難儀しますねとおっしゃられ、深く深くうなづいたり。。。手紡ぎの和綿を経糸にも使っておられるのに驚いていると、「経糸に行けるように作ればいいだけのことです」とおっしゃられ、それはそうだけど、それが普通はできないのよと思ったり。

展示作品の中では、栃木県の依頼で、正倉院所蔵の、調庸布の復元したのが、何より一番難しかったと話され、正倉院のものと同じにするために、砧打ちするか否かで、悩まれた話など、大変興味深かったです。

先ほど、松本の森島千冴子さんの話が出ていたのを聞かれ、懐かしそうに、話をつがれました。曰く、大昔、高校を卒業してすぐ、織の修行に東京の柳悦孝先生の内弟子に入られていた頃のこと、松本から森島さんが訪ねて来られたそうで、日下田さんもお会いされたそうです。その時、お土産にくださった、信州のりんごの味が忘れられないと。もう60年近く前の話です。

まあ、なんといい話。私、この話、師匠の高野久仁子さんにも伝えますね。

日下田藍染工房で、あっという間の3時間ほどの素晴らしい時間を過ごし、美術館にとって返し、もう一度、よくよく作品を観て、いただいたご恩をエクスパンドさせるぞっと、図録をたんと買いこみまして、帰りのバスに乗り込みました。ああ、昼ごはん食べ損ねたなあ。

*「日下田正とエセル・メーレ」展に行ったお話は、これにて中締めです。またご縁がつながって続きが書けるよう、私も日々がんばります。

「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、2

陶芸美術館で、「日下田正とエセル・メーレ」展を見た後、まずはとにかくと思って、日下田藍染工房へ向かいました。予約も問い合わせも何もしていないけど、とにかく。

そこは美術館から歩いて5分ほどの、江戸時代から連綿と続く、今もせっせと仕事をする場所でした。多分、紺屋さんの典型ではないかと思うけど、玄関入るとすぐに大きな染め場があって、向かいはご家族の居住スペースと思うのよね。奥に抜けると、中庭。そう、干場です。干場を囲むように、型場や洗い場。それから、ギャラリースペースもありました。

ちょうどお昼の時分どきで、どうぞご自由にご覧くださいって感じになっていた。ギャラリーを覗くと、そこに織り機があった。わあ、ここで織ってるんだ!

ほどなく、織り手の方が戻ってこられ、色々お話を聞くことができた。藍染の益子木綿でショールを織っていらっしゃった。隣の大きな機は飾り布かな。売ってる物の値段の安さに驚いていると「うちの先生は、商売には頓着がないから。。」などとおっしゃりながらも、深い信頼と尊敬が感じられた。

ギャラリーを出てると、干場で作業中の染め師の男性一人。これまた、色々丁寧に教えていただく。「うちの母ちゃんも、織ってるんだよ、松本の森島千冴子さんというところで、修行して。」と。まあ、森島先生って、私が着尺を習った高野久仁子さんのお師匠さんです。私、お会いしたことはないけど、孫弟子のつもりです。などの話で盛り上がる。

そうこうしてたら、そのおじさまが、「あ、先生。こちら、神奈川県からいらした、とても熱心なかた」と。なんと、日下田正さんご本人が、出先から戻ってこられたのです。

「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、1

昨日のブログの続きですが、終了迫る「日下田正とエセル・メーレ」展に滑り込むには、もうこの日しかないと決行したわけです。実は益子ってどこだっけってって感覚だった。それどこ?雪は降っとらんと?

交通は、下手に新幹線とか使うより、バスの方がいいとわかった。しかしそれは午前中一本しかない。朝8時20分、秋葉原発。うちを出るのは余裕をみて、6時20分。チョイスはない。

それで、早起きして、久しぶりの高速バス。秋葉原から上野を通って、合羽橋。藍熊染料さんのお店の前を通って、雷門の提灯もチラリとみて、隅田川を渡る。アサヒビールの○○こビル。それからスカイツリー。常磐自動車道に乗って、さあ北へ。

2時間半くらいで、益子の陶芸メッセの入り口付近にバスは着いた。意気揚々、るんるんと歩み入ります。

日下田正さんの作品の感想を簡単に述べることはできないので、大きく印象的だったことを書きますが、何よりすごいのは、ご自分の世界観をキリッと構築され、それが形になり目の前にあるってこと。

やはり、糸の力がものすごいってこと。その糸はご自分で棉花の栽培からされ、棉を収穫し、藍染か草木染めで染め、または染めずに生成りのまま、カーディングして色を混ぜ、繊維を整え、糸に紡いで、それから、機準備をして織っている。買った糸、ましてや紡績の糸ではこうはいかん。さすが、作品から迫りくる、深い深い説得力がある。

日下田さん、この糸を益子木綿と名付けておられる。日下田木綿でもよさそうなもんだがと思ったが、さすが、できる人は謙虚なのだ。

綾織りで織っているものも、平織りのものも、糸が効いてて、語るのだ。この糸でなければ無理だし、益子でなければ無理だし、日下田さんでなければ、絶対にあり得ないのだ。

素晴らしい作家さんはみな、「私の方法」を確立して、それを昇華させている。日下田さん、もちろん然り。それが人の心を打つんだなと思った。

*写真は、陶芸美術館の入り口。藍染のれんに、白抜きの「日下田」がいいね。効いてるね。さすがだね。展示会の入り口にのれんって初めて見たかも。

「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、プロローグ

今日、「日下田正とエセル・メーレ」展に行ってきました。行って本当によかった。ご縁にご縁が連なって、最高でした。なんか、ぼーっとしています。感謝を込めて、ブログに記そうと思います。

昨年の12月のある日のこと、当サイトのお問い合わせ欄からメールを受け取りました。個展「清正公の陣羽織展」を終えて、展示会の様子などをブログでご紹介していた頃の話です。そのメールに、「とある展示会の図録を、お送りさせていただいてもよろしいでしょうか?」とある。

まあ。これはいったい?

展示会のリンクもしていただいている。見てびっくり。うわー。こんな展示会、やってるんだ。知らなかった。益子の藍染の日下田さんなら、以前、着尺のご注文をいただいた時、絹糸を染めてもらったことがある。しかし、ご当主が織りの作家さんとは知らなかった。

それで、恐縮しつつもご送付をお願いすると、数日してそれはやってきました。

大型の封筒を開けると、立派な、御本が現れ、パラパラめくって、、、目を奪われました。きちんとしつつ、自由で、強い。なんか、青田五良を彷彿とさせるなあ。青田と言えば、青田五良を知ったのも、本をいただいたのが、きっかけなんだよなあ、、、

益子かあ、、、ちょっと遠いが、これは行かねば!

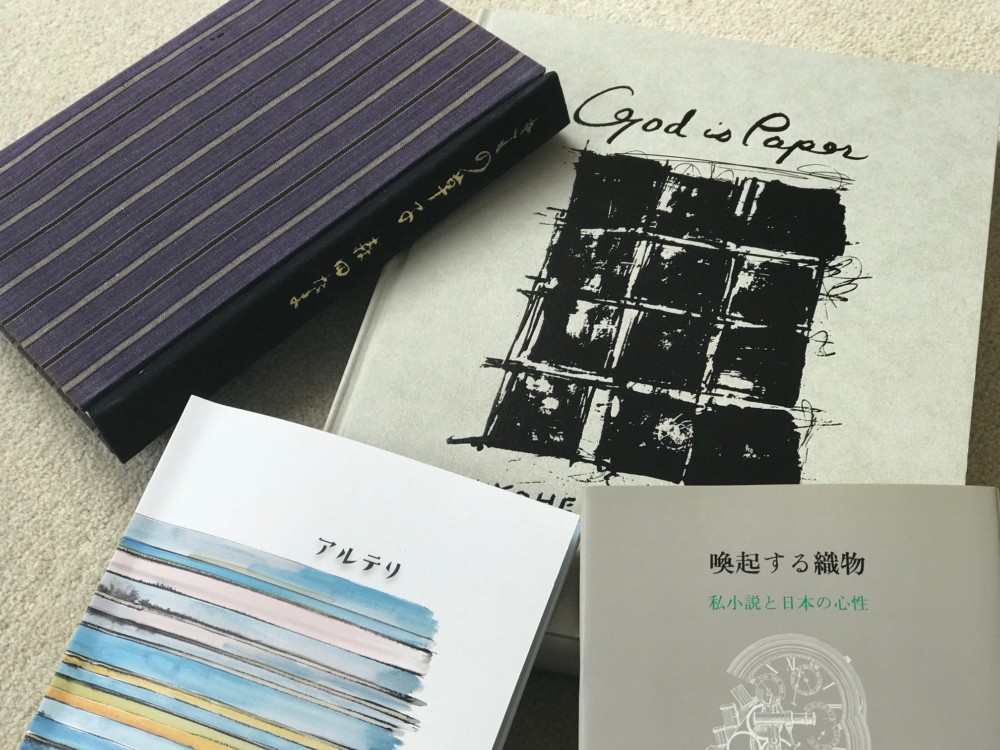

*写真はお送りいただいた、展示会の図録とチラシ。

*もしも、私と青田五良の縁をお知りになりたい方は、こちらのページの一番上に載せてる記事をお読みください。さらにご興味の方は、そこにリンクしているレポートをお読みください。とっても長いから(なんと40ページだよ!)、本当に興味ある人だけね〜。

あけましておめでとうございます

2017年がはじまりました。いい天気で、美しい冬晴れの一日でしたね。どうか今年もよろしくお願いします。元気ないい年にしましょう!

昨年は、何といっても、熊本地震の年でした。「まさか、、」が本当になるという、あっけに取られ、自分の無力を思い知らされた年でした。

しかし、その後、ふるさとの友だちたちが、力強く生き抜いて行く姿も見、周りの方々が無償の応援をしてくれる姿も見ました。私も、売り上げの10%を寄附させていただくことを一つの目的に個展を開催し、おかげさまで多くの方にお買い求めいただきました。本当にありがたかったです。(第二弾の寄附は、年内に振り込み用紙が届かなかったので、もうすぐ出来る予定です)

今年も、お一人お一人の願いをかなえる布を織りたいと思っています。ハッピーになる布です。布を織る理由はそこにあるね。みんな、ハッピーで行きましょう。

*写真は、蝋梅。本日、谷戸山公園にて。すっごくいい香りで、思わず寄って行った。

美しいキモノ秋号に載った!

待ちに待った、「美しいキモノ」秋号が発売になりました!

今回なんと、「ありがとうの言葉に代えて 熊本から元気な姿でこんにちは」という、特別応援企画を組んで下さったんです。我が熊本は、地震で痛手を受けましたが、へこたれません。そんな熊本をご紹介くださっているページです。そこに、熊本ゆかり染織作家展のご縁で、なんとワタクシめも載せていただきました。P245です。見てね!

それから、もうひとつ、誌上ギャラリーのページにも帯の写真を載せていただいたのですよ。八寸帯「おもちゃのチャチャチャ」です。P136にご注目。

さらに写真の下の告知欄をご覧ください!

次回の熊本ゆかりの染織作家展のご案内を載せていただいています。

そしてなんとその下には〜〜〜!本邦初公開、ワタクシめの個展の告知も載せていただいています。うっわー、まじ〜〜?がまださんとーーー!(この展示会については、後日、イヤというほど書かせていただきます。笑)

えっとーーー、情報を整理させていただきますね。ヨシダ、熊本で、今後ふたつの展示会があります。

-1-. 熊本ゆかりの染織作家展 9月9日〜12日、和の國さんにて。ヨシダは全力で出品しますが、帰熊はしません。

-2-. 染織吉田・吉田美保子展 11月20日〜23日、同じく和の國さんにて。ヨシダ、全日、滞在します。

美しいキモノの表紙は美しい吉田羊さんです。ぜひ手に取って下さいね。

*この場を借りて、お詫びいたします。

本誌P245の私のプロフィールのところに、個展の情報はP76参照とありますが、正しくは、P136参照のあやまりでした。

また一部の方に、美しいキモノ秋号に載ることをご連絡いたしましたが、その際、P76とP245に載るとお伝えいたしました。正しくは、P136とP245でした。お詫びして訂正いたします。

京都

もう一ヶ月も前のことになるのだけど、6月にちょっと京都に行ったので書いておこう。

母と叔母と。桂離宮と修学院離宮に行こうと、計画した。

離宮の見学申し込みは3月のこと。ホテルの予約も早々に。

その後、思いもしない熊本の大地震。世の中ひっくり返ったかと言うくらいの衝撃だった。

一時はこの京都旅行もキャンセルかとよぎったが、母にとっても、ちょうどいい気分転換になった様子でよかった。

当日は、京都駅で待ち合わせ。それぞれ新幹線で。熊本からさくら号の母、名古屋経由のひかり号の叔母。新横浜からのぞみ号の私。京都って便利。集まりやすい。ほんと、日本の真ん中なのねえ、、

京都駅から乗ったタクシーを、修学院離宮で降りるとき、助手席に乗った私がお金を払いながら、「うるさくてすみません」って言ったら、運転手さん、「いえいえ、ウキウキが伝わって来ましたよー」って。

そうですね。ウキウキしてました。久しぶりに会う、おんな3人、平均年齢66歳。

京都っていいなーって思いました。見るところいくらでもあるし。桂離宮、めちゃくちゃ、よかった。(写真、上から12枚目まではすべて桂離宮です)

あと、「ギア」ってお芝居がよかったな。三条通の古いビルに専用劇場が出来てて、ロングランやってるのだ。マイムやブレイクダンスなどなど、パフォーマンスがすごいのだ。人間ってすごいなー、若いっていいなーって思った。(あ、おばちゃん発言してしまった)

あとよかったのは、母と叔母と別行動で、一人でささっと行って来た、一乗寺の恵文社という本屋さんと、木嶋(このしま)神社、別名蚕の社。本屋と神社だからぜんぜん違うけど、どちらも、「うわっ」って感じですごかった。すごいところって、空気が違うんだよね。

養蚕や織物の神さまである、蚕の社で、おみくじをひいた。「小吉」であった。教えの欄に「仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。」とあった。粛々と努力しよう。

思ったけど、私、もしかして、純粋に観光で京都に行ったの、はじめてだったかもしれない。

高校時代の修学旅行を皮切りに、京都にはずいぶん行ったけど、観光とは言いがたいものばかり。30代前半にやってた仕事では京都でのイベントを担当したから、よく通った。他にも、展示会を観にとか、友人知人をお訪ねして、、、などなど、何回も行ってはいるのだけど、観光客ではなかった気がする。

今回、私、京都観光客デビューしたのだろうか?

この写真は銀閣寺。スリーショット、見えますかー。

この写真、遠くに大文字が見えますね。老婆二人が登るのは吉田山。

「美しいキモノ」、取材!

今日は、「美しいキモノ」誌の取材を受けました。秋号に、熊本地震復興応援のページを企画いただいていているそうです。神奈川県在住の私も、「熊本ゆかりの染織家展」に毎回参加させていただいているご縁で、お声掛けいただきました。熊本への思いのたけをしゃべりまくりましたわっ!

熊本は、地震のあとの追い打ちを掛けるような大雨で、弱り切ってるんじゃないかな。遠くから見守る私も、地団駄を踏む思いです。鎮まれー鎮まれーと念じる日々。

しかし、今回の「美しいキモノ」誌さんのように、自分のテリトリーから、得意分野で応援したいって思ってくださっている方が、たくさんいて下さるんだってこと、ぜひ知って欲しい!すごかよ〜。どんどん届くけん、待っとってー。

美しいキモノ秋号は、8月20日の発売予定です。発売されたらまた書くね。

*写真は取材が終わってほっとしてセルフィー撮りまくる私。一人しかいないのにニコッと笑うのがいたいたしい。

「多士東京 No.46」に載った!

わーい!「多士東京 No.46」が送られてきた!これに載ったのだよ〜。

と言っても、何のことだかお分かりの方は、高校の同窓生で、それも主に関東在住で、先日6月12日に開催された東京同窓会に出席された方で、その時配布された冊子をよくよく読まれた方のみだと思う。

読まれた方は少ないかもしれないけど、じんわりうれしっす。

これは、私が通っていた、熊本県立済々黌高校の、東京同窓会が毎年発行している冊子なのだ。編集は、毎年、担当学年が順繰りでする。今年は、昭和46年卒の先輩方。御歳63歳だそうだ。卒業45年たって、ふるさと熊本を遠く離れた関東に住まう、職業もお立場も千差万別の初老(失礼!)方々が、一年かけて、編集なんて多分経験ないでしょうに、けんけんがくがく、一冊の冊子を作り上げるのだ。

寄稿を依頼された時は、ちょいちょいで書けるかなと思ったけど、実際書いたら難しかった。テーマに沿わなきゃだし、字数制限が厳しくて。

一度提出したら、「この部分を削って、ここを膨らましたらどうだろう?もっと良くなると思うけど」とアドバイスもいただき、「わー、こんなに真剣に作っておられるんだ」と感動した。

それで、今日、送られてきた「多士東京46」をじっくり読んで、すごく丁寧に大切に作られている様にじーんとした。たった20ページの冊子に、46卒の先輩方の、人生の機微や真面目さが詰まっているんだなあ。

済々黌の同窓会は、いろいろノルマがあって、われわれ62年卒は、おととし、東京同窓会の幹事を担当したのだ。大変だったよ。何の得にもならないしね。ただ働きだしね。いや、持ち出しもしちゃうのよ。でもすごく面白かった。

だから今年も2年下の後輩たちががんばって幹事をしているから、先日の同窓会出たかったのだけど、もろもろ段取り悪くかなわず、この冊子も受けとれず、、、ま、いろいろありますわ。

私の文章は以下です。テーマは「天地万象皆わが師」。黌歌の一節です。ご興味の向きはぜひ〜。

刺激的な。

この2日は、刺激的でした。

金曜日は、染織家の平山ふさえさんと下地康子さんにお会いしました。なんと下地さんの仕事場に伺えたのだ!仕事場、なんと一軒家。ビックリ。気持ちよい空間で、集中して仕事なさっているご様子。さすがだなあ。

平山さんも、下地さんも、いろんな壁にぶつかって、それをひとつひとつ、解決しながら、仕事されている。悩みつつ、苦しみつつ、切り開くしかないもんね。がんばろー!

土曜日は、八王子の奥田染工場での奥田塾でした。この日は、反応染料のプリントが課題でした。絹には最適ではないこともあり、私、反応染料使うのはじめてでした。反応染料って1956年に生まれた新しい染料で、今では綿素材の衣料品の90%がこれで染まってるんだって。ほー。私が着てる普段着もお出かけ着も、きっと反応染料ね。着物以外はね。

一日染め作業して、ボロボロに疲れましたが、「人はなぜ装うのか?」という永遠の課題にちょっと気付きがあったかな?現代人は現代の装い方をするのだ。それは本能なのだ。そこに訴える染織をしたい。

*写真は奥田塾にて。蒸したあとのソーピングの様子。

濃い一日

本日は盛りだくさんの一日でした。

朝から、松浦弘美さんのギャラリートークに銀座もとじさんへ伺いました。作品、トークともすばらしく、大感激でした。

松浦さん、4人の師との出会いがそれぞれに大きいと、しかし最後は独学なんだと。絽を織るのに、絹糸を精練するのだけど、その試行錯誤に7年かかったと。失敗の連続を詳細にノートに取って改善して行くのが、とても楽しかったと。

それから、銀座三越のデパ地下で、思いっきりカワイイお菓子を、熊本のお世話になってる方に送る。おしゃれな方だからね。銀座でしか買えないものを贈って、元気になってもらいたい。

そして、有楽町の無印良品へ、「日本の布ができるまで 展」を観に。現在の繊維産業。斜陽といわれ久しいけど、どっこいしぶとく生き抜いているなあと思った。布の魅力は魔力だなあ。上の写真は、こちらの展示会で撮りました。水に溶ける不織布にミシン刺繍して、あとで溶かして糸のみにする手法。

ここの無印は、本屋が充実しているので、つい長居。つい買ってしまう。重いのに。「よそおいの民俗誌 化粧・着物・死装束」っての。読むの楽しみ。

それから、地下鉄に乗って、日本橋三越へ。伝統工芸染織展、拝見に。入選されてる作家さん方の、自分の技を磨いている真剣さが伝わって来て、さすが〜っと思った。

帰りがけに、エスカレーターの上りと下りで、とっても感じのいいお二人連れとすれ違いました。遠目で、あら素敵なお着物お召しだわと思ったけど、ジロジロ見るのも失礼かと目線を反らそうとするのだけど、どうもあちらも、私の方をチラチラご覧になる。

あ!nkさんhyさん姉妹だわ!一度下りたエスカレーターをUターンして上って、うっわーーー、お久しぶりでっっす!お二人ともお変わりなく!相変わらず、それぞれにご自分らしいコーディネートでお着物お召しでいいなあって思いました。

実は、このご姉妹のショールをもうずっと以前に織らせていただいたのです。なつかしい、大切な時間でした。あらためて、ありがとうございます。

お姉様のショールはこれ。

妹さまのショールはこれ。

羽織っていただいているところ。

そのうしろ姿。

国展とルノワール

六本木の国立新美術館に行ってきました。

まず国展。工芸部のみでしたが、堪能しました。本日最終日だったためか、駆け込みで見に来る人や、出品されてる作家さんや、多くの人でにぎわってました。

下地康子さんとバッタリお会いすることが出来ました。今年も存在感のある、大きい、美しい作品を出品されてました。イキイキとした感じは、作家さんも作品も同じだなあ。マチュア(mature)、かつ若々しいのだ。

館山唐山の斎藤裕司さんにも、バッタリお会いできました。出品されていたのではなく、観に来ていた方で。斎藤さんは、半年前の私の個展にもお越しいただいていて、その時の感想など、率直にバシバシお伝えくださいました。ありがたい。作り手として大尊敬の方なのです。うれしかった。

国展工芸部、観ていて、これ好き〜と思うのは、染めや木工や陶ではなく、織りのことが大半で、私、やっぱ、織りが好きなのかななどと素朴に思った。

それから、同じく新美術館で開催中のルノワール展を拝見しました。こちらも国展同様、招待券いただいていたのだ〜。ありがたや〜。

ルノワール観てて、100年前のパリって本当にこんな感じだったんだろうなって思った。ルノワールは事実(とその印象)を描いているのだ。なんか、楽しそう。平穏な時代とは言いがたいように思うけど、明るいのだ。時代を感じるなあと思った。

あとやっぱ、ヌードはいいね。ルノワールのヌードはそそられると思った。服きてるとまどろっこしい。脱がせた方が本領発揮って感じした。

新美術館では、イッセイミヤケもやってたけど、急いで帰って仕事の続きをすることにした。国展で刺激もらったからね。私もがんばる。

*写真は国立新美術館の建物。

熊本ゆかり便り

染織吉田、連休中も普通に営業しております。心配事があるときこそ機織りだ。これ、本当だなあ〜と実感しつつ、せっせと織ってます。しかし織るだけで精一杯で、ブログ更新ままならず、という感じのここ数日です。

そんな中、熊本のきものサロン和の國さんのブログが更新され、「熊本ゆかり便り5月号」が掲載されました。私のタブローのこと、記事にしていただいてます。安達絵里子さんのいつもながらの、美しい文章です。ぜひお読みください。→☆

先日、熊本に帰ったおり、和の國さんをのぞきました。お店は震災のため休業中だと知っていたのですが、伺ってみると、ご主人の茨木國夫さん、女将さん、スタッフの方々、みなさんのお顔を拝見することができました。うっわー、うれしいー。大変なこと山積みで、お疲れもピークなのではと思いましたが、表情は明るいのが、和の國さんのめんめんです。さすがだなあ。茨木さんの一言が忘れられません。

「美保子さん、この地震の中、唯一よろこんでいるのは、木々ですよ。地震で揺さぶられ、根に空気が行ったのか、生き生きしています。緑がまぶしいです。」

この苦境の中、美しい緑に目を細める茨木さん。すてきだなあと思いました。きっと、乗り越えられ、もっともっといい店になって行かれるだろうなと思いました。

*和の國さんは、しばらくお店は営業できないそうですが、新潟を皮切りに、高知や茨城など方々で販売会を開催されるそうです。こちらのブログご参照の上、ぜひ。

*写真は先日、熊本空港を飛び立った飛行機の中から。きれいでしょ。キラリとひかる2本の川は、緑川と加勢川かな。そしたら、飛行機は益城の上あたり?嘉島?御船?いずれにせよ、深刻な場所だ。

戻ります

今回の帰省は、両親と妹一家のことで精一杯、他には何も出来ないだろうって踏んでましたが、友だち数人に会うことができました。同級生や着物のお友達で、みんな同じ年です。彼らに会って話せて、本当によかったー。同い年ならではの共感がありました。困りながら、疲れながら、考えながら、出来ることを誠実に、みんなやってるなー。すばらしい友人たちです。

我々、今年48歳になります。社会のど真ん中と言えるでしょう。若くはまったくありませんが、老成もしておりません。そんな年回り。そんな中で突然起こったこの天災。さあどうする?

私は、自分の非力を百も承知していますので、出来ることは家族を元気にすることだと思いました。そのためには自分が帰る。タイミング的には、飛行機とライフラインが復活した頃。水もガスも出ない時期、レンタカーで帰った人たちは本当にすごいけど、私にはムリ。

滞在5日目、出来ることをたんたんとしたとは思うけど、正直、自分の家族以外のことは、どうすればいいのか分からない。

一番思うのは、被災格差です。帰った日に、「何も変わってないように見える」と思いましたが、それは次の日にはふっとびました。我が家からすぐの、国道三号線一本越えると、その一帯、道が上下にうねって、ガタガタ。その上に家が建ってる。どういう状況かご想像いただけるでしょう。それがもうちょっと行くと、普段通りの平穏な田舎の住宅地に戻ります。手入れされた庭庭に、花が咲き誇っています。のんびりお散歩したくなります。

これは運が悪かったってことなの?

仕事だって、みなさん、いろんな巡り合わせで、今その職業をしている訳でしょう。それが、天災によって突然八方ふさがりになり先の見通しが立たないって、煎じ詰めれば、そもそもの巡り合わせの運不運?これが天災ってこと?うーん。

しかし、熊本の48歳は力強いです。友だちに会って、きっと大丈夫って思いました。遠くに住む熊本出身48歳は、目の前のことをがんばるしかありません。

そんなことを考えながら、明日、戻ります。染織吉田、通常営業に戻ります。

いろんな方々から、「出来ること、何でも言って」って申し出ていただいてます。ありがとうございます。

これから必要なのはたぶん、お金だろうなあ。ふるさと納税、ぜひ熊本と大分へ!義援金、各所へ!

支援物資は、もう緊急性のものは行き渡ったと思いますが、「誰かが思ってくれている」という証しとしての物はうれしいんじゃないかな。何かが届くってうれしいもんね。

熊本城もきっと再建されるでしょう。そしたらぜひ観光に来てね。

*上の写真は帰った日。下の写真は今。

帰った日

久しぶりの我が家も、一見変らぬように見えました。こわれた食器はおおかた片付けられていたし、部屋が散らかってるのは、いつものことです。母も、疲れていることをのぞけば普通に見え、父は仕事に出ていて不在でした。まあ、とにもかくにも帰り着いてほっとした。

飛行機の中では「緊急時の整体ハンドブック」(河野智聖著)を読んでました。この他にも「自然療法」(東城百合子著)、「整体入門」(野口晴哉著)をスーツケースにしのばせてます。ふふふ、この他にもテルミー温熱療法の道具と、アロマテラピーの電熱器と数種のオイルも持って帰ってきました。

お土産の柏餅を食べさせているうちに(4歳の姪が2個食べた!)、お風呂場にお湯が出るのと、冷蔵庫にコンニャクがあるのをチェックして、お湯を沸かしたり布団ひいたりバタバタ準備。

それで、まずは母を足湯させました。こういう時だから「もしよかったら」とかでなく「ほら、するよ」ってうながして。

足湯が一番ゆるむと、友人の善林英恵さん(高級帽子の作家さん。整体などに大変詳しく、「京都発自給自足的シンプルライフ入門」というメルマガを発行されてます。私はそれの愛読者。)から教えてもらってましたので、即実践です。その後、母に寝てもらって、熱いコンニャクのタオル包みを首と腰にあてながら、整体もどき。

びっくりしたのは、母が、背中の背骨の右側をさすっていると、効く感じだと言うのです。えー、その辺り、「緊急時の整体ハンドブック」のはじめの方に図入りで載ってた、恐怖心が抜けなくなる筋だ。ぎょぎょ、整体、すごいねえ、、、体、正直ねえ、、、、そりゃ、震度6を2度経験して、いつまた余震が来るかって身構えてる体は、こわばってるよねえ、、、、

母はちょっとは緩んだようです。妹は、私が姪を見ているうち、足湯とコンニャク温湿布して、寝落ちしてました。帰って来たかいがあるってもんです。

熊本のほとんど全ての方が、多かれ少なかれ、恐怖と不安と緊張と疲れでこわばっているでしょう。こわばりながら、復旧活動に日々取り組んでおられるのです。

熊本におります

熊本滞在3日目です。いつもの帰省とは全く違うのですが、まあ、正直な話し、自分を問われる、帰省となってます。なんて言えばいいんだろうねえ、、、

羽田から乗った熊本行きの飛行機は、作業服を着た一団もいらっしゃり、やっぱ、少々ものものしかったです。乗り合わせたのは、作業団の方々、行政関係も含まれるであろうお仕事の方々、私のような外にいる熊本人って感じの人々で、ほぼ満席に近い客席でした。

天気はどんよりだったので、上空から熊本の大地は見えないだろうって思っていたけど、低くなってきたら、見えてきました。江津湖が見えた!あの先が益城だ!

上空から見てる時は、いつも通りの、のんびりした美しい景色だったのだけど、降下してくると、目についたのは、真新しいブルーシート。景色にそぐわないよ。なにこれ?

飛行機に乗ってるとき、ああ、羽田でトイレに行っとけばよかったと思いました。降り立つ故郷はトイレ使えないかもよ。

熊本空港には、妹が車で迎えに来てくれてました。渋滞の一因となるからこなくていいって言ったのだけど、姪のお昼寝ドライブがてらだからって言ってくれて、実は、飛行機に預けられるギリギリの大荷物だったので、助かりました。

妹はすっぴんで、ちょっと疲れてる感じでした。姪二人は普通に見えた。

熊本空港から、我が家までのドライブは、混んでいたけど快適で、自衛隊の車が目立ち、崩れかけの道路や建物がところどころあったり、被災ゴミの山があったりするけど、そんなにいつもと変らない。

うちの辺りも、隣りの塀がくずれたと聞いていたけど、それは片付けがすんでいて、そんなにいつもの変らない。(ように見えた。この時は)

この数日

熊本のことで気持ちが高ぶったままのこの数日ですが、不思議に仕事は順調です。熊本の友人たちの、仕事を再開したとか、避難所と回って細かな支援をしているとかいうニュースが支えです。

遠い島に住む友人から、「どう過ごしていいかわからない時こそ、仕事だ、機織りだ、出来ることは元気に働くことだけだ、がんばれ、ソメオリヨシダ!」と強いメッセージいただいたことも大きいです。種火がポッと明るくなるメッセージでした。

かずさまの only only、ブログ上では、昨秋の個展にお越しくださって、スケジュールの変更があったってところまでですが、実作業は日々しゅくしゅくと進んでいます。この辛い時期、しっかり取り組めている仕事が目の前にあることが、どんなにありがたいことか。気が塞いても落ち着くし、その時間だけは無心になれます。

あらためて、かずさまに感謝します。

ブログの続きは、、、、また詳しく書きますね。

*写真は、午後5時の空です。春の夕暮れ。今日じゃないよ。春分ころだったかな。これはね、かずさまのonly only ストーリーの伏線です。おほほ。

がんばるばい

毎朝、ラジオのタイマーで目を覚ます。朝6時、NHKラジオ第一。しばらく寝床でぐたぐたしながら聞いているのが通例だが、今朝は飛び起きた。熊本をさらなる災害が襲っていた。すぐに母と妹にメールし、ほどなく無事との返信がきた。

被害状況を知るほどに呆然。不安におそわれ、今日の予定をキャンセルしようかと思ったが、ネットにかじりついていてもらちは開かないし、出掛けることにした。

7時20分にうちを出て、八王子の奥田塾へ染めの勉強に。結果、行って正解だった。普通は門外不出なことを教えて下さるので、夢中になる。体力的にも過酷なのだ。

途中、チラチラと情報チェックし、たまらず、父と母に電話したが、それ以外はぱっつんぱっつん。帰り着いたら午後8時。

駅前の東急ストアで、熊本産のアスパラとミニトマトを売ってたので買ってきた。横にあった千葉産より高かったけど、熊本のエネルギーを体内に取り込むのだ。うちには、先日、友人が送ってくれた、阿蘇高菜の新漬けもあるのだ。熊本の恵に満たされています。

がんばるばい!

*写真は奥田染工場。

地震

昨日から呆然としております。たくさんの方から、実家は大丈夫かと、電話やメールいただきました。ご心配いただき、ありがとうございます。両親、妹一家、親戚、大丈夫です。

熊本の友人たちが心配ですが、知る限り、みんな無事で、それぞれの仕事にまい進しているようで、心強い限りです。

それにしても、心が痛みます。熊日(熊本日々新聞のこと。熊本のローカル紙)の紙面をネットで見て、じわっときました。あんな中、朝刊が出たんだ。その後号外も。

これ以上太くできないと言うくらい太い白抜き文字で「益城町震度7」。熊本城の写真も涙腺ゆるむ。こんなことが、起きるんだ。

一日中流れてるラジオのニュースで、つぎつぎ連呼される地名が、知ってる名前ばかりなのが辛いです。ああ、あの辺かと。

熊本在住の人たちが、未曾有のことに対峙して踏んばっているのだから、遠くにいてもしっかりがんばろうと思っております。

熊本の方、お体、大事に。今夜はちょっとは体を休めてください。

*寝ていた二人の姪は、あの地震でも起きなかったそうです。妹(1歳)は余震で周りがざわついて起きたそうですが、姉(4歳)は朝までぐっすり。熊本市南区、震度6弱だよ。すごい。

森康次先生の展示会に伺いました

日本刺繍の森康次先生の個展を拝見しに、銀座もとじさんに伺いました。森先生とお弟子さんの佐藤未知さんにお会いしたかったのです。ギャラリートークに参加させていただきましたが、お話、すごく面白かったです。

森先生が、作品作りをなさるにあたって、大切にされていることは三つあって、それは、「時間差」「情緒」「着姿」だそう。

「時間差」というのは、例えば、裾模様に花を繍ったとすると、肩の模様には実を表現する。そうすると、春と秋を同時に表現できる。これは分かりやすい時間差だけど、それだけでなくもっと微妙な時間差を表現する。例えば柄の大小でリズムをつける。色に少し変化をつけて、奥行きを出す。奥の方は、地色に近い色を使う。

「情緒」というのは理屈でないところ。静かな場所を作る。強弱をつける。余白をつくる。

「着姿」というのは、着物も帯も、決して平面でなく、人を包み、円筒形になることを意識すること。前姿、うしろ姿。側面の美しさ。

そして、色数は決して多くしない。着物と相性のいい色はそんなにない。色数は少なく、濃淡を5〜6段使う。

なるほど、なるほど。お聞きしながら激しくうなずきます。あー、すぐ隣りに展示されている作品が、まさにそうなっている〜。上品で可憐で、はかなげでさえある作品たちは、確固たる技術とマインドに裏付けされてるんだな。

いいものには理由があるんだ。そう思い知りました。自省します。

写真は森先生と佐藤未知さん。なかなかいい写真でしょ?掲載許可はいただいてませんが、森先生は有名人だし、佐藤さんもウェブ上に取り上げられてらっしゃるので、いいかなと思いました。

佐藤さんの記事はここで読めます。すてきです。

ゆうどにて

昨日の晩のことですが、目白のゆうどへ行ってきました。単行本「更紗 いのちの華布」出版記念展のオープニングパーティーでした。

「インドで生まれた模様染めの木綿布、更紗。日本、ジャワ、ペルシャ、ヨーロッパ、行く先々で人々を熱狂させ、それぞれの地で独自に花開き、産業革命をも引き起こした、その布の魅力を探る・・・」と解説にあります。なるほど、なるほど。まさにそうね。「熱狂」という、普段の生活にはあまり使わない言葉が、ピッタリ合うのだよね。

パーティーで歓談のあとに、本に登場している方々が、一言ずつご挨拶なさいました。それがまた熱かったのだわ。更紗に対する熱烈な愛を感じました。その熱烈な愛を、皆々さんが、表現は違えど、腹の底からお持ちなのだ。すごいなあ。

布って、それだけの力、あると思う。染めもそうだし、織りもね。縫いもね。どうして、そうなのか、うまく説明できないけど。

会場のゆうどは、実は私の古巣です。13年前まで、勤めていました。28歳の時、ここで働くために再上京したのです。いやー、なつかしかったわ。いろいろ悲喜こもごもありましたけど、私を育ててくれた大事な場所です。

ヤマモモの皮

これは、ヤマモモの樹皮をチップしたもの。草木染めの染材としてすごく状態がいいです。きれいでしょう。いい色出そう。

これね、いただいたのだ。宅急便で送ってもらった。箱を開けたとき、心底から感動した。

先頃、大変お世話になった、大好きな植木職人の親方がなくなられた。私、親方にも奥様にもとても可愛がっていただいていた。亡くなったと聞いて愕然とした。

出会いは、まだ勤め人の頃。担当した東南アジアの染織家たちをお呼びするプロジェクトに、ものすごく協力してくださって、盛り立ててくれた。会場に竹林とか橋とか作ってくれたんだよ!「一生懸命やれば誰かが助けてくれるものだなあ。それって神さま?」って実感した。

時は流れ、私は退職し、染織で独立した。その後も、交流はつづき、京都で奥様と二人展されたときなど、観に行った。

で、写真のヤマモモは、植木職人のお弟子の方が、奥様にって持ってきたののお裾分け。奥様も染織なさるのだ。ウールの手紡ぎ。

ヤマモモの樹皮をここまで丁寧にはがして、煮出しやすいようにチップにするの、ものすごく大変。これ、お弟子さんの、親方と奥様への愛だなあ。愛、あふれてるもんね。親方、そのものでもあるな。とても大事なことがここにあるように思うのだ。分けていただいて、ありがとうございます。

モランディ展にいった

ジョルジョ・モランディ展を観に、東京ステーションギャラリーに行ってきました。観たかったんだ、モランディ。

モランディの本物、しっかり観たのはじめてでした。同じような瓶ばかり描いている朴訥なイメージがありましたが、なんの、なんの。狙いのするどいテクニシャンでビックリ。ますます好きになりました。

モチーフの瓶も、そこらにあるのを描いてた訳でなく、吟味して自分で色を付け、好みにして繰り返し描いていたのだと。アトリエはわざと掃除せず、ホコリを積ませてそれも重要なモチーフだったのだと。ほぉー。さすがだなあ。

瓶の絵はもちろん好きだったけど、最後に掛かってた花の絵も好きだったな。特にラストの3枚。花もね、モチーフは造花なんだって。で、ホコリももちろん描いている。へー。

で、モランディは、花の絵は売ろうとせず、家族や友人のために取っておいたのだって。なんだかいいな。だから、こんなにも優しい絵なのか。

上の写真は記念に買った絵はがきです。花の絵、私も大切な人に送りたくなりました。

ジョルジョ・モランディ展は、東京ステーションギャラリーにて、4月10日まで。

実は、モランディを観たかった理由がもう一つありました。

モランディ、2011年に日本に来ることになってたんです。私、年明け頃かに知って、とても楽しみにしていました。夏頃にくることになってたかな?よく覚えてないけど。

で、3月にああいうことになって、しばらくして、モランディ展が中止になったと知りました。まだ何も見えない頃で、それは仕方ないことだと思えました。それどころじゃなかったよね。

で、今年、モランディ展が開催されると知って、ああ、時間がたったんだなあって思いました。全てが解決した訳ではぜんぜんないし、根深くなった問題もあると思うけど、時間は流れたんだなあ。

3月に観たかったので、行けてよかったです。

*下の4枚の写真は、東京ステーションギャラリー内部と回廊からみた東京駅の丸の内北口改札。

「10年かけて旅をする〈半農半芸〉、佐藤香さん」の展示を観た

昨日は夕方ひと段落ついてから、上野に行きました。上野駅のギャラリーで、「10年かけて旅をする〈半農半芸〉」という展示をやってて、そこに出ている佐藤香さんというアーティストの作品がとてもいいと聞いたから。

佐藤香さんのことも、上野駅のアートスペースのこともちっとも知りませんでしたが、懇意にしてもらってるアーティストの方が、フェイスブックで押しておられました。とてもよかったと。伝わってくるもの、ピンとくるものあり、出掛けました。それに、最終日だわ。

上野について、駅の正面玄関の2階を探します。アトレのレストランにはさまれたスペース。ああーここだー!

麻布に、各色の泥で描いた、大きな、ド迫力の作品5点。うーん、すごい。吸い込まれそうだ。私、大好きだー。来てよかったわーん。

無限を感じるよね。作家の集中力がそうさせるのか。才能と実行力と集中力かな。すごいもんだ。

写真に写り込んでる蒼い色は、ガラスに映った夕闇です。これが、またよいわ。

上野ステーション。多くの人が行き交うが、ここにあるアートがあるの、ほとんどの人が気付かず。

ああ、でもそういうものかもしれない。ラスコー壁画だって、高松塚古墳だって、ずーっとただそこにあったのだ。発見される前、その前を幾多の人が行き交ったかもしれない。

奥田塾に行った

昨日のことですが、八王子の奥田染工場で月一回開催されてる「奥田塾」に初参加してきました。奥田塾の存在は、ずーっと前から知っていて、いつか参加したいなと思いながら、やっとやっとはじめての参加をお願いしました。ドキドキです。

「ソメオリヨシダ」と名乗っている私ですが、実は「ソメ」の部分、そうとう弱いです。個人の織り手の中では、「ソメ」に特化しているつもりです。しかし、染めのこと、どこまで分かっているのか、根っこの部分がヤワヤワなのを実感していました。

「ソメ」は分かってないって書くと、いかにも「オリ」は分かっていそうですが、そんなことはありません。しかし自分で選んでそうしてるって感じあるのです。「この部分は、手を付けないでおこう。そのかわり、こっちはどこまでも踏み込んで行こう」とか。